エンターテインメントと純文学の両立は難しい?

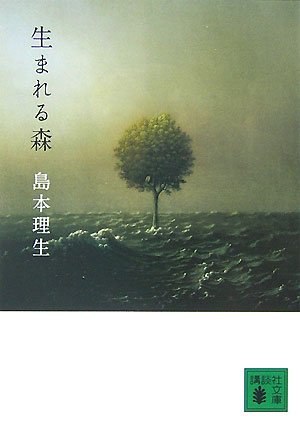

――これまで島本作品では『生まれる森』(04年刊/のち講談社文庫)のサイトウさんが一番やっかいな男だと思っていましたが、今回柴田がトップに躍り出ました。言葉で人を愕然とさせたり傷つけたり、コントロールしたり、本当に嫌な男ですよね。

島本 ここ数年、法廷ものを書きたくて裁判の傍聴に行っていたんです。見ていて、洗脳系の事件がいちばん怖くて。直接暴力を振るったり監禁したりするのもひどいですけれど、言葉で人を操ることがいちばん怖いと思いました。それに、そういう男の人がいちばん病んでいるなと思うこともあって、イメージを作っていきました。

ネット上の感想を見ると「男が最低だ」とか「この男が怖い」と書いている方も多いんですけれど、とある作家の方が「主人公も男も病んでいて怖い」と書かれていたのが印象的でした。『夏の裁断』の二人は、巻き込む側と巻き込まれる側が悪い意味で協調している。相互依存にも近い状態なんですよね。

――千紘に示唆を与えるのが大学時代の心理学の教授ですよね。彼の言葉にはっとさせられます。この小説を読んで「あ、私も今こういう状況なのかも」と気づく読者もいると思うんです。

島本 「教授に解決させるのはいかがなものか」みたいな意見もあるんですが、でも、本人は自分では気付けないと思うんです。相互依存になりやすい人の場合、適切な距離で外部からの助言は必要なんじゃないかと。

――島本さんはジャンルにとらわれずいろいろ書いてきたと思うのですが、この作品は最初から純文学を書こうと思って取り掛かったのですか。

島本 書いている途中で、これはやっぱり純文かなと思いました。エンターテインメント誌に小説を書く時って、社会性やストーリー性やキャラクターを考えながら、大きな物語をやりたいなって思った時なんですね。一方で個人的な、ぎゅっと濃度の濃いことを書きたいという時は純文誌というイメージがあります、自分の中で。

――島本さんは7月にツイッターで「今回で純文学誌は卒業して、今後はエンターテイメント誌でがんばります」と宣言されていましたよね。

島本 『夏の裁断』を最後にしようと思っていたんです。実は芥川賞の候補も最初はお受けするか迷ったので。自分はもうエンタメに移行したつもりだったし、この先も純文学で書きたいことがあるのだろうか、と悩んで……。でも結局、これが最後だと思って、まあ、いいかなって(笑)。

――エンタメに絞ろうと思ったのはどうしてですか。両立は難しいですか?

島本 ストーリー性が強い長編を書きたいという気持ちがすごくある。そうした自分の興味や課題を考えると、自分はエンターテインメントのほうが書きたいんだな、というのがありました。

両立は難しいですね。書き分けようという意識が働いてしまうんです。純文学なんだと思って書いていると内容も重くなりますし……。ただ、それよりも、ひとつのことに集中したいという理由が一番かもしれないです。両方をやると単純に連載数も増えたりして、一度にいろんなものを書く状態になってしまう。ここ何年かの仕事のペースを見て、やっぱり一時期に1作のほうが集中できるかなと実感したので、来年からは1シーズン連載1本くらいにしてやりたいなと思っています。

――『夏の裁断』みたいに、また個人的な濃度の濃いものを衝動的に書きたくなるかもしれないけれど……。でもつまりは決意表明をしたわけですよね。

島本 「卒業」と言ってしまうとなんか恥ずかしい気もしますよね。50年くらい純文学を書かれた方が「卒業」と言うと「おお!」と思いますけれど。まだまだ未熟なので「中退」くらいでいいかもしれません。「純文学、中退します」って(笑)。