働き方改革関連法案について野党議員が質問した。残業を大幅に認める法案は実質的には過労死の合法化ではないか。首相が答えた。「過労死の合法化という批判はまったくあたりません」。もしも「我々は過労死を合法化しようと思っておりません」とでも答弁したら、「いや、思っているでしょう」とか、反論しやすくなる。動詞の現在形を多く使うと、言葉の応酬が続きやすい。しかし首相は「過労死の合法化という批判」と名詞でまとめたうえ全否定で結ぶ。名詞には時制がない。いつの話だかあいまいにできる。それを「まったく」で受ける。とりつくしまがない。

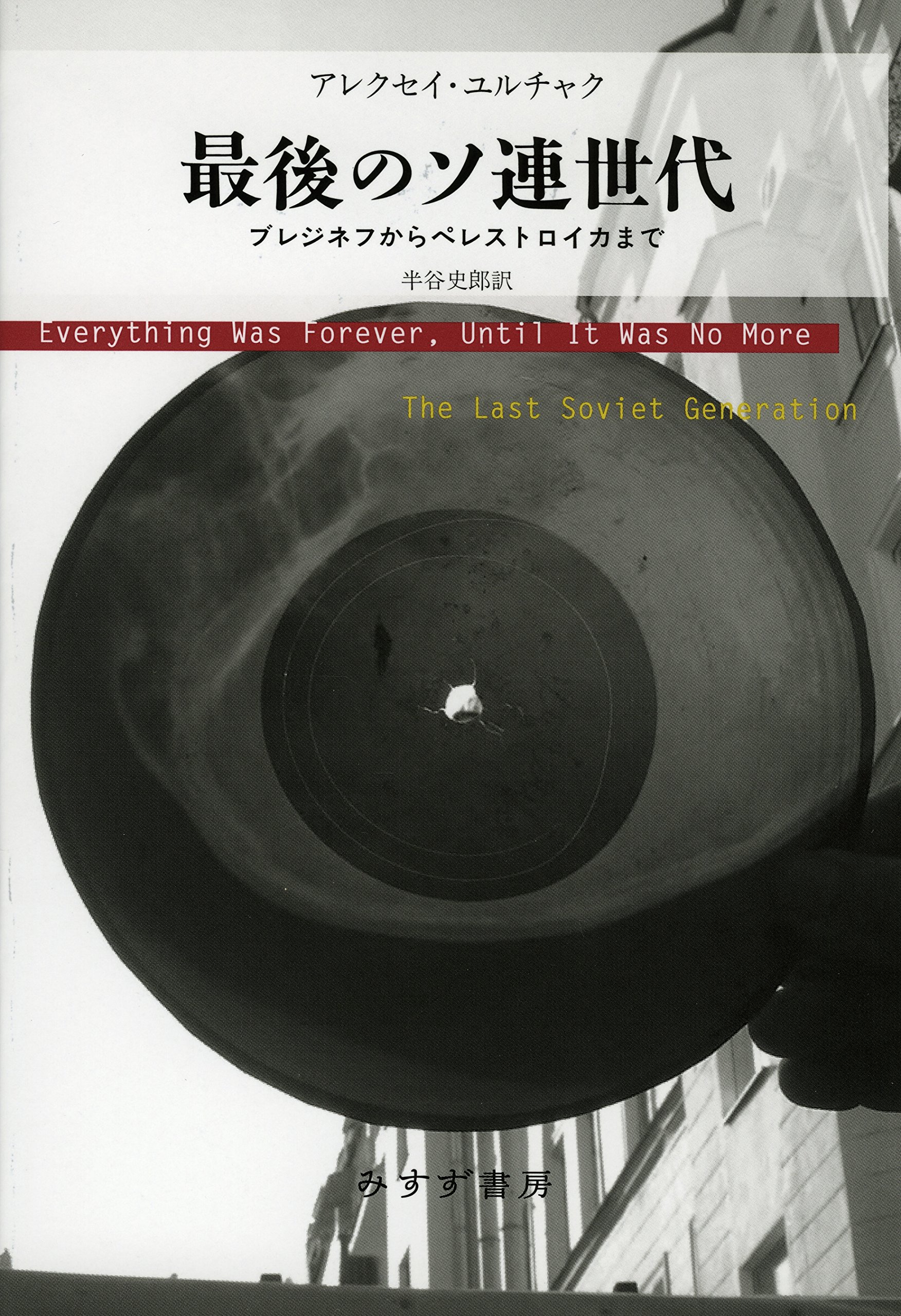

今年の国会の一場面。本書を思った。ソ連の政治的言語の用法の歴史が語られる。それはスターリン時代には後に比べると生き生きとしていた。動詞を多用して議論になりやすい文章が当たり前。といってもそれはリスクを孕んだ。スターリンに反論されたら、すぐ粛清につながる。

その苦い記憶もあるだろう。スターリンの死後、ソ連の政治的言語は、名詞句を長くし、比較級や最上級を濫用しだしたと、著者は言う。たとえば「大十月革命の労働者階級の勝利の不滅不朽の意義に、言い過ぎはありえない」。この文は「労働者階級が革命に勝利した」と「その勝利には意義がある」と「その意義は不滅不朽である」という三つの文に分解できる。分けた方がわかりやすい。が、つっこまれやすくもなる。本当に勝利したのか? 勝利の意義の内容は? けれど「大十月革命の労働者階級の勝利の意義」と仰々しい名詞句で言い切り、「不滅不朽」や「言い過ぎはありえない」と最上級的修飾も連発されると、すきがなくなる。ガードが固い。内容としても革命国家を全肯定しているようで批判も粛清もされまい。だが、あまりに教条的で無内容にも思える。

そうやってソ連は生き生きとした言葉を失い、閉塞していったのか。本書の見立ては違う。著者が「最後のソ連世代」と呼ぶ、主にブレジネフ期以後に人間形成をした世代は、教条的言葉遣いの無内容さに辟易するばかりではなかった。具体性を持たない政治言語の使い方を覚えてしまえば、中身は元々空虚なのだから、勝手に解釈して新たな内容を盛り込める。そうやって自由裁量の幅を増やす喜びに「最後のソ連世代」は目覚めていたと、著者は言う。ところが、ゴルバチョフのペレストロイカで言葉を生々しく使うように急に強制されたので、「最後のソ連世代」は状況の急変に耐えられず、内面的に崩れた。著者はソ連の急激な崩壊の主因をそう考える。

世の中には「はっきり生々しく言ってしまってはおしまいよ」ということがある。行き詰まりがちな時代にはどうしてもそうなる。われわれもソ連の言語文化に改めて学ぶべきなのかもしれない。

【文藝春秋 目次】<第158回芥川賞発表 受賞作全文掲載>石井遊佳 若竹千佐子/<総力特集>日本の教育を建て直せ/南北統一五輪は欺瞞だ

2018年3月号

2018年2月10日 発売

特別定価980円(税込)