史実とフィクション、言葉遣い……歴史小説家の永遠の悩み

――歴史作家としてデビューしたばかりの住田さんから、大先輩である安部さんに伺いたいことがたくさんあると聞いています。

住田:はい。歴史小説である以上、史実にある程度は忠実に書く必要があると思うのですが、物語である以上、どうしても史実でない虚構が必要になることもあります。まずはそこで気をつけなければいけないことを伺いたいです。

安部:この問題は森鷗外の頃から「歴史其儘(そのまま)」と「歴史離れ」という言葉で、ずっと議論されてきましたよね。どこまで史実を尊重するか――大事なのは、その史実をどう解釈するのかということです。歴史として残っている史実と言われるものも、見るものの立場や方向性によって、同じ歴史でも違って見えるんです。ですから、自分がどの史実をどういう風に読者に届けようとしているのか、その基本をしっかり持つことが大事だと思います。それさえしっかりしていれば、あとは史実を輝かせるためのフィクションでしょう。

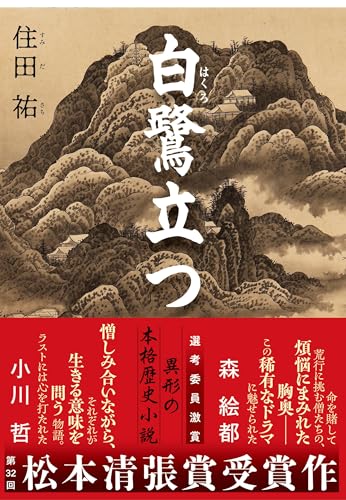

住田:『白鷺立つ』でも、〈半行満阿闍梨〉という完全にフィクションの部分があります。そこを怒られるんじゃないかと心配だったのですが、今のお話でまさに史実を輝かせるためだったかもしれないと、少し救われた思いです。

安部:「そこは史実と違う」という批判を受けることも当然ありますが、大事なのはそこじゃない。全体を見て、この史実をどんな物語に仕立てて、何を訴えようとしているのかということのほうが重要なんだ、と僕はいつも思っています。

住田:もうひとつ、言葉遣いについてもものすごく悩んでいます。たとえば江戸時代には江戸時代の言葉や文法があるわけで、史実に従うなら明治以降の言葉は出てこないはずです。でも、それに忠実に書こうとすればするほど読者には伝わりにくくなる。会話文の中で、どれくらいその時代に忠実な表現であるべきだとお考えでしょうか。

安部:いや、それは僕も今でも悩んでますよ。校閲の方に「安部さん、この時代にこの言葉はありません」と言われることもありますから(笑)。もちろん、平安時代の人が現代の言葉を喋っていたらおかしいので、なるべく矛盾のないようには心がけていますが、基本的には、この作品を通して読者に何を読んでもらうかということを優先しています。

自分の中から流れるように浮かんでくる言葉を、いちいちチェックしながら執筆することは難しい。その流れを止めたくないというのがあるので、読み返す時に少しずつチェックして整合性を取っていく、というくらいで許されるのではないかと思っています。