電話をかけると、開口一番、こんなことを口にするようになった。

「耳が遠くて、よく聞こえない。ワーッとしゃべられても、何を言っているのかはまったくわからない。だから大きな声で、ゆっくりと丁寧にしゃべってくれますか」

それまでは携帯電話でのやり取りが主だったけれど、電波の問題なのか、「よく聞こえないから、自宅の電話にかけ直してほしい」と、固定電話での通話を求められるようになった。

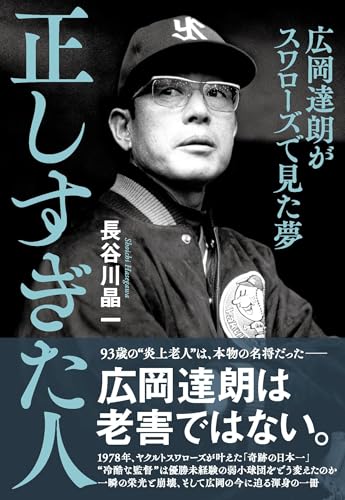

妻を亡くした広岡達朗の“異変”

続いての「異変」は、急激に足腰が弱くなったことだった。

「足が悪いので、外に出ていくことができない。だから、一日中テレビを見て、本を読んで生活していますよ」

そんな言葉をよく聞くようになった。

その後、広岡は妻を亡くした。

長年連れ添った愛妻に先立たれてしまったことによって、精神的な張りを失ってしまったことも影響しているのだろうか、この頃から、会話がほとんど噛み合わなくなっていく。例えば1時間の取材の場合、40分程度は質問とは関係のない内容が語られることが多くなった。まさに広岡の独演会である。しかも、そのエピソードは、以前に聞いたことがあるものばかりだった。

耳が遠いため、何度も同じ質問を大声でしなければならないこと。

同じ話を何度も聞かされること。

こちらが知りたいこととは無関係なやり取りが延々と続くこと。

いつの間にか、広岡への取材は多大な忍耐力を要求されるものとなっていた。関根と同様、広岡もまた「時間ならいくらでもあるから、いつでも電話をかけておいで」と言ってくれていたので、いつでも連絡をすることはできた。けれども、「また今日も、同じ話を延々と聞くことになるのか……」と考えると、電話をかけることにためらいを覚えるようになった。

「今日もダメだったか…」無力感に苛まれる日々

それでも、意を決して電話をすると、初めて聞くエピソードが披露されることもあった。前述したように、それは1時間のうち、20分程度ではあった。その20分のために、ちぐはぐなやり取りを延々と繰り返すことになるけれど、それでも「今の話は初めて聞いた」という手応えがあれば、取材者としての喜びも大きかった。

しかし、その喜びがまったく得られないことが次第に増えていく。最初から最後まで噛み合わないまま、虚しく時間だけが過ぎていくことも多くなっていく。

(あぁ、今日もダメだったか……)

無力感と徒労感とに苛まれていた頃、私の胸の内にはいつも「スイッチ」が想起されていた。広岡達朗の頭の中にある記憶のスイッチ、心のスイッチを探し求めて、暗闇の中で手探りを続けている自分の姿である。

<続きは書籍でお楽しみください>