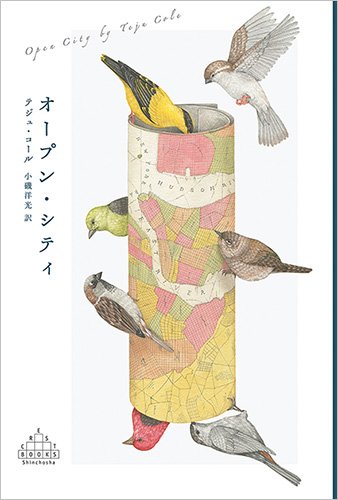

「オープン・シティ」というタイトルでロッセリーニの映画「無防備都市(英題「OPEN CITY」)を思い出すのはある年齢以上の人だろうか。ただしこの小説の舞台となるのは、第二次世界大戦末期のローマではなく二〇〇一年の同時多発テロが起きた後のニューヨークである。小説の初めと終わりに描かれる鳥の渡りのように自由に出入りすることはできなくなったこの街を「オープン・シティ」と表すとき、そこには複雑な意味が立ち上がってくる。

主人公のジュリアスは、精神科医として働く三十代前半のナイジェリア系アメリカ人である。一年ほど前から黄昏どきの散歩をするようになり、研究室の静謐とは対照的なにぎやかな街路は、彼のはりつめた心を解放する。

写真家で、美術史家でもある著者は、歩き続ける主人公の目を通してこの街の歴史をさまざまな角度から写し出す。著者と部分的に重なる経歴を持つ主人公は、のんきな都市遊歩者ではいられず、繊細かつ無防備な彼の神経は、自分に向けられる敵意や承認欲求、小さな感情的衝突までを敏感に受け止めてしまうので、散歩はいつも危うさをはらんでいる。

恋人と別れ、仕事を除くとたまに大学時代の恩師を訪ねるぐらいの淡い人間関係しか持たないジュリアスは、アパートの隣人が亡くなったことに五カ月間も気づかない。街路ではさまざまな出会いにこそ人間らしいふれあいがあり、かりそめのつながりの中に、この街で暮らす人たちの姿が浮かび上がる。

小説に登場するのは、いずれも何らかの事情を抱えた、人間の見本市のよう。中世英文学の研究者である恩師は日系アメリカ人で戦争中は収容所に抑留されていた経験があり、ジュリアスの患者で、彼がその著書を買う女性は、大学助教授でネイティブアメリカンの子孫である。

ジュリアス自身の経歴も、徐々に明らかになっていく。父はナイジェリア人、母はドイツ人で、彼はナイジェリアで少年時代を送り、大学入学を機にアメリカに渡った。父は亡くなり、母との関係は断絶している。その母もまた、母親(ジュリアスにとっては祖母)との関係を絶っており、あやふやな情報をもとに、祖母を探してジュリアスはベルギーへと旅立つ。

混血のジュリアスは、ナイジェリアのエリートで、アメリカでも知的階級に属しているが、移民に対するのと同じ視線を向けられることもある。文学、音楽、哲学、美術、写真など、過剰なほどあらゆる分野の文化につねに接触しており、どれに対しても相当の知識と見解を持つ。文化を知ることがニューヨークで生きるということであり、武装するかわりに知識で身を鎧うようにも見える。

ジュリアスがベルギーで知り合ったアラブ系の青年は、書き上げた論文を民族的偏見から剽窃と断じられ却下されたと信じてジュリアスにそう語る。ジュリアス自身、ナイジェリアでの学生時代、教師の新聞を盗んだと言われ、ひどい体罰にさらされたこともある。

それではジュリアスは常に被害者かと言えば、少年時代、学校へ送ってもらった車が人をはねたことや、友人の姉から、過去のできごとについて思いがけない非難を受けることもある。すべての関係性が相対化され、確かなものはどこにもない。既存のイメージで理解しようとした瞬間、逃げ水のようにその手を離れていくものとして、一人ひとりが描かれるのがきわめて現代的だ。