ゆかりのある人たちに見守られて逝きたい

安楽死の議論を行うことが自殺を肯定するものだと私は思いませんが、そう捉える人たちの意見も理解ができます。人が人を殺すことと変わらないのだから、担当する医療者の精神的な負担を考えるべきだという指摘もその通りだと思います。

だからこそ、死に対する自己決定権について、もう少し広く議論していくべきだと考えるのですが、それは日本社会では許されないことなのでしょうか。単に思い立って自殺するのは良くないことだというのは大前提としても、そうではない、何か客観的な基準で、いままで充分な苦労をして長く生きた人の自己決定として、決められた日時でゆかりのある人たちに見守られて逝きたいという希望は許されないのか、という話であります。

どんなに闘病で苦しもうが、認知に問題を抱えて前後不覚になろうが、生物学的に死を迎えることが理想だとするならば、救急隊員が本人や家族の申し出で延命治療を行わないで欲しいという要望を受け取る「蘇生拒否」はどうでしょう。自殺ですか、他殺ですか。脳内出血などで病院に運び込まれれば助かる命を救急搬送しない、蘇生行為をしないことは、自己決定権のなかでどのように扱われるのでしょうか。

ご都合主義的にセクシーな議論をするのではなく

おそらくは、進展する高齢化社会が少しずつ日本人の死生観を揺さぶり、欧米の議論とは異なる「安楽死」や「自己決定権」や「死の尊厳」について語られゆくところだと思います。

そもそも、欧米では日本のように、徘徊したり排泄行為が満足にできない認知症の高齢者を自宅で介護することはそう多くありません。欧米ではこういう議論だから日本でもこうするべきだという出羽守的な議論に価値がない一方、日本社会の価値観からすればこうあるべきという議論がゆっくりとしか進まないため、不必要で不合理な苦労を強いられる高齢者や介護に取り組む家庭がたくさん取り残され、結果として高齢化社会を悲惨な閉塞感の温床にしてしまっているように見えます。

必要なことは議論であり、日本人が日本社会を通して実現していきたいという哲学であることは言うまでもありません。ご都合主義的にセクシーな議論をするのではなく、複数の選択肢が自己決定の枠内で明確に民主主義に組み入れられるとき、日本はようやく高齢化社会からどう脱却するべきなのかという撤退戦のグランドデザインを作れるようになるのではないかと思います。

INFORMATION

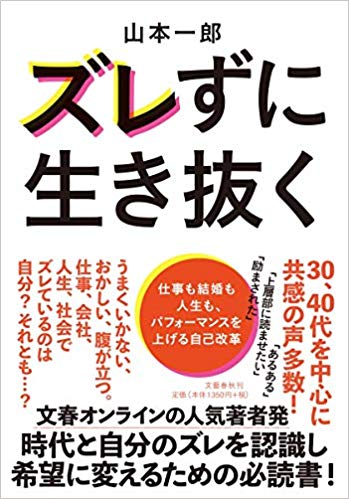

ついにこの日が来てしまった……。文春オンラインの謎連載、特にタイトルがあるわけでもない山本一郎の痛快ビジネス記事が待望の単行本化! 現在、Kindle Unlimitedでも読めます。

その名も『ズレずに生き抜く 仕事も結婚も人生も、パフォーマンスを上げる自己改革』。結婚し、出産に感動するのもつかの間、エクストリーム育児と父父母母介護の修羅を生き抜く著者が贈る、珠玉の特選記事集。どうかご期待ください。