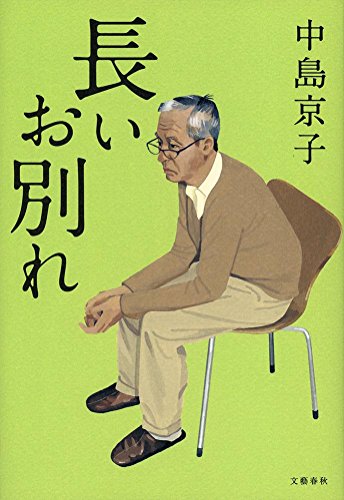

中央公論文芸賞を受賞した『長いお別れ』について

――昨年から今年は受賞続きですね。今年は『長いお別れ』(15年文藝春秋刊)でも中央公論文芸賞を受賞されています。これは認知症になった夫と妻、三人の娘たちの長い期間のお話ですね。大変なこともきちんと書かれているけれども、笑いもあるしホロリともさせる、愛情豊かな物語ですね。

中島 認知症のお父さんの話というのは『かたづの!』よりも前くらいから、テーマとしてはあったんです。父が認知症で10年患っていたものですから、そばで見ていて、面白いことがいっぱいあったんですね。面白いっていう言葉が適切かどうかは分からないんですけれど、「コーヒー」と言おうとしているのに「靴下」と言っちゃうとか。どうしてそんなことが起こるのか、全然分からないような取り違えがあるんです。

認知症の症状としては言い繕いとか取り繕いもありましたね。このあいだテレビで見たんですけれど、認知症の人はたとえば「最近の新聞の話題で気になることは」と訊かれると「いやあ、最近忙しいから新聞を読む時間がなくてね」とか言ったりするんですって。会話としては全然問題ないので「そうか、忙しいのか」と思って流しちゃうじゃないですか。でも、それは本人の中では、何にも思いつかなくて答えられないのがばれないよう、取り繕っているんですって。そういうことは、私の父にもよくあったんです。家族がそばでずっと見ているとおかしいな、と分かるんですけれど、初対面の人だとまったく病気とは気づかないような対応をするんですよね。だからすごく興味深い病気だなと思っていました。

それで、書きたいし書くべき題材だと思っていたんですけれど、やっぱり身内のことなので微妙に書きにくい。それで困ってしまって、書けない状態で何年かいたんです。

そんな時に、文春さんで出ている『嗜み』という雑誌の短篇のコーナーで一本書かないかと言っていただいたんです。そこで書いたのが、『長いお別れ』の一番最初のメリーゴーランドの話です。

――ああ、認知症のお父さんの家族ではなくて、まったく関係ない小さい女の子が主人公のように始まる一篇ですね。

中島 メリーゴーランドの話は最初、小さい子どもや、失恋した女の子とか、いろんな人が乗っているという話を考えていたんです。そこに長年考えていた、認知症のお父さんを入れることを思いついて、あの短篇が出来上がりました。

そうしたら、編集の方が、これもうちょっと書きませんかっておっしゃって。で、私も、実はそのおじいさんと家族の話を長篇で書こうとずっと思っていたんです、と言って。あの短篇を書いたことで、あまりおじいさんと家族の話にこだわらなくていいのかなと思えたんですよね。家族やそれ以外の人たちそれぞれにドラマがあって、その日常の中にアルツハイマーのおじいさんの病気の進行があるという書き方にすれば書けるなと思ったんです。

――最初はユーモアたっぷりなんですよね。知人のお葬式に行ったのに、お父さんがその知人が死んだと分かっていない様子はなんだか微笑ましいし、何を言っているか分からないお父さんの話を聞きながら、娘が悩みを吐露するところはジワッときましたし。

中島 そうですね。これを書き始めた時は、父はまだ生きていたんですよ。3篇か4篇くらいは、生きている間に書いたんです。2013年の12月に亡くなりました。認知症だと診断されたのは2003年だったか04年だったかな。

――作家デビューされた頃ではないですか。

中島 そう、それで、最初に書いた『FUTON』(03年刊/のち講談社文庫)だけは、父が最後まで読んでくれたんです。でも、2作目の『イトウの恋』(05年刊/のち講談社文庫)の時には、もう読めなくなっていたんですね。

両親は杉並の実家に2人で住んでいて、私は別の場所に住んでいたんですが週に1回くらいは帰るようにしていました。小説に出てくるお父さんは私の父そっくりというわけではないんですけれど、父の経過というものを見ていなければ、書けなかった小説ですね。

最初のうちは最終的にお父さんがどうなるのか決まっていませんでした。自分の父が死のうと死ぬまいと、私の登場人物は亡くなる予定ではいたんですけれど、どういうことになるのかは具体的に決まっていませんでした。