デビュー作『慟哭』はオウムのサリン事件前。選考委員に「宗教をやっている人が人を殺すのはどうか」と言われた

――12年に『新月譚』があり、『微笑む人』があり、13年にいろんなことが連鎖していく『ドミノ倒し』(のち創元推理文庫)と探偵たちが登場する『北天の馬たち』(のち角川文庫)がありますね。

貫井 この間「賞を獲るにはどうしたらいいですか」と質問されて、「一生に一度しか書けないレベルの小説を連打するしかない」と答えたんですけれど、その連打の時期が僕にとって『乱反射』から『微笑む人』あたりの時期です。その時に実際賞もいただけましたが、でも息切れしたんですよ。もう、思い切り息切れしちゃって、次に何を書けばいいのか分からなくて。3か月くらい書けなかったんですね。それで困り果てて、昔考えたプロットを引っ張り出してみたら結構使えるじゃん、と考えたものが『ドミノ倒し』になりました。連打しなきゃいけなかったから後回しにしてそのまま忘れてしまっていたんですよ。

『北天の馬たち』は、それまでは誰も書いていないものを書こうとしていたけれど、これに関しては自分が書いていないものを書こうと思って書いたものです。ああいう典型的な探偵ものって書いていなかったんです。昭和50年代から60年代くらいの日テレのテレビドラマのノリですね。松田優作の『探偵物語』や沖雅也の『俺たちは天使だ!』とかを子どもの頃に見て好きだったので。

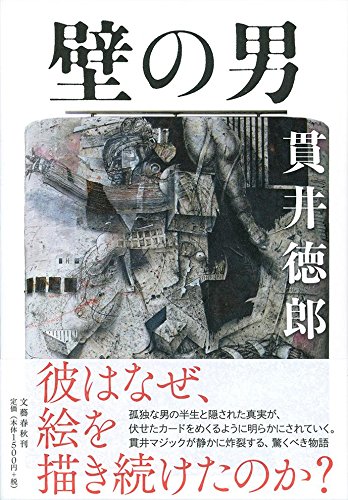

――その後は年に1冊ペースになりますね。14年が『私に似た人』(朝日新聞出版)、15年が『我が心の底の光』(双葉社)、そして今年の『壁の男』。『私に似た人』は日本における貧困層による小さなテロが頻発する話ですよね。

貫井 日本はまだここまでひどくなっていないので、若干先取りした話になっていますね。でもそうなってもおかしくないような、嫌な社会の空気を感じていたんです。昔は先取りしすぎて全然認めてもらえなかったんです。『慟哭』もオウムのサリン事件より前に書いていますから、鮎川哲也賞の選考会で「宗教をやっている人が人を殺すというのはどうか」という話になったらしい。今からすると隔世の感がありますよね。それで、今回はちょっとだけ先取りを狙っています。もちろん、こういう社会にはなってほしくないですけれどね。

――『我が心の底の光』は辛い話でした。母親は死に、父親は人を殺したために幼い頃に伯父夫婦に引き取られ、学校ではいじめられて壮絶な少年時代を過ごした主人公の心の底の光とは、という。

貫井 これも社会派といえば社会派ですね。小説の作りの冒険をしてみました。主人公の感情描写を一切しないという挑戦をしたんです。やっぱり小説家がそういう挑戦をしていかないと、小説というジャンルは発展していかないという、大きなところから見た挑戦でした。でもその義務感だけだと完全に独りよがりなので、感情描写をしないことによって生まれる驚きはなんだろう、ということを考えて書きました。社会派の要素というと、大阪でお母さんが子どもを部屋に置き去りにして、子どもが餓死した事件を参考にしているところでしょうか。あの事件に関するノンフィクションなども読みました。こういう辛い話をフィクションで書くことによって、実は反面教師にしてほしいという夢もあります。こんなことはしないでくださいね、という。

――貫井さんの作品は少年の話も多いですし、少年時代に辛い思いをした人たちも多く出てきますね。

貫井 やはり戦う力がないのに、現実の辛さに立ち向かわなきゃいけないというシチュエーションが、僕には耐えられないんです。最近「子ども食堂」といった動きがあるのが本当にいいなと思っています。今自分が現実の理不尽なことに立ち向かっていく力があるからこそ、それがまだない人たちに思いを寄せている部分はあると思います。