『100万回生きたねこ』は絶望の書?

――さて、もともと幅広く本を読んで、解釈されてきた方だなと思うのですが、創作活動というと、高校生の頃にショートショートを書きはじめたとか。作家になりたいという気持ちはあったのですか。

北村 星新一みたいなSFのショートショートを書いていましたね。作家になれたらいいなとは思ったけれど、それは野球少年がプロになりたいと思うようなもので。思っても夢だという。到底なれるとは思っていなかったです。

――いろいろなジャンルをお読みになっていたと思いますが、やはりミステリーがお好きで、早稲田大学に進学してワセダミステリクラブに入ったという。『じゅえる』という個人誌を作っていたそうですが、これはどういう内容だったのですか。

北村 ミステリー中心の評論、エッセイを集めたものの編集をしていました。やはり本作りは楽しいですね。どんな表紙にして、ここに色ページをいれてとか。絵が好きだったので、デザインも好きでしたね。

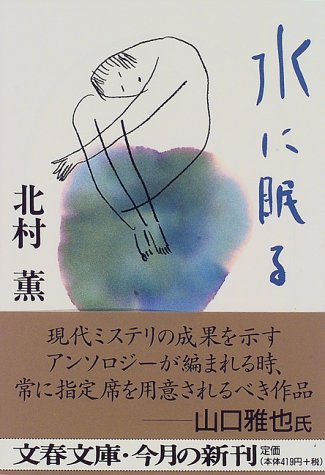

――『水に眠る』(94年刊/のち文春文庫)に収録された「かとりせんこうはなび」などは学生の頃に書かれたものだそうですね。

北村 そうですね。あの頃に書いたものは『1950年のバックトス』(07年刊/のち新潮文庫)に入れた「手を冷やす」や「秋」もそうですね。入れていないものもありますよ。ダジャレの話なんかね。

――ああ、その頃からダジャレを(笑)。

北村 「嗜虐趣味なんです」と言って「被虐趣味」だと間違えられてやられてしまって、最後に「江戸っ子なのあの人」なんていうバカげたものを。

――一方、さまざまな作品を読んで、解釈や分析をされていたわけですよね。そういえば少し前に「ジャーロ」56号で日本ミステリー文学大賞受賞記念インタビューをさせていただいた時、『100万回生きたねこ』の解釈をおうかがいして、鳥肌が立ちました。

北村 私はあれを読んでね。身も蓋もない話だと思ったんですよね。あの猫は100万回生きて最後に白い猫に出会って死ぬわけです。ということは、なぜそれまで死ななかったのか。つまり99万9999回、彼は生きていなかったから死ななかった。でも、そう思う人はあまりいないんですよね。

私は読んだ時に、これは大変な絶望の書だと思ったんです。そのへんが解釈というものの面白さですよね。愛というのは、たまたま理想の人と巡り合いました、というものじゃないだろうと思うのでね。そんなご都合主義的にお互いに100%の相手と出会うものなのかどうか。自分にとって相手は100%だけど、相手からすればそうではないかもしれない。100%同士ではない二人が出会って、育み育てていくのが愛だろうと思うんです。

――小さい頃から本を読んでいて「ん、これはどうだろう」と気づく子どもだったのですか。

北村 『うた合わせ』の中にも書いた、『ないた あかおに』の話も、小学生の時に読んで、なんて嫌な話だろうと思いましたね。人間に媚びを売って、しかも鬼を嫌なものであるかのように描いていて。鬼であることの誇りはどこにあるのか、と思いました。でも、そう思わない人は思わないんですよね。なんていい話なんだろう、と思う。まあおそらく鬼も実は人間なのであって、たとえ話なんだと解釈するのが正解なんだろうけれども。でも差別被差別など、いろんなことを感じてしまいますね。

その作品に対して、ある人がどう解釈するかは、どうすることもできない。だって、そう思っちゃうんだもん、っていう。作者がこう書いたので、そう解釈しなければ間違いです、ということになったら作品というのは非常に小さくなりますしね。

――本当に毎回「ああ、なるほど」と唸らされます。でも小説家になることも評論家になることも考えなかったのでしょうか。卒業後は教師になられたわけですね。それにしても、解説などは書いていたという。

北村 『じゅえる』を東京創元社の戸川安宣さんにも渡して、読んでいただいていたんですよね。それで戸川さんから「文章を書け」と言われ、いろんな解説なんかを書かせていただいていたんです。だから人の巡り合いというのは不思議ですよね。戸川さんがいなければ書いていないんですから。