刊行間際だった『64』単行本を「これは出せない」と大改稿

――2012年に刊行された7年ぶりの小説『64』がいよいよ文庫化されましたよね。単行本発売時には「週刊文春ミステリーベスト10」第1位、「このミステリーがすごい!」年間1位と多くの人が注目しましたが、今年4月にはテレビドラマ、来年には映画化も決定していて、さらに多くの人が手に取る小説になると思います。『64』は、D県警の元刑事であり現在は警務部の広報官、三上の公私にわたる苦悩と、たった7日間しかなかった昭和64年に起きたD県警史上最悪の誘拐殺人の未解決事件が絡むミステリーです。文庫化にあたり、単行本からさらに加筆されたとか。

横山秀夫(以下、横山) まあ、いつものことなんですけどね。単行本を出した時には自分なりに完全なものを書いたつもりが、2年経って読み返してみたら、気になるところが際限なく出てきてしまって。なので全編にわたって何度もブラッシュアップしました。手を入れたのは本当に細かいところですよ。微妙なニュアンスを修正するために「は」を「が」に換えたり、読点を打ち直したり、前後の文の空気感から「ものの数秒で」を「ほんの数秒で」にしたり。あるいは、地の文を間接話法にするとか熟語の言い換えをするとか、削ることで文章の流れをよくするとか、その逆に流れすぎている部分に「ため」を作るとか。単行本がボジョレー・ヌーボーなら文庫版はヴィンテージですよね。ストーリーは変わっていませんが、読み味にコクを出せたかなと思っています。

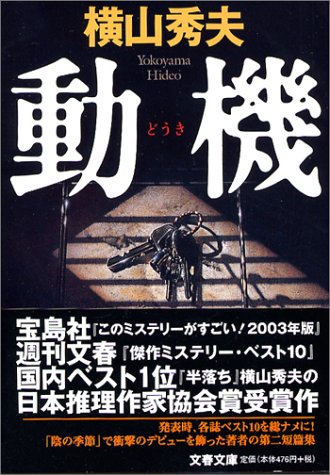

――そもそも相当な難産の作品だったと聞いています。『64』の舞台でもあるD県警の警務課調査官、二渡が活躍するデビュー作の『陰の季節』(1998年刊/のち文春文庫)の後、2作目の短編集『動機』(2000年刊/のち文春文庫)を書き終えたあたりから取り掛かったとか。

横山 そうです。『陰の季節』と『動機』はどちらも短編集だったので、次は長編の書き下ろしをと勧められて書き出したのが2000年頃。確か150枚ぐらい書いたのですが、その時期、10社以上の出版社から短編の依頼を頂き、チャンス到来とばかりそっちの仕事に没頭していたら、心筋梗塞で倒れてしまって。で、休養のあと改めて「別册文藝春秋」で連載することになったのですが、最初のボタンを掛け違えていたのか、書けば書くほど思い描いていた物語とは違うほうに行ってしまう。結局、ギブアップに近い状態で連載を止めました。再び書き出したのは、『震度0』(2005年刊/のち朝日文庫)を出して1、2年してからです。やっぱり『64』を投げ出したままでは悔いが残ると一念発起して取り組みました。でも、ここでまた大きな失敗をしでかして。連載の時に書き連ねた原稿を全部捨ててまっさらで臨めばよかったのに“もったいないお化け”が出ちゃったんですね。悪いは悪いなりに、いや、悪いからこそ、それを補うために文章もエピソードも苦心惨憺して練り上げられている。パートとしてはどこもよく書けているんですよ。だから捨てずに上書きしていった。それが運のつきでした。

――2009年に一度は刊行日まで決まったところまで行って、それをとりやめたんですよね。

横山 8割方は出来てあと1カ月もあれば書き終わる、というところでした。出版日も決まって、よし残り2割を書きあげようと思って、頭から読み直したんです。そうしたら愕然としてしまって、これでは読者からお金はいただけないと思いました。悩みましたけれど、担当者に電話して「これは出せない」と。担当者は30秒だったか50秒だったか、絶句していました。永遠の沈黙に思えましたね。正直、これで出版業界追放だな、と覚悟しました。でも出せないものは出せない。そうとしか言えませんでした。

――現在の形になるものと、どこがどう違ったんでしょうか。

横山 デビュー作でもありますし、二渡が主人公の『陰の季節』が私の頭の中でまだ生々しかったんですね。なので、最初『64』を書き始めた時は、三上と二渡のダブル主人公といった趣でした。二渡は生粋の警務人間ですから、そうなると三上は元刑事という部分を強く打ち出しながら二渡とせめぎあっていく話になる。でも『64』で本当に描きたかったのは職業人としての三上の覚醒でした。天職と信じていた職務から意に沿わない部署に異動になり、その「たまたま」与えられた居場所で新たな職責に目覚めて立つ。ダブル主人公ではどうしてもそうならなかった。三上は最後まで広報官の皮をかぶった刑事でした。最終的に書いたものをすべて捨て、二渡を遠景に沈め、そうして初めて三上の物語が動きだしたんです。