場所が決まれば、そこに立っている登場人物が浮かんでくる

――ちょっと話を戻しますが、さきほどのブックレットのコメントによりますと、「パーク・ライフ」は『パレード』を書いた後に取り掛かったもので「窮屈に思っていた文芸誌の場所が故郷のように思えて、そんなに力まず書けました」とありますね。

吉田 そんなことを言っているんだ(笑)。『パレード』という初めての長編を書き上げられたことで少し自信がついたのかもしれませんね。そういえば、芥川賞を獲った時なんか、1週間以内で受賞記念の短編を書けって言われて、ニューオータニに缶詰めにされましたよ。

――え、その時期って取材も殺到するし、受賞記念エッセイも書かなくちゃいけないしでものすごく忙しいではないですか。

吉田 でしょう。缶詰になって、そうしたものを全部やりました。その時に書いた短編が「春、バーニーズで」(『春、バーニーズで』所収、04年刊/のち文春文庫)。

――『最後の息子』に出てきた主人公と閻魔ちゃんがまた出てくる。あれは連作にするつもりだったんですか。

吉田 いや、当初はその予定ではなかったですね。

――受賞当時は忙しくて喜びに浸る場合でもなかったんでしょうか。

吉田 なかったですね。唯一憶えているのは、担当者が息抜きにといって、なぜか線香花火を買ってきてくれて。それで男ふたりで、清水谷公園で線香花火をやったんですよ、夜中に。それがなんだかものすごく楽しくて。

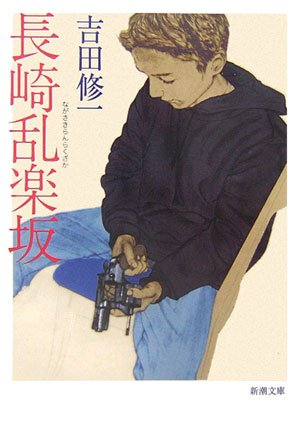

――なにしているんだか(笑)。ところで「パーク・ライフ」は日比谷公園が舞台であることも話題になりました。東京のあちこちが舞台の『日曜日たち』(03年刊/のち講談社文庫)、品川とお台場とを描いた『東京湾景』(03年刊/のち新潮文庫)といった東京ものがある一方で、『長崎乱楽坂』(04年刊/のち新潮文庫)や『悪人』のように、故郷である長崎やその周辺を舞台にしたものもある。そうした舞台となる場所はどういう意識で選んでいるのでしょうか。

吉田 小説を書こうとする時に、ほとんどの方々は物語→登場人物→舞台(場所)という順番で決まっていくそうなんですよ。ただ、僕の場合、まったく逆で、場所が決まれば、そこに立っている登場人物が浮かんでくる。そして乱暴な言い方をすると、ストーリーはどうでもいいんです。場所と人さえあればいい。だから場所がいちばん最初なんです。

――昔からそうですか。

吉田 どうかな。途中くらいから、場所が決まれば書けるんだなと思うようになったと思う。でも最初の頃の短編も、「Water」は間違いなく長崎の高校のプールだし、「最後の息子」は新宿だし、「破片」(『最後の息子』所収)も長崎の実家の近くだし。ただ、当時は場所があるから書けると思ってはいなかった。「パーク・ライフ」くらいからですかね。場所を決めて書くタイプだと気づいたのは。

――「パーク・ライフ」はなぜ日比谷公園だったのでしょう。

吉田 日比谷によく行っていたんです。バイト時代にあのへんで働いていたこともあって、休憩時間をそこで過ごすことが多くて。ホームレスの人とベンチの奪い合いを毎日やっていました。知っている場所だったから書いた、ということですね。

――舞台に選ぶのはなじみのある場所が多いんですね。

吉田 そうです、知っている場所。小説のためにどこかの場所を見に行くというのはほぼないですね。書いている最中に必要があって見に行くことはありますが。書き始める前に場所を見つけにいくことはしないです。

――だから生まれ育った町である長崎と、今住んでいる町、東京が多くなるんですね。

吉田 あとは全日空の機内誌の『翼の王国』でずっとエッセイを書いているので、あれで結構いろんな場所に行っているんです。これまでに行った場所から浮かんでくることもあります。