家に帰ってくると開け放した窓から掃除機の音が聞こえて、ゆううつな気分になった。ちょうど私が帰ってくるタイミングで掃除をしている母の機嫌が良かったことは一度も無い。どうせこの後塾やし、手っとり早く鞄と服だけ取り替えて家を出よう。持ってるかぎでドアを開け、掃除機の聞こえる一階を素早く通り抜けて、二階の自分の部屋で着替えていると、ノックの音が聞こえた。

「久乃、帰ってきたん? そこにいるん?」

「うん、ただいま」

私がドアを開けるのを待つような間があったけど、開けなかったので、母はため息をついた。

「なんも言わんと家入ってきたら、泥棒やと思うやんか。ちゃんと声かけて」

「ごめん。お母さん掃除してたし、じゃまになるかなと思って」

ほんとはこんな気遣いしてなくて、ただいまと言ったあとに掃除機の電源を切って不機嫌そうな表情でふり返る母と、なにか会話が始まるのが嫌だったからだ。

重い足音で母が一階へ降りていくのが聞こえ、ドアが開けられずに済んで、ほっとした。四月から新しく私のものになったこの部屋に、かぎはついてない。母も最初こそノックもせずにすぐドアを開けていたけど、隣の部屋の兄がそれをするとすごく怒るようになってからは、私の部屋も自分から開けなくなった。それは気遣いからと言うより、プライドが傷つけられたからだろう。

表立って反抗するようになった兄の側につくかのように、私までよそよそしくなったせいで、母は戸惑っている。小学生のころまでは、言われた通りランドセルの中身を全部取り出して母にチェックさせるのも喜んでやっていた私は、今ではほとんど家で口をきかない。

ときどき帰ってくる父がまるで家族で最年少の人みたいにおどけてふるまって笑わせようとしているときも、うつむいたまま動かなくなった。父が家に帰ってくると極力自室から出ないようにしているし、多分兄もそうしている。唯一兄と会話の機会が減ったのは残念で、きゅうくつだったけど和室の一つの部屋で一緒に寝ていたのがなつかしい。

私たちはまだあの不思議な音が聞こえるんだろうか? 一人部屋に移ってからはまだ一度もあの音を聞いてない。

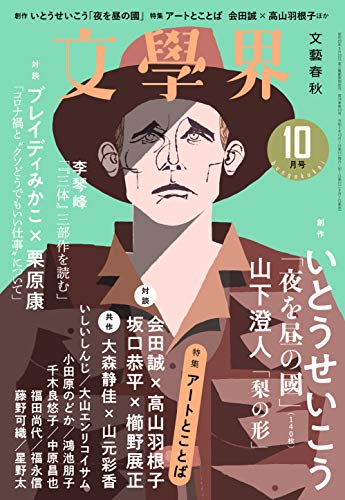

※全文は、第一回は「文學界」2020年8月号、第二回は9月号(8月7日発売)、第三回は10月号(9月7日)に掲載しています。最新11月号(10月7日発売)には第四回を掲載しています。