■企画趣旨

本カンファレンスのメインテーマに掲げる「組織アラインメント」とは、それぞれの従業員が持つ、使命や目標のベクトルを合わせて協力体制を構築し、組織全体で企業成長を進め、業績の向上につながるように、従業員の自律を促すことでパフォーマンスを最適化していくことを意味します。

様々な事業部が存在する中、企業組織全体でアラインメントを図るためには、まずどのような組織構造が適しているのかを整理し、リーダーが描くビジョン、企業が目指すパーパス、ミッションをリーダー自らが情熱をもって伝え、ミドルがそのメッセージに呼応し、従業員全体に共通解を育み、共感を醸成していくことで組織カルチャーを最適なものに変化させていくことが求められています。

経済産業省が2020年12月にまとめた「DXレポート2」では、あくまでもデジタルの活用は手段であり、目的は「新しい価値を創造していくこと」そしてそれを実現するためには「企業文化」そのものを変革し、変化に強い組織・風土を作ることが重要であると指摘されており、改めて「チームビルディングや組織アラインメント」に注目する企業も増えています。

そこで本カンファレンスでは、「最強のチームビルディング&組織アラインメント」と題し、新しい企業文化を創り出すための、リーダー像、ミドル層の役割、ボトムアップによる変革に必要な自ら考え実行する従業員の自律について、有識者、実践者の講演などを踏まえながら、組織のあるべき姿を考察した。

■基調講演

幸福学の視点から見る、最強の組織論

~ 現場の自律、組織の成長を促す企業カルチャーとウェルビーイング ~

慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科教授

兼 慶應義塾大学 ウェルビーイングリサーチセンター長

前野 隆司氏

1984年東京工業大学卒業、86年同大学修士課程修了。キヤノン株式会社、カリフォルニア大学バークレー校訪問研究員、ハーバード大学訪問教授等を経て現在慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授。慶應義塾大学ウェルビーイングリサーチセンター長兼務。博士(工学)。日本機械学会賞(論文)(1999年)、日本ロボット学会論文賞(2003年)、日本バーチャルリアリティー学会論文賞(07年)などを受賞。専門は、システムデザイン・マネジメント学、幸福学、イノベーション教育など。

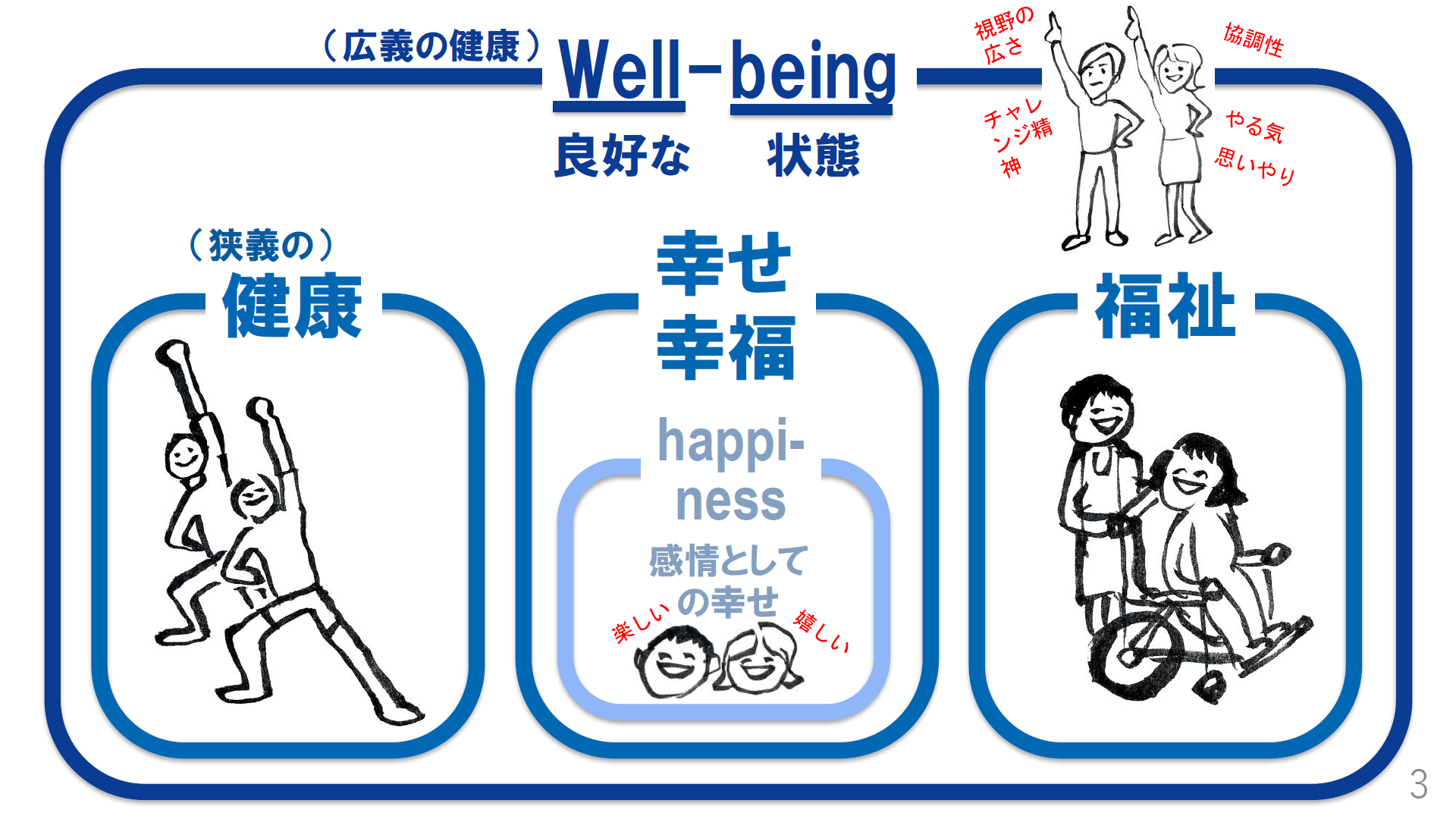

「幸せ」=happinessと思っている方は多いが、happinessは感情としての幸せを表す。happyは短い時間の楽しい、嬉しいなどの心の動きを表す感情用語。幸せは、字義的には“良好な状態”であるWell-beingのほうがより近い。ウェルビーイングは健康(身体)・幸せと幸福(心)・福祉(社会)が良い状態であることだ。

人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方=人的資本経営においても、ウェルビーイングはある。人的資本経営・投資と、人的資本の情報開示・可視化が良い循環を繰り返している状態の中心にウェルビーイングが存在する

なぜウェルビーイングが人的資本を高めるのか? 幸福感・幸福度の高い社員の創造性と生産性は高く、欠勤率や離職率、業務上の事故も少ないというデータがある。ウェルビーイングの高い社員が働く会社は、パフォーマンスの高い会社になっていく。米国の上場企業1600社以上を分析した結果、従業員の幸福度が高い会社は、企業価値、株式市場のパフォーマンス、収益性が高いというデータも存在する。

◎幸福学(well-being study)の基礎

お金、モノ、社会的地位などの他人と比べられる財「地位財」型の幸せは長続きしない。一方、他人との比較によって幸せを得るのではない財「非地位財」型の幸せは長続きする。安全など環境に基づくもの/健康など身体に基づくもの/心的要因、はそれぞれ、社会的/身体的/精神的に良好な状態を生む。

金銭欲、物欲、名誉欲を充たす地位財型の幸せを目指す社会ではなく、長続きする非地位財型の幸せを希求する社会に転換していかなければならない。若者のマインド、価値バランスも変化しており、企業においては人材採用にも影響してくる。

安全と健康が優等生、世界トップクラスである日本においては、特に心的要因=幸せの4つの因子の向上が大切だ。4つの因子とは以下。

(1)自己実現と成長(やってみよう因子)、強み、主体性

(2)つながりと感謝(ありがとう因子)、利他、多様性

(3)前向きと楽観(なんとかなる因子)、チャレンジ精神

(4)独立と自分らしさ(ありのままに因子)、自分軸

成長意欲の高い人は幸福度が高い。(1)~(4)を意識しつつ、ビジネスパーソンは、主体的かつ前向きに仕事をしたい。

『世界幸福度ランキング』World Happiness Report 2023 | The World Happiness Reportによると、諸外国に比べ日本での心的要因のウェルビーイング度は低く、先進国中最下位だ。伸び代があるとも言え、今後は心の幸福度を高める必要がある。幸せに働けば組織としてのパフォーマンスも上がるわけで、企業は社員の心のウェルビーイングを高めない手はない。

企業のマネジメント層が上記の(1)関連で意識すべきことは、まず会社の理念やパーパスを明確にして浸透させ、社員の視野を広げ主体的かつ前向きにする。次に、権限の委譲。任せて、やる気にさせる。顧客満足度向上や売上にも繋がる。そして、改善も大切。改善は効率化を高めると同時に幸福度を高める手法でもある。改善は単純作業を創造的仕事に変える。

自由な組織でコミュニケーションも盛んで、やる気にあふれ多様なつながりを求め、個性を活かしてチャレンジしよう――こういう組織だと社員は幸せになる。経営者・管理職は上記(2)~(4)にも留意し、やってみよう、ありがとう、なんとかなる、ありのままに、に気をつけて“幸せな強い組織”を作っていただきたい。幸せの輪を広げよう!

■課題解決講演(1)

「1000人の壁」を目前にした組織のこれまでと今

~ SmartHRの実践 ~

株式会社SmartHR

執行役員・VP of Human Resource

薮田 孝仁氏

2006年より株式会社ECナビ(株式会社VOYAGE GROUP)にてWebディレクターとして従事。08年に株式会社ライブドアに入社し、11年より人事を担当。13年LINE株式会社に商号変更を経て、13年4月より採用、育成、組織活性化を担当する人材支援室の立上げに従事。18年12月、SmartHRに入社し、19年1月より現職。採用、人材育成、評価制度、組織改善の分野を担当。

皆様の会社の従業員は、はたらく上で、会社の在り方のどんなことを重要視しているのだろうか?「HR4P」の4つの視点(以下(1)~(4))を元にSmartHR(以下、当社)の社員に聞いてみた。

(1)理念・方針(Philosophy):会社が達成しようとしている目的やミッション

(2)活動・能力(Profession):仕事内容そのものに魅力。自分がどんな仕事ができるのか

(3)仲間・人脈(People):会社にいる人間の魅力。どんな人と働くのか

(4)金銭・地位(Privilege):特権の魅力。会社に属することで得られる、ステータスや名誉

3~4年までは(1)理念・方針が高かったが、現在は(2)活動・能力が1番高く、「仕事内容そのものの魅力、自分がどんな仕事ができるのか」を重視する人が多くなっている。従業員が働く環境に求めるものは、スタートアップ初期と1000人規模では変わっていくのかもしれない。自社がどうであるかを知るために、組織サーベイをすることを推奨する。

組織の健康状態を定量的に見るために、当社では次のような4つの視点で定点観測している。

(1)“組織・個人の異変/アラート”を拾う

(2)“施策・制度の効果”を振り返る

(3)組織が大きくなっても“SmartHRらしさ”を失わないようにする

(4)社員が“SmartHRで働く意味”を強く感じられるようにする

目先の課題解決に役立て((1)(2))、中長期的に自社の組織力を高める((3)(4))ためにサーベイは有用である。

当社ではこれらの調査を、自社が提供しているクラウド型ソフトウェア「SmartHR」のサーベイ機能を使用して毎月行っている。自社のことを知ること、そして自社の変化を知ることは大事だ。

◎1000人の壁に近づいている組織の変化・進化

グレイナーの組織成長モデルでいうと、当社はいま800人規模で、300人の壁と1,000人の壁の間にいる。300人の壁でぶつかる自主性の危機に対して権限委譲、1000人の壁でぶつかるコントロールの危機に対して統制部門による全社最適に取り組んでいるところである。権限委譲については「サクセッションプラン(Succession Plan)」すなわち後継者を確保・育成するための計画、を立案し、すでに22年にCEOが交代、24年には人事責任者である私が交代することを6月に発表したが、権限委譲はまだ完璧とはいえない。

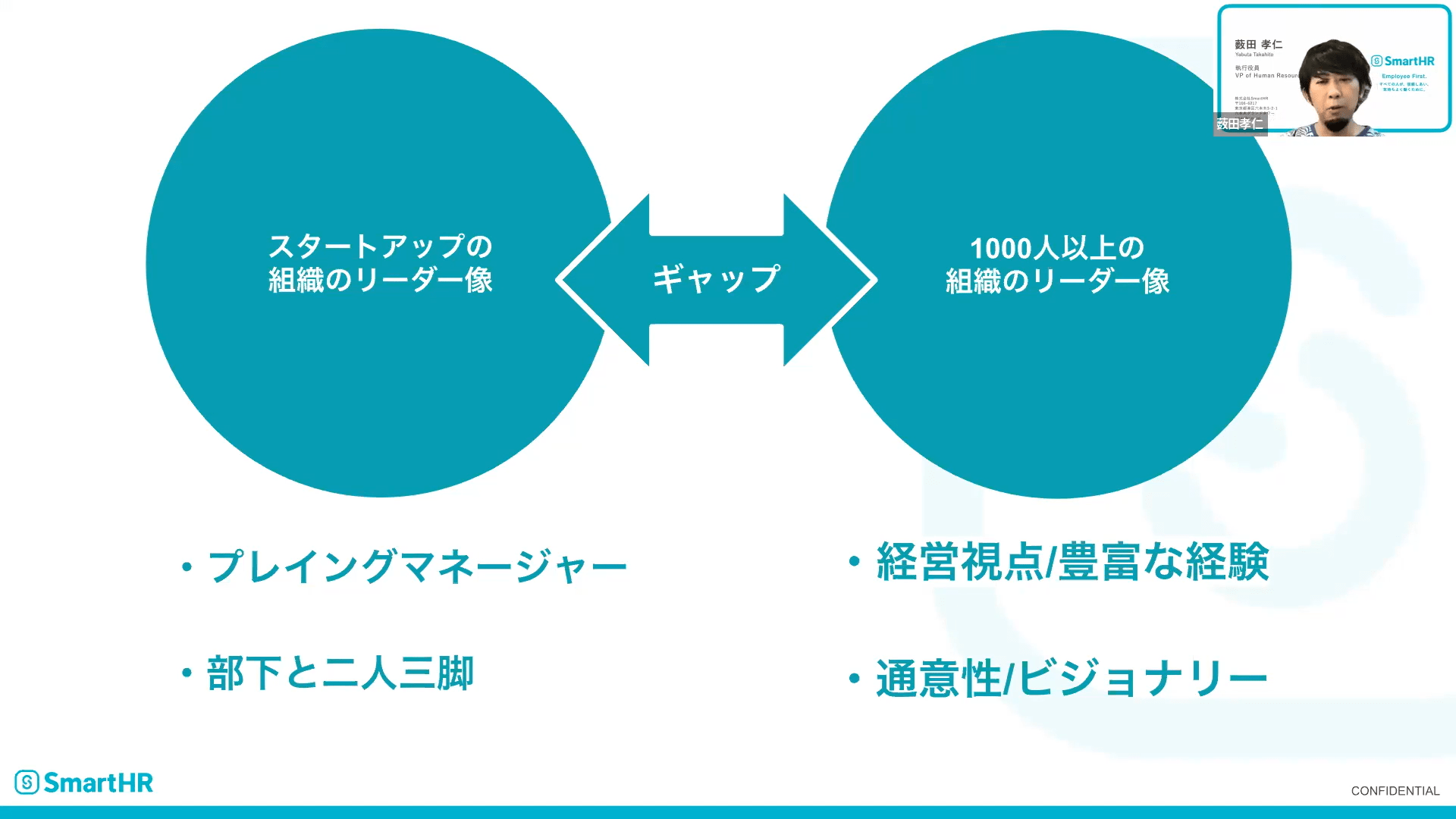

スタートアップの組織のリーダー像と、1000人以上の組織のリーダー像は異なる。前者はプレイングマネージャーであることや部下と二人三脚、後者には、経営視点・豊富な経験や通意性・ビジョナリーが必要だ。フェーズによって求められるマネジメント能力やリーダーシップのスタイルは変わる。大切なのは、成長のスピードをダウンさせないマネジメント体制に変わることだ。

◎マネジメント育成がなぜ大事か?

当社は「仕事内容そのものの魅力」が大事と考えている。どんな仕事ができるのかを導くのはマネージャー(以下MGR)の重要な業務だ。また、1000人の壁を越えるためには壁を越えられるリーダーを置かないといけない。今の時代、7~8名に1人、リモート下では4~5名に1人MGRが必要と言われている。そのため、評価対象者の人数が増えるに従いMGRの人数もかなり増やしてきた。

一方、マネジメントの育成プランが本人頼みだったり、マネジメントの手法に社内でもギャップが生まれたり、という反省点もある。マネジメント育成は、今の当社の重要トピックだ。

1000人の壁を越え、サステナブルな組織を作っていく必要がある。そのためには変化できる組織になることが大事。変われる組織は強くなる。変われる人は成長する。社長や人事が率先して変わると、変わることがアタリマエな文化になるかもしれない。マネジメント層が固定化しなければ、新たにMGRを目指す人材がどんどん生まれるかもしれない。当社の事例が参考になれば幸いだ。

■特別講演(1)

楽しい会社

~ ‟掟破りをしよう” – 新市場を開拓するDNA、従業員自らが考える風土づくりの舞台裏 ~

三島食品株式会社

代表取締役会長

三島 豊氏

1954年生まれ。広島県出身。78年 東京大学大学院金属材料専門課程 修了後、京都セラミック株式会社に入社。 81年 三島食品株式会社に入社し取締役部長、取締役関東工場長、専務取締役、取締役副社長を経て92年代表取締役社長に就任。2017年に三島食品株式会社 代表取締役会長に就任。現在に至る。

◎お化け退治と掟破り

父が創業した、ふりかけやレトルト食品などの製造販売を手掛ける三島食品を承継してまず行ったのは「お化け退治」。創業者が意識していない決まり事や慣習をいくつも止めた。また、創業者が意識している決まり事=掟も変えた。自社製品は自社工場のみで作りOEMは扱わない、という掟を当時の会長である父を説得して止めた際は従業員からも異論が出たものの、その後旧来の決まり事に縛られない自由な発想ができるようになったと思う。

もちろんよい事例は継承、普及させる。当社の広島工場などには、進捗・稼働状況が色分け表示されていて遠目で見ても組織の現状が分かる「目で見る管理板」がある。これは、じっくりと意識して掲示物を見なくても従業員が組織の状況を把握し、次にとるべき行動を考える一助になっていると思う。

◎B面活動

レコードの表裏になぞらえた「B面活動」も行っている。これは会社からの辞令により行う業務=A面活動とは別の、好きな事や得意な事を行ってもらい、納期や成果は問わない仕事のこと。例えば、工場内の安全安心を守るために各人が得意なスキルを磨き、ハチマキを巻いて巡回する「ハチマキ隊」。不良品や違反品、規格外品に目を光らせる「安全安心担当」や、金属異物を磁石で探し除去する「爆弾分析」などがいる。

社員の考え方を統一するための資料を漫画で柔らかく描いたり、出荷倉庫のクレーンをキリンの柄に装飾して見学者の目を楽しませる、“戦隊もの”動画を作成し栄養強化食品を面白く紹介する……といったB面活動もある。

以前、コンサルタント会社に依頼し社員7名の日常業務を分析・調査したところ、勤務時間中に付加価値を生んでいる時間は全体の25~30%だった。残りの時間で好きな仕事=B面活動をしてやる気を出して、生産性をあげてもらう。B面活動をA面活動に活かす人も増えている。もちろんB面活動は強制ではなく自発的なもの。

好きな仕事に熱中しているときは、脳内にα波が出て無我夢中の境地になる。○○三昧となり、免疫力も上がり、神仏がかった完璧な仕事、良い結果が生まれる。楽しい仕事は良い商品作りにつながるのだ。

やりたい事をやって失敗してトラブルになった場合は、当然上司と解決してもらう。最終的には社長が尻拭いをして水に流す。“社長トイレットペーパー理論”(ただし一巻きの尺は決まっているので使用限度はある)。これを明確にしておき、社員がさまざまなことにチャレンジできるようにしている。

楽しい会社とは、楽しく笑って仕事をする/免疫力が高まり長生きする/神仏に仕事をしてもらう/良い利益を出して収入を増やす、ことが実現する会社だ。当社の会議は笑い声があふれている。笑わない会議は会議じゃない。笑う門には福来たる。

■課題解決講演(2)

業務過多からの脱却と成果を両立させる「プレイングマネジャー」の育成方法

~人的資本経営「実践」の鍵は管理職にあり~

株式会社リンクアンドモチベーション

組織開発本部 企画室 マネジャー

山中 麻衣氏

2009年、株式会社リンクアンドモチベーション入社。大手企業向け組織人事コンサルティングを経験した後、国内最大級のデータベースを持つ従業員エンゲージメント向上サービス「モチベーションクラウド」のマーケティング責任者として、立ち上げ当初から拡大を牽引。現在は、新サービスの事業企画、経営企画を担当。幅広い経験を活かして、年間40回以上、人事向けのセミナーに登壇。高い満足度を誇る。

◎人的資本経営「実践」の鍵と壁

商品市場・労働市場・資本市場の3つの変化により「労働市場適応」の重要度や難易度が高まり、「人的資本経営」に取り組むことが大切な時代になっている。3つの変化とは商品市場のソフト化、労働市場の流動化、資本市場の無形化だ。

人的資本経営は「理解⇒共感⇒実践」とフェーズが変化しており、2023年以降、企業は人的資本経営の「実践」が求められるようになった。企業は、エンゲージメント、ダイバーシティ、コンプライアンスなど様々な人的資本情報の開示⇔改善に努めることが必要になる。

単なる人的資本項目の「開示」には意味がなく、その「改善」を通じて企業価値を向上させることが重要だ 。そして、各種人的資本の改善には、管理職の高いマネジメント力が不可欠である。

現状、多くの管理職が多かれ少なかれプレイヤーとしての業務を担うプレイングマネジャー(PM)だと言われている。プレイヤー業務によりマネジメント業務に支障を来しているケースも多い。ただし、PM自体が悪なのではなく、プレイヤーとしての業務量が多いことが問題だ。管理職が業務過多から脱却し、成果創出に向き合える状態を実現することが、人的資本経営の実践において重要だと言える。

◎成果創出を実現するプレイングマネジャー育成のポイント

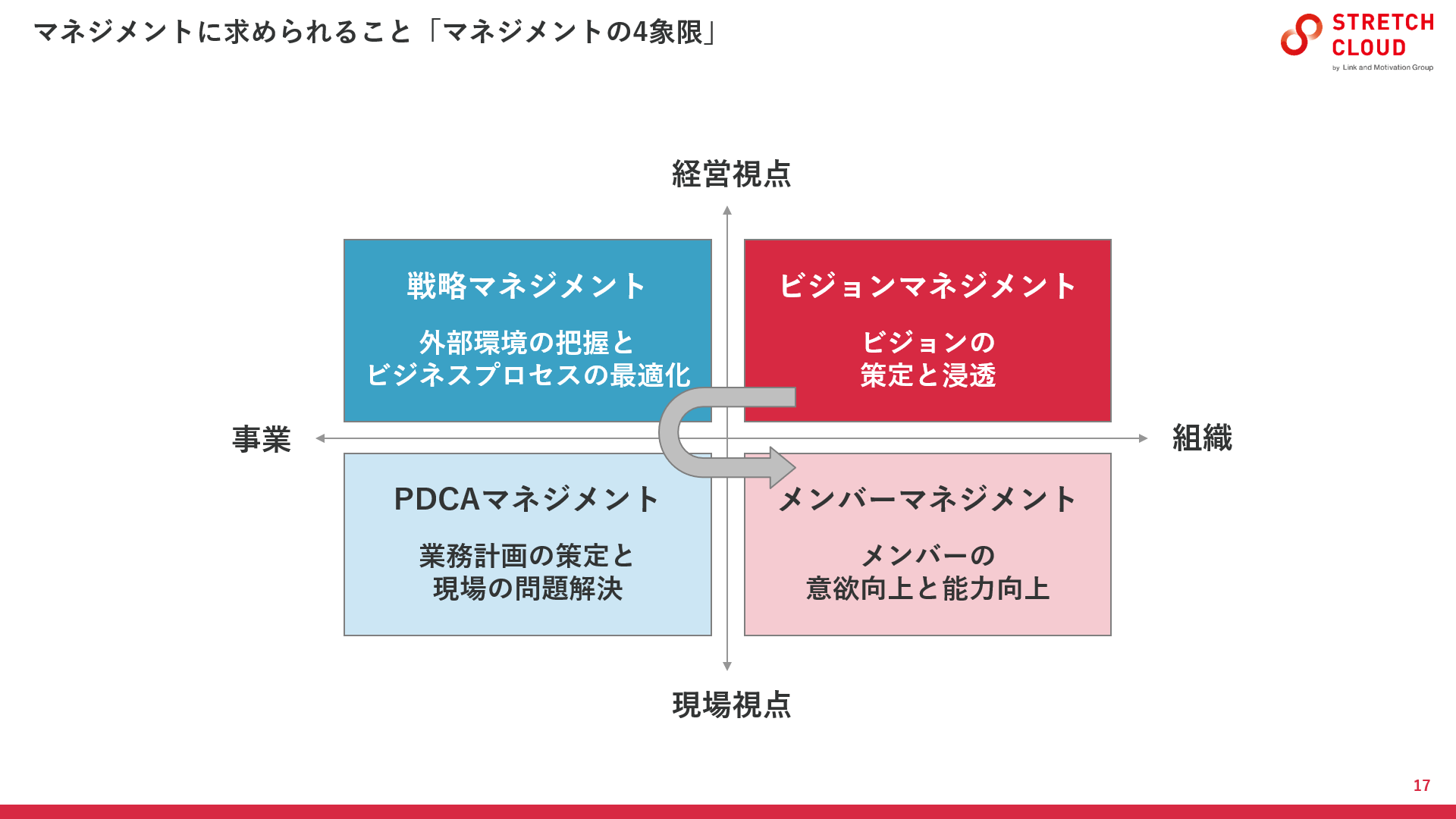

管理職の役割は「結節点」である。会社と職場の距離を縮めるために「経営と現場」「自部署と他部署」の間をつなぎ、間の問題を解決できる唯一の立場だ。

PMに求められるのはビジョン、戦略、PDCA、メンバーそれぞれのマネジメントで、役割は多彩かつ重要だ。全てを一人でやろうとするのではなく、適切に上司・部下にサポートしてもうことが肝要である。

メンバーマネジメントにおいては、WILL、CAN、MUSTを統合する必要がある。PMはメンバーのやりたいこと、やれること、やるべきことを正しく把握し、接続させる。これらはメンター制度を活かすなどして一人でやらず負荷を下げたい。

PDCAマネジメントにおいては、指標、帳票、会議体を駆使する。これらを目的に沿って設計し、PDCAサイクルを高頻度で回す。

戦略マネジメントでは、自部署の3CやBPを分析する。3C(市場・顧客/競合/自社)分析、BP(ビジネスプロセス)分析を行い、自部署メンバーに対して、顧客にどんな価値を提供しているのか、どのようなプロセスで提供しているのかを伝える。

ビジョンマネジメントでは、意義を伝える。どのように行動すれば良いか、どのような目的を達成すべきかだけではなく、どのような意義があるのかを伝える。

繰り返すが、ポイントはPMが全てを担うのではなく、メンバーと分担して行うことである。また、はじめから4領域全てを実践するのは難しいことから、管理職のランクに応じて開発するべきマネジメント領域は異なる。管理職の成長を支援する人材育成クラウド「ストレッチクラウド 」を利用して、算出した偏差値などにより自己の状態・状況を正確に把握してもらい、管理職のキャリアマネジメント強化を行いたい。

現状、マネジメントランクに応じたキャリアマネジメント力強化を行えていない企業も散見される。キャリアマネジメント開発を行うには、ランクに合わせて適切な実践ステップを踏む必要がある。

当社と取り組む管理職強化の方針では、例えば、管理職研修のコンテンツの見直し、対象を絞り部門人事単位での成功事例の創出を目指す、などが考えられる。業務過多からの脱却と成果向上を両立する「プレイングマネジャー」育成の支援をさせていただければ幸いだ。

■課題解決講演(3)

自律型組織を創る黄金の管理職育成手法

~自律型組織こそが最強の組織~

株式会社レアリゼ代表取締役

NPO法人日本サーバント・リーダーシップ協会理事長

真田 茂人氏

早稲田大学卒業後、リクルート、外資系金融会社、人材サービス会社設立を経て、レアリゼ設立、代表取締役就任。NPO法人日本サーバント・リーダーシップ協会設立。理事長就任。2021年、ビジネススクールASBSを開校。代表就任。日本を代表する大手企業、医療機関、NPO、地方など様々な分野でのリーダーシップ教育を通じて、この国が再び活力ある状態になるよう活動している。

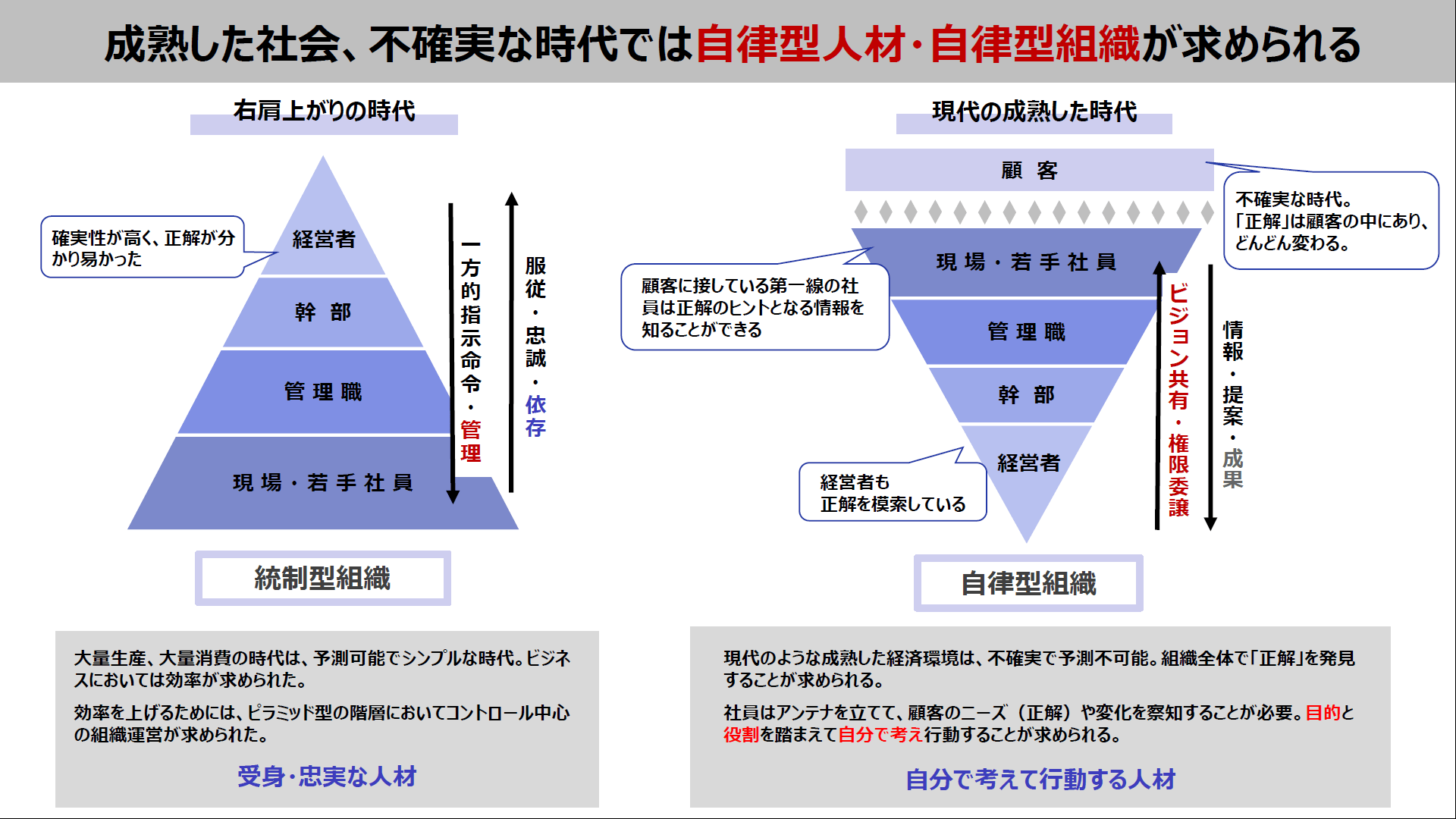

本当に自律型組織が最強の組織なのか? 実際に、スポーツの世界で最強のチームは自律型人材、自律型組織を目指している。自立とは「他者の助けなしに、自分ひとりの力で行うこと」。一方、自律とは「目的と役割を踏まえて、自分で考えて行動する」だ。

ビジネスにおいては環境によって求められるものが変わってくる。1970~90年代までの経済が右肩上がりの時代は、管理と依存に依る統制型組織が主流で、受身・忠実な人材が求められた。成熟した社会、不確実な時代では、自律型組織において自分で考えて行動する自律型人材が求められる。社員はアンテナを立てて顧客のニーズ(正解)や変化を察知し、目的と役割を踏まえて自分で考え行動する必要がある。

VUCAの時代、社会における企業の存在価値そのものが改めて問われている。いまや、検索頻度は「競争戦略」を「イノベーション」が上回っている。企業がイノベーションを起こすには、社会における目的(パーパス・存在意義)や役割を踏まえて、自分で考えて行動する自律型組織であることが必要だ。

ちなみに、イノベーションとは技術革新のことではなく、1世紀前に経済学者シュンペーターが提唱した経済モデル革新。新しい製品サービスの創出/新しい生産方法の導入/新しい市場への導入/新しい資源の獲得/新しい組織の実現、を提示した。

イノベーションすなわち「新しい○○」は、自分の意志や情熱・衝動=“Wantsイメージ”から生まれる。自身の欲求を満たす理想のWantsイメージが鮮明だと、人は自動的に行動する。自分の意志をもって自ら行動を選択すること=自律から、イノベーションや創意工夫は生まれる。

問いかけにより、自らのWantsイメージを鮮明にしたい。「頼まれてもいないのに、ついやってしまうことは?続けていることは」「何をしている時が一番楽しいですか?」といった過去の振り返りが第1段階。「様々な制約やしがらみから解放されたら、やってみたいことは?」「どのような職場(組織)にしたいですか?」のような未来への展望が第2段階。

これは部下との対話、問いかけでも同様だ。他律の言葉「~べき」ではなく、自律の「~たい」の会話をしたい。

ビジネスパーソンはキャリアを重ねるごとに「べき」が増えて「たい」が減っていく。自分が自律していない管理職が自律型人材・組織を創ることはできない。自分は何を大切にしてきたのか(過去)、これから何をしていきたいのか(未来)、自分について言語化・定義化してみることは大切だ。

仕事を通して何を実現したいですか/社内にどのような価値を提供したいですか/自分が会社を去るとき・世を去るとき、どんな人だったと言われたいですか、といった少し重い自問自答も大事だろう。状況によってはエグゼクティブ・コーチングを受けるのもいい。

視野狭窄に陥り、陳腐な「たい」しか出てこない人も多い。異質で上質な情報(体験・人・メディア)を入れて視野を広げ、新しいWantsイメージを持とう。管理職が自律のメカニズムを理解し、自ら実践し、同時並行で部下に指導することで自律型組織が生まれる。

■特別講演(2)

自分を変え、選手を変え、組織を変える

~ 必ずできる、もっとできる – メンバーの自律を促す、大八木流リーダーの流儀 ~

駒澤大学

陸上部 総監督

大八木 弘明氏

1958年(昭和33年)7月30日生まれ。福島県出身。中学時代から陸上をはじめ、高校卒業後、実業団の小森印刷(現:小森コーポレーション)へ就職。24歳で駒澤大学夜間部に入学し、箱根駅伝には3度出場。2度区間賞を獲得。大学卒業後は、実業団のヤクルトを経て、95年4月より駒澤大学陸上競技部のコーチに就任。以後、箱根駅伝4連覇を含め、数々の大会で優勝を果たし、「平成の常勝軍団」と呼ばれるまでに育て上げる。2004年4月からは監督を務め、22年度には駒澤大学史上初の3大駅伝3冠を果たし、23年3月をもって監督を勇退。23年4月より総監督に就任し、陸上競技部の運営や指導者の育成にあたる。コーチ時代も含めての28年間で「大学3大駅伝」で通算27回優勝に導いた。

〇聞き手

スポーツジャーナリスト

生島 淳氏

今春、駒澤大学を率い史上5校目の大学三冠達成を成し遂げた大八木氏。組織作りや準備の大切さ、リーダーの使命・信念などについて生島氏が大八木総監督に訊いた。以下は大八木氏の主な発言。

「1995年に指導者になってからは戦うチームにすべく規律や栄養面から見直した。『箱根を勝つ』と宣言し優勝という高い目標を持たせ、勝たせると言い続けて選手のやる気を引き出した。明確なデータ、勝ち方のパターンも示した。就任2年目の復路優勝がひとつのターニングポイント。そこから“やればできる”と選手たちが急激に意識を変えていった」

選手たちが世界を見据えて努力しているので、自分も本気で選手たちを指導している。じつは、箱根=ロードだけでなくトラック競技で世界を目指したいという選手が入ってきたり自分の奢りや甘えなどの様々な要因で、5回ほど優勝した後、一時期箱根を勝てなかった。しかし、地道に精緻に要因分析を続け自分の指導方法と自分を変えていき、選手と対話を深め情熱を持って指導にあたることで50歳代後半から再び箱根を勝てるようになった」

「若い頃は結果が出ていたこともあり、指導方法はトップダウンで選手たちはそれに従わざるを得ない状態だった。しかし、シード落ちなどもあり、選手とのコミュニケーションにおいて何が足りないのかを考え続けた。選手に問いかけをしていないことに気づき、頭ごなしをやめて自分から問いかけ始めた。寮に作ったサウナで話したりして心を掴むようにした」

「選手に言いたいのは、勇気を出して一歩踏み出し、変わろう、やろうとしないと自らは変わらないということ。何をするにも一歩踏み出す勇気を持ち、それを継続すること。ちょっとしたことでもいい。小さな変化を積み重ねれば、最終的には大きな変化につながる」

「箱根駅伝での声かけについては、若い頃は“檄を飛ばす”感覚だった。最近は選手たちの性格や気持ち、体調までを推し量って、選手によって変えている。例えば今年の箱根で体調が完全でなかった田沢選手には、ここで踏ん張れ!といった檄ではなく『お前を信じている。ここまで来たのはさすがだ』とマイクで呼びかけた。若い頃は全体をまず見ていたが、一人ひとりを見ながら全体を把握する指導法に変わってきた」

「選手たちを幸せにしたい。駒澤の4年間に満足して卒業していってほしい、人のために、という気持ちが指導の根底にある。自分が本気で、夢中になって指導していることが学生に伝われば、学生もそれに応えてくれる。『情熱に優る能力なし』という思いが今の自分を作ってくれたように思う」

「高校時代に実績のない選手も伸びる“育成の駒澤”ブランドを作るよう努力してきた。勧誘・スカウトにあたっては、本当に駒澤で選手生活を送りたいのかどうか、個性があるかどうかも見る。選手たちに個性があり、それを伸ばすから興味を持ってもらえる面白い集団になる。現在の部内は1年から4年まで平等で、掃除も全員でやる。そうしたことでよい選手が入ってくるようになり、現在の常勝軍団ができている」

「今後は大学チームは現在の藤田監督に任せ、視野を広げ勉強を続け進化して世界を目指す、世界記録を目指す選手を指導していきたい。私は今も毎朝選手を見た後に、30~40分走りウェイトトレーニングをしている。仕事も同様だと思うが、何か一つ自分で決めて継続すると次につながり、次の大事な仕事に思い切って取り組めるようになると思う」

2023年6月27日(火) オンラインLIVE配信

source : 文藝春秋 メディア事業局

トップページ

トップページ 後で読む・閲覧履歴

後で読む・閲覧履歴 マイページ

マイページ