インボイス制度、電子帳簿保存法に対応する経理業務のデジタル化は、これまでの会計処理中心の経理を経営に貢献できる経理「戦略経理」に変革するきっかけになることが期待される。オンラインカンファレンス「実践『戦略経理』」では、経理・会計業務の専門家らが、経営陣の意思決定を支える客観的情報の提供という、これからの経理が目指すべき姿を提唱し、それに取り組む余力を生み出すためのデジタルツール活用について考察した。

基調講演1

会計と経営戦略をつなぐ会計参謀とは

~デジタル、AI時代の未来を切り拓く、経理財務部門への期待と課題~

立命館大学ビジネススクール教授

公認会計士

谷口 学氏

1998年神戸大学大学院経営学研究科博士前期課程修了。97年太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所。監査業務、株式公開支援、財務デューデリジェンスなどの業務に従事。2003年三洋電機入社、本社戦略部で戦略立案業務、再生計画の策定、M&A業務、資金調達等に従事。14年損害保険ジャパン顧問。17~21年と23年に立命館大学大学院経営管理研究科教授、21年京都新聞ホールディングス常務取締役を歴任。現在は法定監査のほか、コンサルティング業務などを行う、著書に「会計参謀―会計を戦略に活用する」(中央経済社)。

バックオフィス業務は付加価値を生まない。そんなイメージが、J-SOX(内部統制報告制度)法以降の業務標準化・定型化によって定着してきた。しかし、「流れは変わりつつある」と公認会計士で立命館大学ビジネススクールの実務家教員も務める谷口学氏は語る。

デジタル化された経理に期待される新たな役割

潮目が変わるきっかけは今年10月のインボイス制度開始、24年1月の電子帳簿保存法の実質スタートという2つの制度変更だ。これらに対応する会計システムは、最新テクノロジーも取り込んで急速に進化している。AIが実装されたことで、請求書など証憑書類の自動読み取り精度が向上、自動仕訳も高度化して、経理業務の自動化が進むと予想される。

そうなれば従来型の経理業務における人の役割は大幅に減り、承認やイレギュラー対応くらいになるかもしれない。谷口氏は「定型的処理が中心の経理業務から、企業価値向上に資する創造的業務へ転換が進む。経理人材に求められるスキルも経理・財務会計から、経営に有効な会計情報を提供する管理会計へシフトする」と予想する。

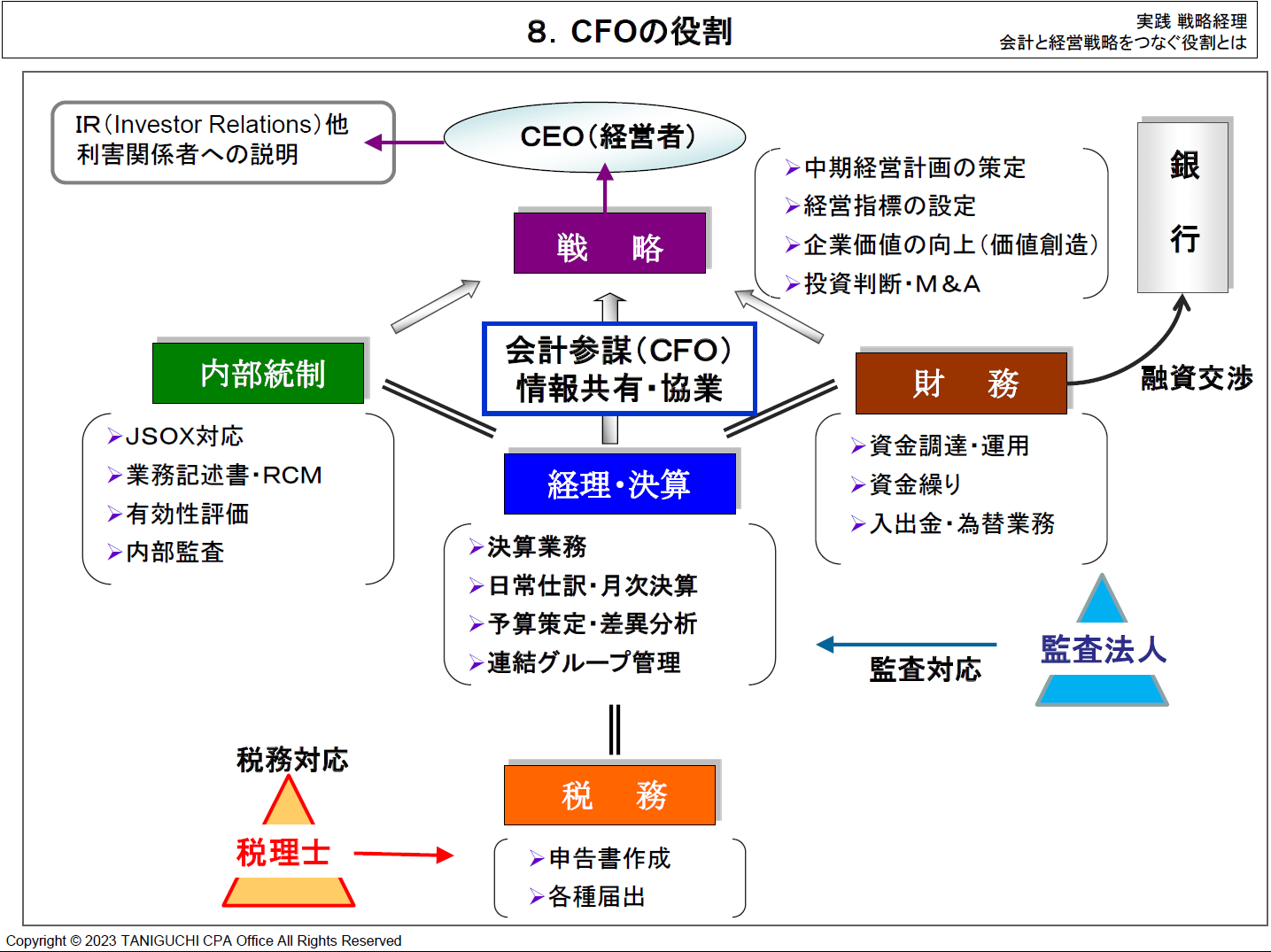

この新しい経理業務の中心を担うのが「会計参謀(CFO)」としての経理財務担当だ。その業務は、従来の財務会計から、予算と実績の差異分析、投資に関する経営の意思決定を支える判断材料の提供など管理会計における役割の重要性が増し、さらに中期経営計画のコミットメント(必達目標)策定など戦略業務も含まれる。戦略業務では、市場動向や競合ポジションなど非会計的情報も含む総合的知見が求められる。

客観性や普遍性を備えた会計の数字は、社外の人々と意思疎通する上での共通基盤だ。明確な数値目標を定め、経営管理体制を構築して継続的に数値をモニタリングすることが、株主ら社外ステークホルダーの納得させるために必要となる。

逆に、会計的思考が欠如すると、経営計画は企業理念や外部経営環境の説明に終始してしまい、数値・指標があいまいになって社外とのコミュニケーション不全を引き起こす。また、客観的データに基づかない経営判断は、固定資産やのれんの減損などによる企業価値低下につながる。

「会計的思考を重視する会社と、会計リテラシーの欠如した会社とでは中長期的に経営能力に大きな差が生じるのは明らかだ」(谷口氏)

また、製造部門の製造効率のように、会社全体の売上・利益などの会計的目標への影響を算定することが難しい指標もある。しかし、算定できないままでは、目標未達の場合の原因分析もできないので、会社の到達目標と、各部門のKPIとの相関分析を深められるDXも必要になる。

経理以外にも幅広い業務経験を

経理財務担当人材の育成について谷口氏は、経理・決算業務を一通り理解したら、財務部門で金融機関との融資交渉に従事させ、その後に戦略立案に従事させるというキャリアパスを提示する。「経理・財務両面の知見を有して会計的数値を理解でき、金融機関との交渉などを通じて外部の視点も学んだ人材を戦略立案に関与させる。これにより戦略の質は高まるはずだとした谷口氏は「会計参謀としてのCFO人材はこれからの企業経営に欠かせない存在になる」と強調した。

基調講演2

経理と経営戦略がつながらない―戦略経理を阻害する要因とは

流創株式会社代表取締役

経営コンサルタント、作家

前田 康二郎氏

エイベックス(株)など数社で管理業務全般に従事し、(株)サニーサイドアップでは経理部長としてIPO(新規上場)を達成。その後、中国・深圳での駐在業務を経て独立。現在は、社内体制強化を中心としたコンサルティングのほか、講演、執筆活動なども行っている。著書に「伸びる会社の経理が大切にしたい50の習慣」(日本経済新聞出版)、「経営を強くする戦略経理」(共著・日本能率協会マネジメントセンター)ほか多数。

経理部門は毎月の経費精算や請求書処理などを通じて、役職に関係なくすべての部署と定期的にコミュニケーションするという特徴を持っている。「だから経理には数字データだけでなく社内の口コミ情報といったものも集まる」とコンサルタントの前田康二郎氏は、会社員時代の経験を振り返る。「戦略経理」は、そうした経理に集まるさまざまな情報、そして経理人材を戦略的に経営に活用することを指す。

経営戦略・施策に経理の視点を

経理と経営戦略が連動すれば、経営陣が情緒的に立案してしまった戦略や無謀な施策を、客観的な数字で検証して問題点の修正・改善につなげることができる。

「経営者は営業など現場の出身が多く、バックヤード出身は少ない。経理などの視点を意識的に経営に取り入れることで、バランスのとれた戦略立案が可能になる」(前田氏)

たとえば、経費一律10%削減という施策は「経営と経理のコミュニケーションがとれていればありえない」という。経費の中には営業社員の電車・タクシー代のように、削減が売上減少に直結しかねないものがあることを経理は理解している。あえて削減を実行するなら、経理部門が経費を分析し、売上に影響の少ない科目や、経費使いが荒い部署などを特定し、多くの社員が納得できる形にする必要がある。

だが、経理と経営の連動はうまくいっているとは言い難い。両者の連動を阻害しているのは、経理に対する投資不足と、経理の役割に対する理解不足だ。経営陣は経理の役割を経費や決算などの日次処理に限定してとらえがちで、経理側も日次業務に追われ、戦略経理、経営への貢献といった可能性に考えが及ばない現状がある。

経理の可能性を広げる取り組み

経理部門への投資不足については、デジタル投資を加速する必要がある。経営陣の目には、経理部門は売上に直結しないコストセンターと映り、積極的な投資対象になりにくい。しかし、経理には、経営の判断材料となる数字の正しさを担保するという重要な機能がある。デジタル投資で日次処理の負担を軽減できれば、チェック作業を拡充して不正を防止し、会計数字の信頼性を高められる。さらに分析能力を強化すれば経営や利益に貢献できる。「少数精鋭の経理社員+デジタルツール」の体制を構築することで、経理部門は、その活動の幅を広げられる。

たとえば、計数が苦手な現場社員への支援や、戦略や新規事業の数字面での検証、さらに新規事業立案も考えられる。経費分析で販促イベントの外注費用が多いという課題を発見し、内製化のためにイベント開催が可能な店舗を運営するなど「経費から逆算した経理ならではの発想で新規事業を提案できるはずだ」(前田氏)

経理と経営の相互理解の促進については、具体的な方法として「経理と経営が自分の役割の本質が書かれていると思う書籍を互いに交換する」ことを前田氏は推奨する。ウェブ記事や動画でなく書籍なのは、物事の本質を理解するには一定以上の情報量が必要になるためだ。「できるところから変革し、従来の経理に対する見方を変えてほしい」と訴えた。

Q&A

Q&Aでは谷口氏、前田氏が視聴者からの質問に回答した。

経営層に戦略経理への理解を促す方策について谷口氏は、市場から資本収益性向上の要請を受けている経営陣は、数値目標を盛り込んだ経営計画により「会計的思考の重要性を自然と認識する」と見通しを示した。

経理DXに抵抗するシニア社員らへの対応を問われた前田氏は、デジタル化反対の正体は省人化による人員削減への不安だと指摘。DXによる人員削減はしないことを明確にし、デジタル化される日次業務に代わる仕事としてデータ分析などを実際にやってもらうことを勧めた。

経理と現場の良好な関係性のために

良い経理になるにはどうしたらいいか――。現場に対して良い経理であることが大事とした前田氏は、経理が絡む現場の手間や悩みをソフトウェアなどで解決して楽にすることを提案。「それが結果として経理の評価を高め、経理自身の仕事も楽にする」と答えた。逆に締日の都合で請求書提出などを強く催促すると、現場から敬遠されてしまう。「経理の都合を押しつけず、現場と協力的な関係を築くべきだ」と語った。

経理人材を確保するには

経理部門は希望者の減少、人材不足も大きな課題になっている。「若い世代にはマーケティングなど横文字表記の部署の方が受けが良いのは事実」とした前田氏は、経理と親和性があり若者にも人気の高いデータサイエンティスト業務を取り込んだり、経理を戦略部門内の一部署としたりして将来性をアピールすることも一案だとした。

市場からの要請で、経理や財務戦略ができる人材へのニーズは高まっているとした谷口氏は「経理のキャリアを魅力的にするには戦略領域など幅広い業務を経験させることが大切だ」と強調。経理社員に中期経営計画策定に参画させて未来を考える時間を持ってもらうことを勧めた。

2023年6月28日(水)オンラインLIVE配信

source : 文藝春秋 メディア事業局

トップページ

トップページ 後で読む・閲覧履歴

後で読む・閲覧履歴 マイページ

マイページ