■企画趣旨

国語辞典などを手がける出版社・三省堂が発表した今後辞書にのってもおかしくない言葉を選ぶ「今年の新語 2022」の大賞に「タイパ」が選ばれました。

「タイムパフォーマンス」の略語として時間効率を意味するタイパはなぜ今流行しているのでしょうか。

費用対効果の意味で使われる「コスパ」と同様に、短い時間で最大の成果を生み出すことに価値を感じる「タイパ」は、趣味や消費だけではなく、ビジネスおいても意識する人が増えています。また、コロナ禍を経験し、対面よりもオンライン、会議室ではなくリモートでといった社会活動の変化も重なり、経営者は「ヒト・モノ・カネ・情報」とならび重要な経営資源である「時間」の価値を最大化し、「生産性向上」「利益率向上」を加速させる動きも出てきています。

そこで文藝春秋では、2021年に好評を博した「タイムパフォーマンス経営」の2023年版を企画しました。ビジネスにおける生産性・利益率向上の再発明を「タイパ」の視点からひも解き、デジタルツールの活用、チームマネジメント、プロダクトライフサイクル、コミュニケーションのあり方などについて幅広く考察した。

■基調講演

働き方と健康・生産性との関係

~ 多様な働き方社会実現のために必要なこと ~

早稲田大学

教育・総合科学学術院 教授

黒田 祥子氏

慶應義塾大学経済学部卒、博士(慶應義塾大学)。日本銀行入行、金融研究所にて経済分析を担当。一橋大学経済研究所准教授、東京大学社会科学研究所准教授を経て、2011年4月より早稲田大学 教育・総合科学学術院准教授、14年4月より現職。労働経済学や応用ミクロ経済学の見地から労働時間や余暇、生産性、働き方と健康の研究等を行う。厚生労働省「労働政策審議会」「社会保障審議会」などの委員、経済産業研究所ファカルティフェローなど。

働き方改革がスタートした2016年以降、週60時間以上の超長時間労働者の比率は徐々に減少してきた。特に、企業規模が大きいほど、労働基準法改正(19年)以前から長時間労働を是正する方向にある。例えば大企業では週60時間以上の超長時間労働者の割合は2016年時点で13%程度だったが、5年後の2020年には8%台まで減少した。

ただし、長時間労働者の割合はコロナ禍があった20年以降はほとんど変化していない。大企業の週60時間以上労働者の割合は8%台、週49-50時間の労働者は20%程度で、推移している。中小企業も傾向は同じだ。労基法改正によって設けられた時間外労働規制の上限に張り付いている状況とも解釈が可能である。

◎働き方改革は必要なのか

約2000人のホワイトカラー正社員を4年間追跡調査した分析では、労働時間が週50時間を超えるとメンタルヘルス(以下、MH)は悪くなり、特に週60時間を超えると顕著に悪化することがわかった。一方、仕事の満足度は逆に週50-55時間の層を境に上昇傾向となることも明らかとなった。つまり、仕事満足度とMHとは軌を一にしない。超長時間労働をしていると高揚し満足感は高くなるかもしれないが、同時にMHは毀損している可能性もある。企業は、従業員の仕事の満足度が高いからといって必ずしもMHが良いわけではない、という点に注意すべきだ。過度な長時間労働はMHを毀損するのである。

では労働時間と生産性の関係性はどうか。海外の研究では、週あたりの労働時間が50時間を超えると、限界生産性(追加で1時間働いた場合にどれだけ生産できるか)が低下することを示したものがある。この研究では、休日出勤をした翌週は、限界生産性低下のタイミングが更に早くなることも示されている。身体と心の体力にはやはり限界がある。1日あたりの休息と1週間あたりの休息、両方とも大切なのだ。

MHが悪化している社員が多い企業の生産性と企業業績との関係はどうだろう。約400社の民間企業を調査した結果、04年から07年にかけてMH休職者比率が上昇した企業はそうではなかった企業に比べ、その後の売上高利益率が低くなる傾向があった。これは、普通に働いているようにみえる従業員の中にも隠れたMH毀損者が存在すること、そうした企業の労働者は十分に生産性を発揮できていないことを示唆している。

一方、従業員のMHが良いと生産性にはどのような影響があるのか。ある百貨店の従業員のワークエンゲイジメント(=WE/ポジティブメンタルヘルス、仕事に向き合う姿勢)を調査した研究では、従業員のWEが高いと売り場の売上高が高くなることが判明。ただし、売り場のWEの平均値が高くても従業員間のWEのばらつきが大きいと、売上高は低下してしまう。一部の人が高いエンゲイジメントで働いているために職場のWE平均値が高くなるだけではNGで、従業員間の温度差が少なく全員がいきいきと働いていることがチーム生産の職場では重要である。

従来は、一人当たりの付加価値総額を高めるためにインプット(人×時間×賃金などの投入量)を下げる、という発想だった。しかし、今後は健康でいきいきと能力を発揮できる環境を整備することで「人」を通じて付加価値総額を高めるという発想を持つべきだ。人に対するリスキリングなどの「教育資本投資」、そして、限られた時間の中で生産性を最大化するために心身の健康を向上させるための「健康資本投資」が重要である 。

◎新しい働き方について

長時間労働の是正が少しずつ進む中でのコロナ禍における働き方の変化としては、テレワークの急速な普及、副業・兼業やギグワークの普及、が挙げられる。日本に限らず、海外でもコロナ収束後も在宅勤務の継続を希望する労働者は多い。日本ではオフィス回帰の動きがあるが、世界的には今後在宅勤務という新しい働き方が定着していく可能性が予想される。

ちなみに、日本の製造業上場企業4社の従業員を対象とした在宅勤務調査ではMH改善、ワークエンゲイジメントの改善、ストレスの軽減に効果があるという結果が得られた。在宅勤務における生産性の低下は、主としてインフラ・ハード面の未整備が原因である。

新しい働き方が普及する中での新たな課題としては、人材育成とエンゲイジメント、チームワークへの影響などがある。同じ空間内で働く上司や先輩の仕事ぶりを観察することで学んできたOJTによる人材育成をどのように変えていくべきか。異なる時間と空間で働く労働者のエンゲイジメントの向上は今後の重要テーマ。チーム内の心理の伝播がこれまでとは異なる可能性もある。

また、新しい働き方の普及により、従来とは別の要因での心身の不調(仕事と生活の境界が曖昧に、睡眠時間の乱れ)も指摘されている。今後、在宅勤務や副業・兼業やギグワークが定着すれば、企業が出社から退社までの時間を管理することで労働時間を厳格に管理することは難しくなる。働き方の多様化により、企業主導の健康管理には限界も生じてきている。例えば、スリープテックやフェムテックなどのIT活用による健康管理は課題解決のひとつの選択肢だろう。

◎まとめ

☑長時間労働

・過度な長時間労働は心身の悪化、生産性の低下をもたらす可能性がある。

・ただし、働いている本人は気づかないこともある。

☑コロナ禍で急速に普及した新しい働き方

・国内外ともに労働者の多くが肯定的に捉えている。就業の空間や時間帯を自由に決めることができる働き方は、心身の健康アップにつながる。

・労働者のwellbeingを考え、多様な働き方を取り入れながら、新たな健康管理のあり方を模索していく必要がある。厳密な時間管理による従来の方法では、健康確保が難しい時代になっている。中長期的には、自己管理が中心の時代にシフトして行かざるを得ないことを想定。

・企業や政府は、セルフケアの手助けを。情報技術を利用した健康管理も一案。手助けは「やりっぱなし」にせず、データを用いた検証でPDCAを回していく必要がある。

■課題解決講演(1)

大規模言語モデル(LLM)から始まる、AI経営革命

- AIに置き換わる経営企画実務と残り続ける価値 -

株式会社ログラス

マーケティング部 Partner Alliance責任者

高野 光平氏

技術革新による衝撃は各領域において多大な影響を及ぼしており、AIがCFO・経営企画をDXのリーダーに変える。そんな世界が今まさに目の前で現実となりつつあります。GPT-4の登場によって何が変わったか?世界はどう進化するか?本セッションでは、経営企画において、実際にどんな業務が置き換え可能となるのか、残り続ける価値や今後も求められ続ける本質的な価値は何なのかを具体的な実例解説を交えながらお伝えいたします。

GPT(Generative Pre-trained Transformer)とは、米国の企業OpenAIが開発したAIモデル。大規模言語モデル(LLM※)や自然言語処理を用いたテキスト生成が可能で、大規模なデータセットを利用した事前学習により、高品質な文章を生成し、質問応答や要約など多様なタスクに対応する。最近では、GPT-3を組み込んだチャットサービス「ChatGPT」が話題になっている。

※LLM=Large Language Models。大量のテキストデータを使ってトレーニングされた自然言語処理のモデル

GPTで描かれる未来としては、例えば「自ら文書を作る」から「作られたものをレビューする」へ/膨大な文章から「探す」という行動からの解放/デジタルツールの使い方や手続きを知ることなく、GPTを介して実行可能に/実現プロセスを意識することなく、GPTが目的を達成できる、が挙げられる。

◎実際にCFO・経営企画がGPTによる経営管理業務を体験するとどうなるか?

MagicSlides APPで資料作成を自動化する、ChatGPTで会議アジェンダを作成して内容を詰める、といったことがすでにAI、GPTにより可能になっている。CFO・経営企画の実務として「ChatGPTで簡易DCF※モデルを回す」という、情報の集約・出力も可能だ(以上3テーマとも映像デモンストレーションあり)。

※DCF(Discounted Cash Flow)法=企業価値評価法の一つで、投資を合理的に行うために現在の投資金額に対し将来どのくらいお金が戻ってくるかを予想して比較する方法。

追加条件・指示を受け入れ、前提条件とは異なる情報も読み取ってまとめるところまでGPTはやってくれる。人の手によるレビューを含め正確性を担保する必要はあるが、簡便性含め実務に活用できる水準まで来ているというイメージを持っていただけるのではないだろうか。

先述した未来の一つである「デジタルツールの使い方や手続きを知ることなく、GPTを介して実行可能に」が既に実現している。デジタルツールと自然言語コミュニケーション、その関係性について、企業価値を向上する経営管理クラウド「Loglass」と自然言語で対話し、希望する任意のデータを出力するデモンストレーションを紹介する(映像あり)。

昨今の経営データの大半は未だにExcel等の表計算ソフトデータを転記・加工しており、非常にアナログ的な手間と時間がかかる。例えば経営陣が数値を見るまで10営業日かかり、約75%が経営分析結果の報告まで8営業日以上かけているという調査結果がある。

Loglass経営管理は会計ソフトの実績データ・表計算ソフトの計画データを全て一元管理し、見やすく分かりやすいレポートを提供することができる。予算策定―予実管理―見込更新―管理会計というフローを効率的に仕組み化し、柔軟に“次の一手”を打ち出せる機動力を届ける(映像デモあり)。

以下はLoglass経営管理が提供する3つの価値。

・正確で網羅的な経営情報へ誰でも、いつでもアクセスできる世界に

・次元が異なる複数の情報を一つの画面で示唆に富んだ分析を導く直感的UXを

・リアルタイムにアウトプットを表現。環境変化に即応可能な動的議論を可能に

AIや自然言語処理コミュニケーションを自らの業務に活かすと共に、デジタルツール導入においても最新技術を積極的に取り入れているLoglass経営管理のような新しいソリューションに注目いただきたい。経験を積み自社を深く理解しているCFO・経営企画部門の方こそ、こうしたツールを存分に活用できるし、人材としての市場価値も高まる。最後の1ピースである、経営管理領域のDXを推進することで、経営の意思決定速度を向上させるお手伝いをさせていただければ幸いだ。

■特別講演(1)

人生で最も大切なのは時間だ

~ インプットとアウトプットの好循環で創り出す神・時間術 ~

精神科医、作家

樺沢 紫苑氏

1965年、札幌生まれ。札幌医科大学医学部卒。2004年から米国シカゴのイリノイ大学精神科に3年間留学。帰国後、樺沢心理学研究所を設立。「情報発信によるメンタル疾患の予防」をビジョンとし、YouTube(44万人)、メルマガ(12万人)など累計80万フォロワーに情報発信をしている。YouTubeは、2014年から毎日更新、累計5千本以上の動画がアップロードされている。

仕事、お金、健康、つながり、承認、幸福……。大切なものは多々あるが、人生で最も大切なものは「時間」だと考える。時間さえあれば、時間をそれらに投資して全てを得ることができる。2022年の新語大賞は「タイパ」つまりタイムパフォーマンス、かけた時間に対する効果(満足度)であった。時間の使い方をどうするか?を考えている人は増えている。

『神・時間術』(大和書房刊)という著書に書いたが、第1原則は「集中力」を中心に時間を考える、だ。仕事量=集中力×時間。集中力を高めるとパフォーマンス(生産性)が高まり、結果として他のことを行う時間が生み出される。

第2原則は「朝」は集中力が高い 朝を上手に使う。集中力の高い朝の時間帯、とくに午前中の3時間に集中力を必要とする仕事を終わらせる。始業開始後何をするかで1日が決まる。朝の1時間は、夕方の3倍の価値がある。始業開始直後のメールチェックや午前中の会議はやってはいけない。

第3原則は「集中力」をリセットして時間を生み出す。締め切り、制限時間を決めると“ノルアドレナリン”が分泌され、集中力、記憶力、判断力、生産性のすべてが上昇する。仕事が終わらなければ残業すればいい、ではなく、19時までに必ず終わらせて帰宅する、ノー残業デイといったように制限時間を決めることが大切。

一旦落ちた集中力は、睡眠/休憩/運動により再び高め復活させたい。「忙しいので睡眠時間を削る」は良くない。6時間睡眠を2週間続けると、徹夜明けと同じ集中力=ビール500mℓを飲んだときのほろよい状態になる、という調査結果がある。パフォーマンス高く働くためには7時間以上の睡眠が必須だ。また、睡眠不足には病気や免疫力低下など、健康上のさまざまなデメリットがある。

◎休憩術/集中力を高める

休憩を取ることにより集中力は回復する。ただし、良くない休憩は、(1)疲れてから休憩(回復不能になる)(2)スマホ(視覚の酷使=休憩前より疲労が増す)(3)座りっぱなし(1時間座り続けると余命22分短縮)。脳の休息が集中力を高める。ボーッとしている時に脳は情報の整理をしているのだ。

疲れる前に休む/定期的に休憩を入れる/目を休める/立つ、歩く、運動する/コミュニケーション、雑談――これが良い休憩の方法だ。こまめに休憩がとりづらい社会人なら最低90分毎に休憩を取りたい。また、仮眠も効果がある。状況に応じて1分~30分の間で仮眠を取りたい(それより長時間は集中力向上には逆効果)。

朝起きて1時間以内に5~15分、太陽の光を浴びながら散歩するとセロトニンが分泌され、集中力が増す。午後~夕方の運動によるリセットも効果的だ。運動は集中力、記憶力、学習能力、実行機能が上がり、ストレス解消にもなる。

◎どちらが優秀?/時間の使い方

サラリーマンの多くは、6時間の仕事を就業時間である8時間かけて行う。優秀な経営者やフリーランスは、6時間の仕事を5時間で終わらせて他の仕事を行い20%収入をアップさせる。時間希釈型の思考・行動の人は成長しないが、時間濃縮型の人は集中力、生産性が爆上がりしスキルも上がる。自由時間を自己投資にあて成長しさらに優秀な人材となり、転職にも成功する。

AI時代には「アウトプット仕事」が大切だ。キーワードは、能動的/自発的/自主性・主体性/クリエイティビティ(創造性)など。受動的、やらされ感などがある「インプット仕事」主体の時間希釈型発想から、アウトプット仕事を実行する時間濃縮型の発想に切り替えなくてはならない。究極の成長(成功)法則はインプット⇒アウトプット⇒フィードバックのサイクルをきちんと回すこと。これにより生産性も高まり人材育成も進む。

■課題解決講演(2)

経営戦略の鍵!ERP活用で企業パフォーマンス革命

株式会社システムインテグレータ

ERP事業部 営業部 マネージャー

興津 敦氏

2002年10月システムインテグレータ入社。ECサイト構築パッケージ「SI WebShopping」をはじめとする自社パッケージの新規営業を担当。04年のGRANDITリリース後よりGRANDITの営業に従事し、これまで100社を超える企業にGRANDITを提案。製造業、商社卸売業、サービス業、IT企業、設備工事業など幅広い業種の顧客にGRANDITを導入。2023年より本社、大阪の営業チームマネージャーを担当。

私たちの暮らしの「タイムパフォーマンス」を考える。ITにより、コミュニケーションや情報収集が迅速化かつ効率化し、24時間いつでもどこでも情報収集ができるようになり、時間の節約と労力の大幅な削減が実現した。これらを企業的に置き換えると、

・雑務作業を効率化することで負荷を軽減し、コア業務へ注力

・場所にとらわれずに作業を行うことでの時間短縮

・情報を一元管理することでのデータ集約・分析の迅速化

が実現できるようになっている。

企業がタイムパフォーマンスを向上させ、本来時間をかけるべき営業活動や決算業務などに割く時間を十分に取るには、ノンコア業務を減らしコア業務に集中する必要がある。「時間を与えるソフトウェアを創り続ける」というミッションを掲げるシステムインテグレータは、(1)業務プロセス標準化 (2)データ統合で経営意志決定のスピード化 (3)クラウド利用で柔軟なシステム設計、を推奨・支援する。

(1) 業務プロセス標準化

「GRANDIT」などのERP※を活用することで、バックオフィス業務などの業務プロセス標準化が可能になり、データの正確性を確保したまま無駄な作業の削減ができる。例えば、一度入力したデータは後続の業務にそのまま活用され、二重・三重入力する必要はない。伝票承認処理も電子化されるため、承認作業の効率化やヒューマンエラーの削減が可能になる。

※ERP=Enterprise Resources Planning 統合基幹業務システム、基幹系情報システム

(2) 経営意志決定のスピード化

ERP導入で企業のデータ情報を一元管理し、必要な情報を必要なタイミングで取り出せるようになる。データは原則リアルタイムで集約されるため最新のデータを利活用することができ、現場、管理職、経営層などの階層ごとに必要なデータを集計し分析することが可能になる。例えば経営層は、各事業部の売上達成率や製品の売れ行きなどの情報を抽出することで、経営判断の材料として活用できる。

(3) クラウド利用で柔軟なシステム設計

主軸基盤となるERPは「GRANDIT miraimil」を使用し、適材適所で使いたいソフトやアプリケーション(SFA、経費申請、勤怠管理など)はその他のクラウドサービスを利用することで、柔軟なシステム基盤を構築できる。クラウドサービスであれば短時間・低コストでの導入が可能となり、新機能が随時更新・提供されるため、情報システム担当者はシステムメンテナンス負荷から解放される。また、カスタマイズをせず標準導入することでシステム変更や拡張も容易になり、事業展開や拡大に合わせたシステム設計が可能となる。

以上、ERP導入・活用による(1)~(3)の実現で、企業はタイムパフォーマンスを格段に向上させることができる。時間を奪うのではなく、時間を与えることができるようになる。

■課題解決講演(3)

生産性・利益率をむしばむミスコミュニケーション

~ あなたの職場、むしばまれていませんか? ~

株式会社ラーニングエージェンシー

取締役

田中 敏志氏

事業会社を経てラーニングエージェンシー(旧トーマツ イノベーション)に入社。公開講座や企業内研修等、年間150回以上の研修を実施。経営企画、サービス企画・開発の責任者を担当。研修講師として、幹部研修・管理職研修を中心に年間150回以上、累計1000回以上実施、豊富な実績から来る企業に適した事例は好評を博す。また、人材育成アドバイザリーとして、保険、通信、製造、商社、IT、サービス業など幅広い分野において人材育成の制度構築、アドバイザリー、講師実施と一貫したサービスを実施。約200社の実績を有する。

「人と組織の未来創りをイノベーションする」を社是に、組織開発と人材開発に関する様々な調査研究活動をもとにデータに基づいた最適な解決策を提供するのがラーニングエージェンシー。

組織の方針、戦略、ビジョンを正しく理解していない/依頼したことと外れた仕事をする/資料に書いてあることを正しく理解していない――職場でこんなことが起きていないだろうか、とまず問いかけたい。多くの職場でミスコミュニケーションが発生している。職場において、約9割のビジネスパーソンが「認識や理解のズレ」が発生していると回答しているのが実情だ(同社調査より)。

一人ひとりの業務効率向上だけでは、組織の生産性は改善しない。職場は様々な関係性で成り立っているため、個人の生産性を改善しても組織の生産性は変わらない。伝える側と伝えられる側の認識がしっかり合っていない限り、個人はもちろん組織としてのパフォーマンスは上がらない。もちろんDXの推進・浸透にあたっても、コミュニケーションの問題からは逃れられない。

例えばある施策を打つにあたり、マネジメント側=発信側がいかに発信をし伝達をしていくか、どうやったら伝わるか、は考慮されている場合が多い。その一方、受信側がその施策を正しく理解しているか、伝わっているかについては受信側も発信側も分かっていない場合が多い。受信側のスキルこそ根底として重要。受信側と発信側が、共通言語=目的志向/会社内での共通認識/業務への姿勢/仕事の進め方、を持つことが大切なのだ。

この課題が解決しないとタイムパフォーマンスは上がっていかない。経営者や管理職=発信側は“受信側が正しく受け取る力”をどう高めていくか、を考えなければならない。そのための取り組みや、受信側が正しく受け取っているかを確認する検証プロセスを業務の中に入れ、組織の生産性やタイムパフォーマンスを高める活動を行ってほしい。当社の調査データや支援事例を参考にしていただければ幸いだ。

■特別講演(2)

ChatGPT時代の即断即決、即実行 “ゼロ秒思考” 経営のすすめ

~ 速さはすべてを解決する ~

ブレークスルーパートナーズ株式会社 マネージングディレクター

『0秒思考』著者

赤羽 雄二氏

東京大学卒業。コマツにて、ダンプトラックの設計・開発に携わる。途中、スタンフォード大学大学院に留学し、機械工学修士を修了。その後マッキンゼーにて、14年間の在籍中にマッキンゼーソウルオフィスをゼロから立ち上げ、LGグループの世界的躍進を支えた。ブレークスルーパートナーズ(株)を共同創業し、ベンチャー経営支援、中堅・大企業の経営改革、経営幹部育成、新事業創出に取り組んでいる。コロナ前はインド、ベトナムにも3年間毎月訪問し、現地企業・ベンチャーの経営支援に取り組んだ。ブロックチェーンベンチャーに国内、ベトナム、シンガポールなどで深く関わる。東京大学、電気通信大学、早稲田大学、東京電機大学講師としても活躍。年間100回以上のセミナー、ワークショップで、ベンチャー創業支援と個人の問題把握・解決力、リーダーシップ、コミュニケーション力強化を後押ししている。下関市立大学 客員教授。

1989年には、世界の株式時価総額上位20社中14社が日本企業だった。しかし現在、世界の時価総額上位に日本企業の名はほぼない。日米製造(IT関連)大企業の競争力が決定的に変化した。日本企業の収益力が決定的に低い要因は(1)事業構造改革の遅れ (2)IT化の遅れ (3)英語力の弱さ、グローバル化の遅れ、である。(1)(2)はひとえに経営者の責任だ。

昨今求められているタイムパフォーマンス経営とは、短い時間で最大の成果を生み出す生産性・利益率向上の再発明と言われている。が、真のタイムパフォーマンス経営とは、経営者主導の、全社・全社員の即断即決、即実行だと考える。

日本企業の経営者は意志決定が遅い。経営者が決断しても、部下を慮って押し通せない。部下も上の気持ちを忖度して、動かない、動けない。結果として、過剰な会議準備、意志決定の遅れ、不採算事業の処理遅れ、IT/DX投資への決断の甘さ、新事業への取り組みの甘さ、などが生じている。

タイムパフォーマンス経営の前提条件は以下の4つである。

◎素早い経営判断~即断即決、即実行の重要性

即断即決すべき理由は、以下の6つ。(1)即断即決すると、先手を打てる (2)PDCAをより多く回せるので、成功しやすい (3)生産性が上がる、すべての仕事が速くなる (4)経営者・リーダーへの信頼度が上がる (5)部下もつられて素早く動くようになる (6)組織全体が打てば響くようになり、活気づく。

検討を深めることと、いつまでも決定を引き延ばすことは全く別だ。継続審議は多くの場合、ただの逃げ。ためらいや迷い、躊躇、逡巡にほとんど価値はなく、むしろ時間の無駄だ。情報をいくら集めてもきりがない。選択肢を整理し、相談相手を確保し、自分で最終評価して決める。即断即決をしないことによる機会損失やリスクを常に考えよ。

経営者、管理職、社員とも仕事が遅い理由は多々ある。しかし例えば、書類・資料作成をスピードアップする/メールを素早く書く、返信する/会議時間を半分以下に/スルー力をつける、といったことはどの階層の人でもできる。仕事の抜本的スピードアップを心がけたい。

また、全体観があれば、さらに加速できる。その状況を上から見下ろすことがもしできれば、優先順位もわかるし、どこに地雷があるかも見える。もっと急いでも大丈夫かどうかもわかる。フレームワーク(全体の中のどこに位置するのかわかる、グループ化できる)とオプション(どの選択肢を取るべきかわかる)に習熟し全体観を持ち、仕事を加速してほしい。

◎全社員の即断即決、即実行、即答を実現する『ゼロ秒思考』

38万部のベストセラー『ゼロ秒思考』(ダイヤモンド社刊)にも書いた即断即決、即実行、即答を実行せよ。速さはすべてを解決する。頭に浮かんだことをすべて即、書き留めるA4横置きの手書きメモで頭を整理すると頭の働きがよくなる。A4用紙に書くのは、整理しやすく、その場で並べて見ることや文字や図を素早く書くことができるからだ。

重要で判断がむずかしい課題に関しては、多面的なメモ書きが効果的だ。メモはクリップボードに挟み、多面的に(こちら側からあちら側から、中から外から、上から下から)書き、後でクリアファイルに入れて整理する。全体としてもやもやが整理でき、新しい自分としての取り組みができる。

◎ChatGPTのインパクトと活用

ChatGPTは誰もが使いこなすべき「魔法の杖」だ。「最新鋭の超音速ジェット戦闘機」「IQ300の、世界中の無料情報をすべて把握している、善悪の区別のない、倫理観とは無縁の、新入社員のスーパースーパーアシスタント」にも例えられる。今後もとてつもなく、誰の想像をも超えるスピードで発展していくだろう。未体験の方は今日すぐに使って欲しい。

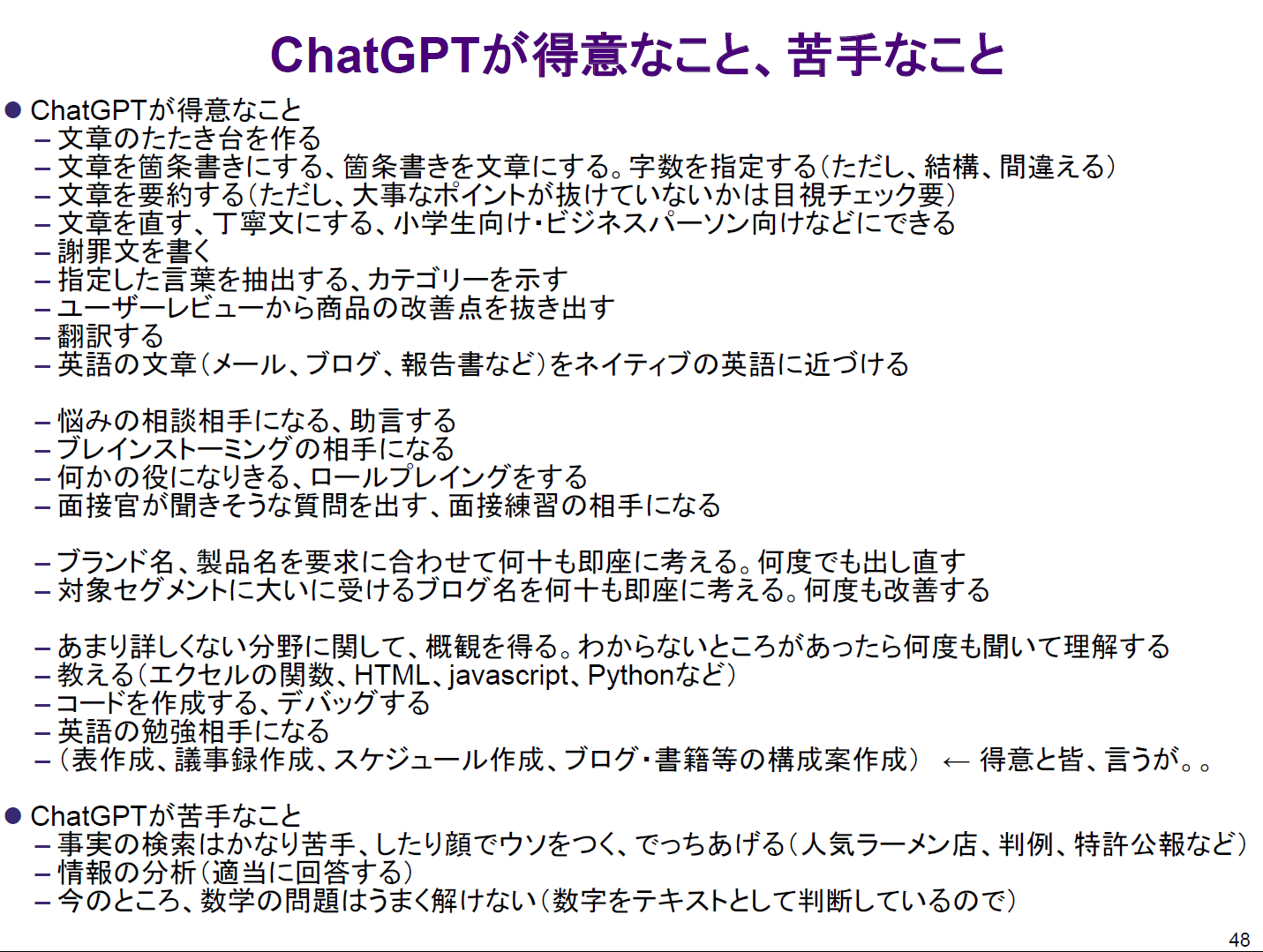

GhatGPTが得意なことは、文章のたたき台を作る、文章を箇条書きにする(箇条書きを文章にする)、悩みの相談相手になる、ブランド名や製品名を要求に合わせて何十も即座に考え何度でも出し直す、など。一方、事実の検索はかなり苦手で、したり顔でウソをついたりでっちあげたりする。情報の分析も適当に回答してくる。

ChatGPTに若干あやしい点があったとしても、使い慣れておくほうがよい。使えなければ、切り捨てられる側に入ってしまうだろう。「理解を超えるスピードでAIが発展するものだ、これは止めようがない事実だ」と理解し、積極的に波に乗っていこう。「え? またか」ではなく、「さあきた、ほいきた!」と受け止めよう。

コストダウン計画を上司に提案する前に上司の反応を探り、準備をしておきたい/新事業案を立場の違う8人で議論して多数出し、3個に絞りたい、といった質問事例にもかなりの高水準の回答をスピーディに提示してくれる。励ましの温かい言葉さえかけてくれる(回答例あり)。

ただし、パワーポイント資料作成時を含めあまりにも簡単に濫用でき、見る目がなければ一見まともなアウトプットを出してくるので非常にたちが悪い。自分の頭で考える力が全く育たなくなってしまう可能性もある。あくまで支援ツールであり、考えの幅を広げたり付加価値の低い作業をやってもらうなど「仕事のスピードと質を上げるために活用する」のが望ましい。

冒頭に掲げた「タイムパフォーマンス経営の前提条件」4つを折りにふれて反芻しつつ、最新のChatGPTを活用できる人材を社内に作って“ゼロ秒思考”経営、迅速な意志決定を実行していただきたい。

2023年6月26日(月) オンラインLIVE配信

source : 文藝春秋 メディア事業局

トップページ

トップページ 後で読む・閲覧履歴

後で読む・閲覧履歴 マイページ

マイページ