テクノロジーの進歩に加え、コロナ禍による行動制限を経験した私たちの働き方は、伝統的な労働環境にとらわれないより柔軟で多様なものへと変化しました。

とりわけ「オフィス勤務」か「リモート勤務」か、はたまた「ハイブリット勤務」かについては、個人の好みや性格、業務内容、チームのコミュニケーションスタイルなど、組織の方針によって意見が分かれており、最適な働き方を模索する動きが現在進行形で継続しています。

こうした多様な働き方への意見が交錯する中、個人や組織の目的や価値を重視して仕事を進めるパーパスドリブンな働き方で働く場所にとらわれない、組織運営で成果を上げる企業もでてきています。リーダーによる明確な目的意識の共有、自己の価値観との調和による仕事への充足感、社会とのつながりによるモチベーションの維持、他者との共感に基づくコミュニケーション、仕事を通じた自己実現をなど、組織文化そのものやマネジメントの在り方を再定義し、パーパスと個、組織がリンクする働き方を構築することが不可欠となります。

また、デジタル活用、パフォーマンスをサポートするための適切な支援策やリーダーの育成に取り組み、従業員が自らの力を最大限に発揮できるような環境づくり、お互いが信頼し、同じ目標に向かってパフォーマンスを高める組織づくりを進めていくことも並行して考えていく必要があります。

本カンファレンスでは、「パーパスドリブンで描き出す働き方の新標準」について、「オフィス、リモート、ハイブリット論争」から見えてきた働く場所の最適解、飛躍する企業の実践事例などを通じ検証した。

■基調講演(1)

オフィスか、リモートか、それともハイブリッドか?

~ 従業員にとって、企業にとっての理想の職場を

創造性と生産性の視点から考える ~

東京大学大学院経済学研究科

准教授

稲水 伸行氏

1980年 広島県生まれ。2003年 東京大学経済学部卒業。08年 東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。05年~08年日本学術振興会特別研究員(DC1)、東京大学ものづくり経営研究センター特任研究員、同特任助教、筑波大学ビジネスサイエンス系准教授を経て、16年より現職。博士(経済学)(東京大学,2008年)。企業との共同研究によるオフィス学プロジェクトを推進。

◎ABW型オフィスとクリエイティビティ/テレワークと自律性

この10年ほどの、組織のあり方・働き方の変化は非常に大きい。流動化、重複化、分散化が進み、組織=動的(ダイナミック)に変化する組織参加メンバーの結節点となった。私は「職場組織の総合科学としてのオフィス学」を研究テーマとしている。ワークスタイルやワークプレイスの設計が上手くいったところで、組織力すなわち問題解決パフォーマンス/確実性/迅速性/創造性、が生まれると考えている。

2010年代半ばから、ABW(Activity-Based Working)というオフィス形態が取り入れられ始めた。席を自由にし、アクティビティに応じたゾーン・場所を選択して働く。

ABWはクリエイティビティを上げる。生成(Generation)⇒精緻化(Elaboration)⇒擁護(Championing)⇒実行(Implementation)という各フェーズで生じるニーズに最も的確に応えられるのがABWなのだ。

社会ネットワークを考えると、例えば生成フェーズにおいては弱い紐帯(数が多い方が良い)、精緻化においては強い紐帯(数は少なくて良い)、実行にあたっては閉鎖性(ただしリーチは伴う)がそれぞれ効果的だ。ABWという形態は、行動に応じて適切な場所を選んで仕事ができるというメリットがある。

コロナ禍においてはテレワークの研究も行った。仕事に対する自律性や自己決定感は在宅勤務をすることで高まった。従業員が上司ないし会社と交渉して、在宅勤務などの特別扱いを認めてもらう「i-deals(idiosyncratic deals)」の事例も増えている。クリエイティビティの奨励や寄与には、組織・上司・仕事グループなどの社会ネットワークからのものと、自律性・自由からのものがある。

◎ハイブリッドワークと創造性

対面コミュニケーションがクリエイティビティにつながるという考えが強い企業としてアップルがある。21年6月にCEOのティム・クック氏は「実際に会って話をするときの活気、エネルギー、クリエイティビティ、コラボレーション、そして私たちが築いてきたコミュニティの感覚を失っているのは私だけではないはずだ」と述べている。ただし一部の従業員からは、(出社の強制は)柔軟に場所を選んで仕事をする権利の侵害という反発もある。

ハイブリッドワークには、スライドに示したようにプラス面とマイナス面がある。ABW的行動(多様な場所を使用)はジレンマ解消の方策のひとつになる。ABWや社外のシェアオフィス、在宅勤務を導入したある会社のコロナ禍前の事例を挙げる。

ビーコン設置とスマートフォンアプリでオフィス内での行動データを取得した。滞在時間やABW的行動(オフィス内の多様な場所を満遍なく使用しているか?)を取得し変数化した。遭遇量(オフィス内でその人と対面でどのくらいの時間合っているか?)、社会ネットワーク分析の指標も変数化。また、クリエイティビティや認知された自律性について質問紙調査も行った。

調査結果を踏まえ小括する。ハイブリッドワークのタイプ(1)。オフィスワークとテレワークの時間配分をどうするかを考える。しかし、それぞれの良さがありジレンマが発生する。オフィスワークとテレワーク時間の長短は、クリエイティビティを高めるとも、低めるとも言えない。

ハイブリッドワークのタイプ(2)。広い意味でのABW実践者は、多様な場所を使えて主体的に選べることで自律性を高めるし、対面ネットワーキングを通してクリエイティビティを高めるのでは?

◎ハイブリッドワークで生産性を高めるには

ABW型オフィスを作り、コミュニケーション・ツールを導入し、テレワーク/週休3日を導入したX社は、生産性が10年で2倍になった。ただし、トップの判断で並行してBtoC⇒BtoB⇒クラウド事業への事業転換/組織改革/働き方改革も行っている。“いつでも・どこでも”働ける環境を整備したのだ。「組織は戦略に従う」(アルフレッド・チャンドラーの言葉)。成長戦略の違いにより、組織のあり方も違ってくる。

また、X社は徹底した定量的目標管理を行い、コラボレーションの浸透も図った。成果を出せない、新しい組織のあり方・働き方に適合出来ない人は去り、成果を出さないといけないという強いプレッシャーがあったと聞く。他人に頼らないと成果を上げることができない状況が生じたのだ。

よって、他社に貢献することがめぐりめぐって自分のためになることを理解し、他者貢献によってネットワークが広がることが将来の自分のためになることを理解する必要があったという。

また、同社では行動変容からの試行錯誤・改善もなされた。現状は、コロナ禍で設立された在宅勤務制度は廃止されテレワーク勤務制度となり、生産性を上げての“週勤4日”が実践されている。X社の変革のポイントは、「組織は戦略に従う」/強烈な成果主義とコラボレーション/事後合理化能力、である。

■課題解決講演

「オフィス回帰」でもリバウンドしないバックオフィス改革

株式会社SmartHR

プロダクトマーケティングマネージャー

辻 鷹介氏

デジタル通貨を扱うベンチャー企業でカスタマーサポートのマネジメント業務を経験後、2019年にSmartHRに入社。カスタマーサクセスとして中小~大手企業のSmartHR導入支援に従事したのち、2022年からプロダクトマーケティングマネージャーとしてクラウド人事労務ソフト「SmartHR」の機能企画・開発に携わる。主に社会保険手続きの「電子申請」、従業員からの「申請」の機能を担当。

◎気をつけたい「理由なきオフィス回帰」

コロナ5類移行後、オフィスに出社する社員は増加した。企業規模を問わずリモートワークの実施率は下がり、オフィス回帰が進んでいる。出社で期待される効果としては、活発な社内コミュニケーション/チームワークによる生産性向上/帰属意識の向上、が挙げられる。

ただし、日本企業では63.1%が出社かリモートかの会社からの指示が特になかった、という調査結果がある。2023年7月のパーソル総合研究所による調査では、リモートワーク継続を求める従業員の割合は多く(※1)、明確な理由のないオフィス回帰は、組織の求心力を低下させる可能性がある。

日本生産性本部の8月の調査によると、リモートワークが制限または廃止された場合は退職、転職を検討する従業員も一定数(リモートワーカーのうちの16.4%)いる。また、そもそも経営者と従業員の間で、オフィス出社の必要性の認識にはギャップがある。オフィス回帰では、出社を基本とする理由を明確に伝えるなど、従業員に納得感を持ってもらうためのコミュニケーションが必要だ。

会社の方針や対応について十分な説明・情報提供が行われている会社では、社員の組織コミットメントが高い。また、リモートワーカーのほうが組織へのコミットメントが1.3倍高い、という意外な調査結果(※1)もある。働く場所がどこであれ、企業の対応次第で組織の求心力を保つことができるのだ。

◎コロナ5類移行で進む企業の二極化

コロナ禍で余儀なくされた職場環境の変化としては、リモートワークの普及の他、社内業務のデジタル化・DX化が挙げられる。在宅勤務への対応も兼ねて、新しいシステムを利用する企業が増加したのだ。半ば強制的にではあるが「働き方改革」と「2025年の崖問題」への対応によって社内のDXが前に進んだ。今、コロナ前に戻るか、改革をさらに推し進めるか、企業は今、重要な分岐点に立たされている。

労働人口が減少の一途を辿ることは確実だ。2030年には644万人の人出不足が発生するとの予測もある(※1)。人手不足の中でも生き残り成長し続けるためには、(1)人材の確保と、(2)組織の生産性向上が必須だ。この2つを担い企業成長の鍵を握るのはバックオフィス、中でも人事労務である。組織全体へのてこ入れができ、全社的な成果を生み出す可能性を秘めた部門である。

◎企業成長の鍵を握るバックオフィス改革

理想は、「データに基づいた課題発見/施策」を実行できる状態だ。人事データに基づく課題の発見/分析、従業員の声の収集・満足度調査/分析、適正、能力に応じた適切な人員配置を目指したい。

担当者が既存業務に忙殺されている。人事部門への投資予算が少ない、といった課題があることも多い。しかし、人事部門はコストセンターではなく、先述の(1)人材の確保 (2)組織の生産性向上を実現し、全社的な成果を生み出す可能性を秘めているプロフィットセンターである。

まずは従来の業務を効率化し、新しい取組みのための時間を捻出する。そして、人事データの蓄積・一元化を行う、最後に、人事データに基づいた課題発見/施策を実行したい。ただし、紙メインの業務はデータが散在しやすい。エクセルなどでデータ化したとしても“それを活用できるかどうか”が重要である。よって、人事労務業務のDX化による人事データの蓄積・一元管理が必要だ。

成功のポイントは、「重要度を整理して小さく始めていくこと」。重要度の高い課題から着手し成功を積み重ねていくと、社内稟議なども通りやすくなり大きな改善につながる。

人事労務DXを実現する当社の「SmartHR」は、労務管理/人事データベース/タレントマネジメントの課題を解決するツールだ。必要なデータが自然と集まる仕組みにより、「人事データをいつでも活用できる」状態をつくりだせる。

すべての人が、信頼し合い、気持ちよく働くために。Employee First.の実現のために、お役に立てれば幸いだ。

■基調講演(2)

働く場所と心理的安全性

~ チーム視点でひも解く、コミュニケーションの本質、エンゲージメントの本質 ~

早稲田大学商学学術院商学部

准教授

村瀬 俊朗氏

1997年の高校卒業後、渡米。2011年にUniversity of Central Floridaから産業組織心理学の博士号を取得。Northwestern UniversityおよびGeorgia Institute of Technologyで博士研究員(ポスドク)として就労後、シカゴにあるRoosevelt Universityで教鞭を執る。17年9月から現職。専門はリーダーシップとチームワーク研究。

◎営業(ビジネス)の生産性を上げるには

リモートワークは容易ではない。米国でも企業や経営者により考え方、方針は異なる。個人の感覚では業績は落ちていないと思っていても、月1日くらいの在宅勤務でも業績は低下する(ただし下がる割合は1.5%ほど)。また、チームメンバーの在宅率が高まるほど出社メンバーの業績が低下する(同僚の平均的出社率が50%ほどになると、そこで出社している従業員の業績は5%ほど低下する)、という海外約260社、1万人の従業員対象の調査結果がある。

その調査によると、上司視点ではチーム所属のメンバーの週の平均在宅時間が8時間以上だと、チーム業績は40%を切ってくる。リアルのコミュニケーションの利点は、五感の活用/他者の全体の表現の確認/職場全体の受動的な情報取得/空間や物質の共有/場所の移動など。リモートの利点は、会話の記録/相手の都合に影響されない情報共有/様々な人との会話/大勢への同時情報共有や配信。リアルは狭く深く、リモートは広く浅く、の可能性を持っている。

完全リモートになった場合のマイクロソフト社従業員6万人の例では、グループ内の関係が強化された一方、他チームや同僚が馴染みのない関係者との繋がりが薄くなった。タコつぼ化の促進、創造性低下の懸念が出た。なお、リモートでの会話の際は、多くの人が見られるチャンネルよりもダイレクトメッセージ(DM)で話す傾向がある。

リモートが高まることで、他者との結びつきが弱まる。結果、その対象への良好な感情や一体感が低下し、情報共有や補助、時間の投資なども低下する。要は“忘れがち”になってくる。繋がりを支える心理的要素として、同僚に質問したり情報提供を行ったりして集団の力を活かす行動や、共有認知・心理的安全性などの行動を支える見えない繋がりはやはり必要である。

◎チームワークの基盤は「共通の認知」である

脳は「モノの見方」や「やり方」を指示する。チームに関する認知モデルも同様で、作業業務では仕事の流れ/予測される状況/仕事の戦略/チームの取り巻く環境、などを。チームワークでは、情報共有/連携の量やタイミング/業務担当の負担/得意不得意などを認知する。各自が持っている台本=認知モデルを共有できるようになると、メンバーは互いの行動の予測が可能となり先読みの連携を行える。だから、成熟したチームは会話が少なくなる。

リモートワークにおける業務効率性の低下要因は、以下。(1)リモートでできない仕事が多い(2)ネット経由の意思疎通が主となり、深い話ができない(3)同僚・部下との会話不足(4)仕事に必要な設備がない(5)上司との会話不足(6)相談の困難さ、孤独・疎外感(7)ブレストの難しさ(8)気の緩み

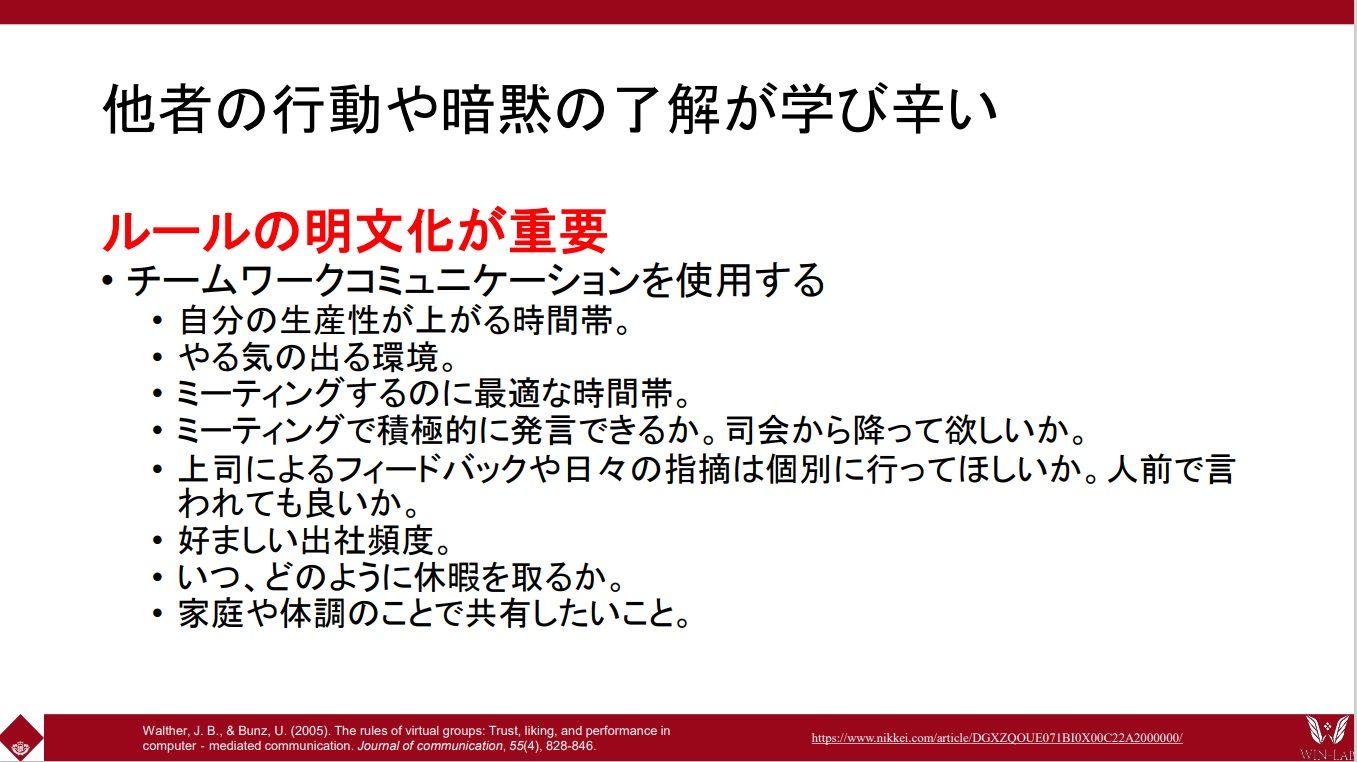

他者の行動や暗黙の了解が学び辛いので、以下のようなルールの明文化が重要だ。

チームワークはシステムであり、システム構築には、課題を洗い出し、改善するサイクルを何回転もさせることが必須だ。現状を分析し、なぜ起きたのかを把握し、強みの強化と弱みの改善を行う。共有認知と振り返り行動が大切。リモートハイブリッドでは、ミーティングや分析が趣旨ではなく、共有・分析⇒実行のサイクルにしていくことが重要だ。

共通体験は集団の基礎。会話のない共通体験でも仲間意識を生み出すことはできる。自信の内面と他者の内面が結びつくことで、他者との(職場)関係が親密となる。

効率性だけで業務やミーティングを設計してしまうことは人間の関係性構築・関係性成熟にとって必ずしもいいことではなく、スローミーティングを展開する企業も出てきた。全ての関係は、担当業務や役割の繋がりから始まる。関係性が成熟するにつれ、各自の役割を超えた繋がりとなる。成熟した関係は、助け合いや粘り強さの土壌となる。

重要な要素は「心理的安全性」だ。創造的チームの扱う問題は非常に複雑。「この発言をすると周囲に馬鹿にされる」と思わせる雰囲気は、幅広い意見の提案を押さえ込む。創造性の第一歩は、数多くの異なる観点の収集である。リモートが多くなるほど、心理的安全性は自然と低下する。

挑戦的プロジェクトは答えの模索に時間がかかり、膨大で複雑な情報の統合が必要だ。自分にはない考え方を模索し、お互いの意見を交換して相互に世界観の調整を行う。創造性の高い意志決定には、意見の衝突も必要である。

エンゲージメントとは、個人の活力、熱意、没頭の3側面で構成されるモチベーションだ。リモートワークにおいては家での仕事のやり易さも多大な影響を及ぼすし、仕事での組織からの支援が非常に重要である。なお、個人とチームのエンゲージは異なるため、チーム力を高めたいのであればチームのエンゲージメントを高めなければならない。

仕事の意義を皆で感じていて、自ら考えられる権限をそれそれが持ち、他者への影響力や自信もある。この4つが揃ったときに、「(活)力を与えるエンパワーメント」がチームとして感じられるようになる。

感情の繋がり促進には対面が有効だ。以下を、リーダーや人事担当は心したい。

・週○日ルールのみでなく、ある程度の関連性があるメンバーで合わせて出勤を行う。

・深い議論やブレストの必要な案件は、出勤して活動を共にすべき。

・共通の体験と物質的距離は関係構築に必要。場所の力を借りて会話の幅を増やす。

■ゲスト講演

アフラックが考える多様な人財の力を最大限引き出す“働き方”

アフラック生命保険株式会社

執行役員 人財マネジメント戦略担当

伊藤 道博氏

大学卒業後、1995年にアフラックに入社。支払査定部門に配属後、2002年に人事部、09年に人事課長に就任。その後、人事部門や営業部門で管理職を歴任後、19年に初代のアジャイル推進室長としてアジャイルによる全社のトランスフォーメーションを推進。20年に人事部長として人財マネジメント制度改革をリードし、22年6月より現職。特例子会社のアフラック・ハートフル・サービス株式会社の代表取締役も兼務。

アフラックは、1974年、日本で初めて「がん保険」を発売した。現在は医療保険や介護保険なども販売し、2022年度末の保有契約件数は約2,323万件。がん保険を通したお支払いは1営業日当たり11.6億円となっており、多くのお客様にお役立ていただいている。いわゆる「外資系」だが、人事に関する制度設計は、日本のビジネスや法制のもと独立している。また、保険会社の特性として、「紙」やコールセンターの入電も多い。

◎人財マネジメントに対する考え方

創業以来、「人財を大切にするコアバリュー(人財を大切にすれば、人財が効果的に業務を成し遂げる)」という考え方が脈々と受け継がれている。この考え方のもと、2021年に職務等級制度を基軸とした新人財マネジメント制度を導入した。この制度は、「社歴・年齢・性別に関係なく、意欲と能力のある人財が、自律的に働き、最大限に力を発揮しながら、主体的にキャリアを構築できる環境を実現する」ことを理念としている。

そのため、”自分を創る。未来を創る。”という人財育成プログラムのタグラインのもと、パーパスドリブンで社員の主体性を引き出すことに取り組んでいる。具体的には、職務記述書(JD)/キャリア開発計画書(CDP)/1on1/Aflac Cafe(自己啓発支援金)など、主体的なキャリア形成のためのさまざまな支援策を提供し、社員の活用を促している。

こうしたパーパスドリブンな人財マネジメントを行うために「部門型人財マネジメント」を導入した。各部門が主体となって社員一人ひとりと向き合い、キャリア開発・能力開発を強力にサポートし、人財戦略部は各部門の支援・コンサルティングを行っている。これにより、従来は人事が中央集権的に行っていた人財マネジメントは、各部門がビジネスの特性に合わせて機動的に実行するものに変わった。これは“働き方”の考え方にも反映している。

◎アフラックの“働き方”の現在地

当社は、2015年から仕事の進め方の抜本的な見直しに向けて「アフラック Work SMART」を進めている。その一環として、リモートワークは、制度・仕事・風土の各側面で「できない理由をなくす」を肝に、早くから推進していた。そのため、コロナ禍において事業継続と感染予防対策を両立する手段として、リモートワークをスムーズに活用できた。

制度面では、無駄な「制限」「ルール」を無くし、全社員に機会を付与した(フレックスタイム制度/在宅勤務手当/派遣社員にもリモートワークに必要な機器を付与)。仕事面では、「出社しないと仕事ができない」状態を打破した(ペーパレス推進/在宅コールセンター開設/オンライン申込完結システム構築)。そして風土面では、制度や仕組みが最大限効果を発揮できる環境を整備した(経営トップのコミットメント/テレワークマネジメント研修の実施/仕事や働き方に関する悩みやストレスについての相談窓口設置)。これらを含めた「アフラック Work SMART」の取組みの結果、2022年の法定外労働時間は取組み前と比べて51.5%減の7.9時間/人、年次有給休暇取得率は21%増の86%となった。

現在は、経営レベルでの議論を通じ、「戦略的なハイブリッドワーク」の方針を策定し、実践している。その特徴は大きく3つある。

(1)「目的」と「手段」を明確化 組織成果の最大化と、エンゲージメントの強化(コアバリューの伝承)の両立を目的としている。生産性や組織成果だけではなく、企業として継承していくべきコアバリューを継承できるか、という点も大切にしている。

(2)オフィスワークとリモートワークの「価値」を定義 オフィスワークの「4つの価値」として「エンゲージメント/コラボレーション/ネットワーキング/ラーニング」、リモートワークの「4つの価値」として「集中作業/情報共有/ワークライフ・マネジメント/事業継続」を、それぞれ具体的な場面とともに整理した。

(3)部門型人財マネジメントとリーダーの役割に期待 全社一律ではなく、業務特性や組織の成熟度をふまえて、営業、契約サービス、IT・デジタルなどの部門ごとに目安出社率を設定している。また、リーダーが率先してオフィスワークの「4つの価値」を実践するために、リーダーの目安出社率を部門ごとに設定している。

こうした取組みの結果、部門ごとの特性等による違いはあるが、現在の出社率は全社平均で70%程度となっている。「働き方」は時代の流れ、環境変化により変わるため、経営でモニタリングし、どうあるべきか、議論し続けることが必要である。そこで当社では定量的な情報の把握のために、出社率や人的資本に関するデータを集約したダッシュボードを整備・構築し、経営・部門がタイムリーに確認できるようにしている。

また、環境変化に柔軟かつ機動的に対応していくためには、「変化」を早めに掴むことも重要と考え、全社員に四半期毎にハイブリッドワーク関連のサーベイを行っている。これらの結果から見える傾向や課題もふまえ、経営レベルでモニタリングする態勢を構築し、今後の働き方の議論に役立てている。

2023年9月26日(火) オンラインLIVE配信

source : 文藝春秋 メディア事業局

トップページ

トップページ 後で読む・閲覧履歴

後で読む・閲覧履歴 マイページ

マイページ