『アンアン』から取材が入りましたって言われた時、すごく嬉しかったです

――いちばん嬉しかったのはどの瞬間ですか?

中島 やっぱりね、書店で並んでいたのを見た時だと思う。渋谷のブックファーストが大きいビルに入っていた頃で、編集者の人から電話があって「新刊の一番いいとこに並んでます」と言われて、もうどうしたらいいか分からないと思いながら、電話を切ってそのまま渋谷に走っていって。その時は泣きそうな気持ちだった。隣に村上龍さんの本が並んでいたんですよね。どうしてそんないいところに並べてもらえたのか、いまだに分からないです。高橋源一郎さんのオビのおかげでしょうか。

――実際、大変な評判になりましたよね。私、その時に『アンアン』のカルチャーページで中島さんに著者インタビューしたんですよね。

中島 そうなんですよ。『アンアン』、一番最初の著者インタビューです。『アンアン』から取材が入りましたって言われた時、すごく嬉しかったです。そうやって、いろいろなところで取り上げてもらって、すごく幸運だったと思います。最初の本が出たあの時を超えるような感動は、ちょっとないですね。

――私は今、最初の取材だったと聞いて光栄すぎて動揺しています……! 第2作の刊行予定については、どういう話をされたのでしょうか。

中島 とにかくはやく2冊目を、とは言われました。無名の新人の作品が話題になって、書評が出るなんてものすごくラッキーだから、忘れられないうちに2作目を出しなさいって言われて。編集者が「私の定年退職が早いか、あなたの2作目が早いか、ふたつにひとつです!」って言うんです(笑)。それでもう追い詰められた感じで、前から面白いと思っていたイザベラ・バードの旅行記があったので、それで書くことにしました。その『イトウの恋』を書いている間は辛かったですね。1作目はとにかく自分の生活を犠牲にしたりはしないで書ける時に書いていましたが、今度は急かされているから、ライター仕事も減らして書いていたので、ものすごく貧乏になってしまって。

――それは精神的にもしんどいですね。

中島 貧乏だし原稿は進まないし、書いていてもこれでいいのかどうか分からないし。その定年間近の編集者は「見せろ」と言うんですが、見せて「何これ?」と言われたらもう本が出せなくなるから、「いやもう少しだから」と言って、頑強に見せないわけですよ(笑)。そうやって書いていると、もう何に向かって進んでいるのか分からなくなっていく。100枚くらい書いてから、「駄目だわ」と思って全部捨てたりしていました。2作目を書くって、すごくしんどいですね。

――その『イトウの恋』は、『日本奥地紀行』を書いたイギリス人女性、イザベラ・バードの通訳をつとめた伊藤鶴吉がモデルです。先行作品に材をとるスタイルはあえてデビュー作にならったのですか?

中島 それはあります。1作目を読んだ方が2作目はどうだろうと思って手に取ってくださる可能性が高いと思ったので、そういうもののほうがいいと思いました。でも、スタイルは似ていても、書き方はものすごく違いましたね。『FUTON』はどこへ進んでいくかも分からないような書き方をしていたんですが、『イトウの恋』の時は、そんな書き方じゃ編集者の定年退職に間に合わないので、ある程度ゴールを決めておきました。

――間に合ったんですか。

中島 定年退職には間に合いました(笑)。

――よかった(笑)。その後、3作以降はまた作風が変わっていきますよね。

中島 そうですね。幸い『イトウの恋』もよく読んでいただけてありがたかったんですけれど、一方で、近代文学のパロディ作家だということになってきちゃったんですね。

たとえば新たに「書きなさい」と言ってきてくださる編集者の方も、「次はどの作品を下敷きにするんですか」とか、「あなたは近代文学のパロディということで出てきた人なんだから、そういうものをやらないといけない」とか言う。よく言われたのが「知的な読者向けに書いていくということを選択しなきゃいけない」みたいな助言でした。

でも、それはそれで辛いんです。そういう作家になった場合、自分はこの先何作書けるんだろうとか、私の読者はそういうものしか読まない人なのか、とか考えてしまって。

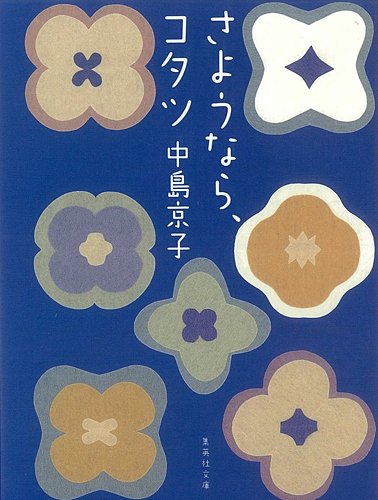

それにもうひとつ、普通の人たちの出てくる可笑しい話なら大学時代に書いたネタがいっぱいあるから、それを書きたいなというのがありました。デビューも遅いし、なんでもいいから書いたほうがいいという思いもありましたね。とにかく場を与えてもらって書く、ということができるのであれば、それをやりたかったんです。それで、2作目が出た後か同時期かに、マガジンハウスの『ウフ.』で『さようなら、コタツ』(05年刊/のち集英社文庫)の短篇を書いていったんじゃなかったかな。デビューしたての新人って、長篇の依頼はあまりないんですよね。短篇を書きませんかという話はいくつかいただいたので、投げられた球を返すようにして書いていきました。そうしたら今度は、長篇が書けないような気がしてきちゃったんです。

――『さようなら、コタツ』は日常の光景を軽妙に切り取った短篇集でしたよね。そして香港ツアーに参加した人たちが出てくる連作集『ツアー1989』(06年刊/のち集英社文庫)があり、『均ちゃんの失踪』(06年刊/のち講談社文庫)という、男の人が失踪して、彼をめぐる女3人の話があり……。

中島 『ツアー1989』は長篇ではないけれど、ある程度話が繋がっていくものなので、自分にとってあの時期に書いたものとしては、長篇に近いものがあります。『均ちゃんの失踪』は現代コメディとして書いています。そうすると、面白いよと言ってくださる方もいたんですけれど、どうしてこういうものを書くのかと怒られたりしたんですよ。あなたは近代文学のものを書かないと、せっかくついた読者が離れてしまいますよ、とか。