既存のレガシーシステムが残存することで年間最大12兆円もの経済損失が発生する可能性があると、経済産業省のDXレポートが指摘した「2025年の崖」問題。その期限まで2年を切った。しかし、日本の中堅中小企業のDXが進展したと言える状況には、まだなっていない。名古屋市の会場で開催されたカンファレンス「全社一丸で取り組む『DX』進化論」には「どこからDXに着手すべきか」、「DXの取り組みを始めたが効果が出ない」といった悩みを抱える中堅・中小を中心とする企業の情報システム担当者らが参加。DXの効果的な進め方を考えた。

■オープニングスピーチ

Dropbox Japan株式会社

代表取締役社長

梅田 成二氏

カンファレンスの参加者アンケートからは、業務効率化やコスト削減を期待して約半数が既に取り組んでいるものの、人材不足などの課題もあって「ある程度効果が出ている」のは約2割という結果が示された。

「スマートな働き方を創造する」をミッションに、オンラインのクラウドストレージサービスをはじめ、働く人の創造性・生産性の向上を支援するツールを展開するDropbox Japanの梅田成二氏は「皆さんは、どんな効果が期待できるのか、どうすれば成果を出せるのか、を模索しているところではないか。本カンファレンスでヒントをつかんでいただければ」とあいさつした。

■基調講演

真のDXが企業にもたらす変革とは

~日本企業のDXが進まない理由と成功の秘策~

名古屋国際工科専門職大学情報工学科

学科長 教授

山本 修一郎氏

企業のDX進捗状況を推進体制、企業文化など9項目で自己評価する「DX推進指標」の中小企業平均値は、いずれの項目も「一部実施」の1点前後にとどまっている。経済産業省のDXレポート取りまとめに関わってきた山本修一郎氏は「中小企業ではDXの取り組みはまだ進んでいない。今はライバルとの競争から抜け出せるチャンスだ」と語る。

DXをどのように進めるのか

DXの進め方を考える上で山本氏が注目する論文が「DXを成功に導くカギはデジタル学習曲線にある」(2022年、ディディエネ・ポネ)だ。それによると、DXは(1)効率化などを目的に旧システムを最新テクノロジーに置き換えるモダナイゼーション、(2)顧客・従業員体験の向上などをもたらす全社変革・データ標準化、(3)外部と連携したエコシステム構築など新規事業創出・ビジネスモデル変革――の3段階で進化する。

「まずモダナイゼーションによる効率化で、企業のIT投資の7~8割を占めるとされる保守運用コストを削減して本格的DXのための投資余力を生み出す必要がある」(山本氏)

経産省のDXレポートも、2018年の最初のレポートでレガシーシステムの問題を取り上げた後、20年のレポート2では企業文化変革、最新の2.2では個社のDX加速だけでなく、取引先等との企業同士の連携の必要性を取り上げた。論文もレポートも「本当のDX」には、デジタルツール導入の先にある、企業の組織文化変革や、他社・業界・産業全体との連携の重要性を指摘している。

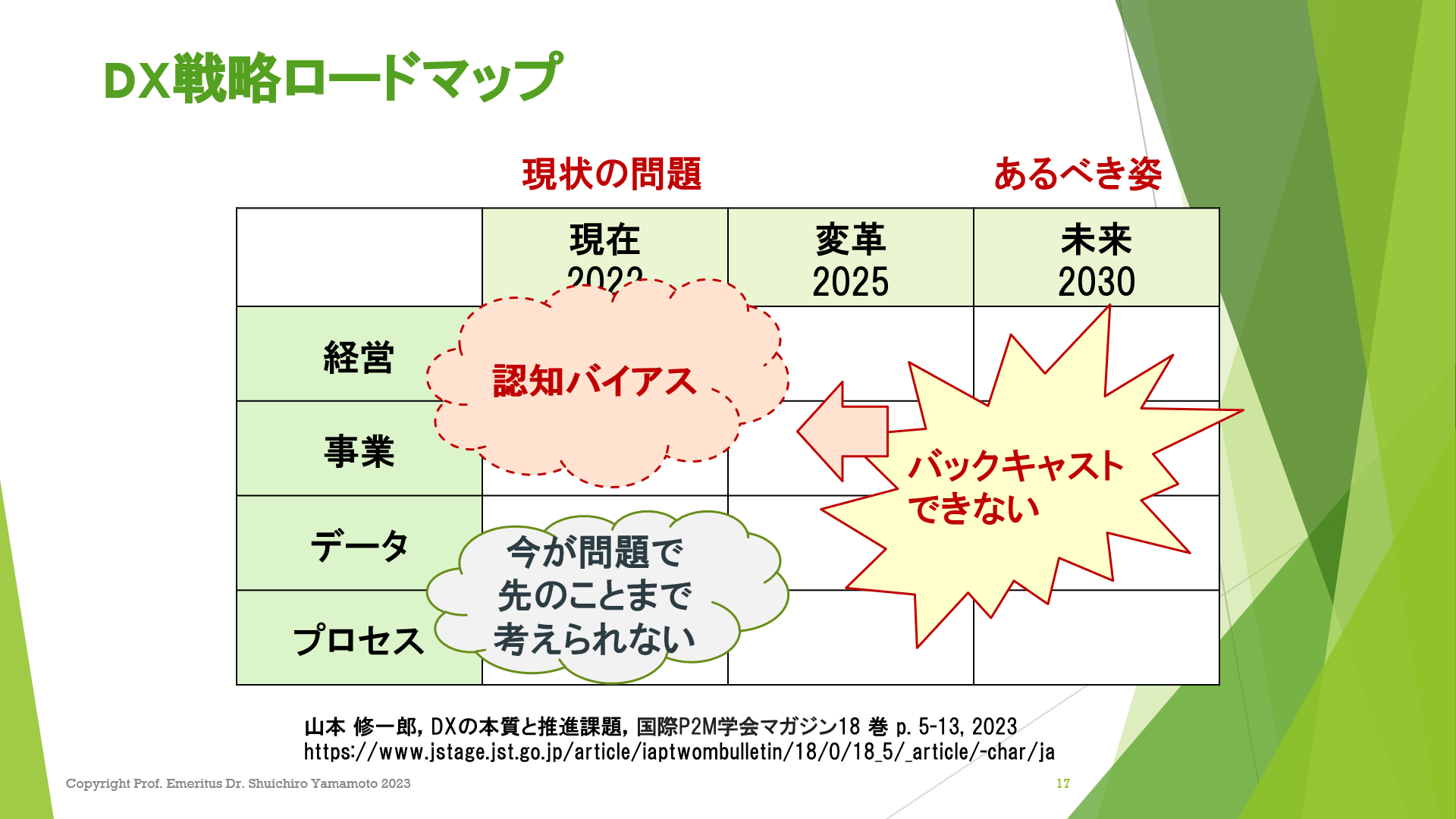

仮説検証を繰り返しDXのあるべき姿に近づく

経産省の「DX実践手引書」は、DXに取り組むにあたって、経営・ビジネス・デジタル技術に精通した「やたがらす人材」として機能するリーダーチームの整備や、アジャイル方式での推進を提唱している。大きな変革のアプローチは、あるべき未来の経営・事業・技術の姿を現状とのギャップを埋めていくバックキャスティングが有効だ。が、DXでは、その「あるべき姿」が分からないことが問題になる。

山本氏は「あるべき姿は、変化する外部環境に対応しているので、現実の延長線上の未来に向けて現状を改善すれば正解に至るという『正常化バイアス』にとらわれた考えは通用しない。仮説と検証の『外部ループ』を高速で回し、あるべき姿に漸進的に近づくことが必要」とアジャイルなDX推進を解説する。

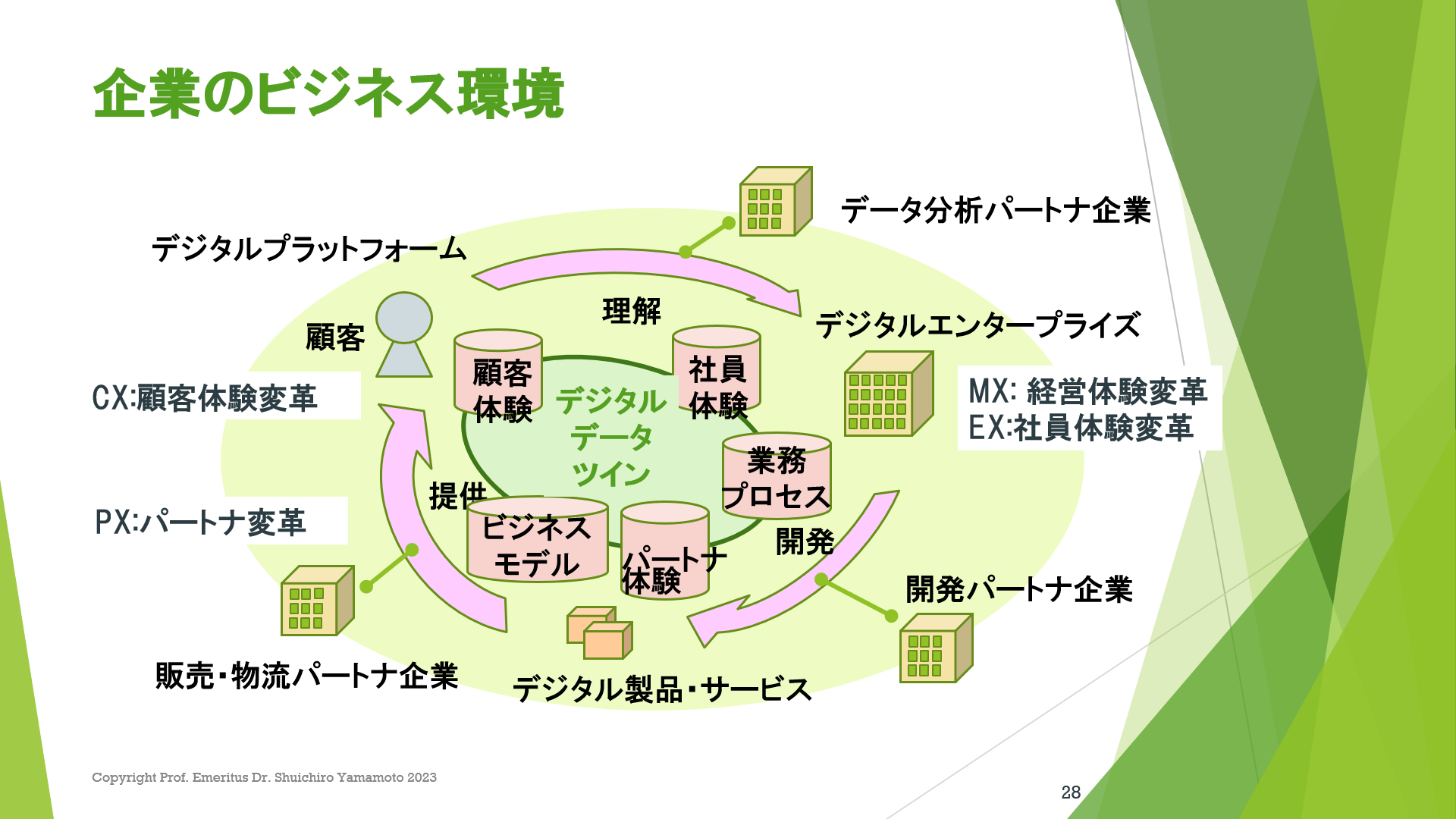

また、ビジネス環境には顧客、社員、経営、パートナー企業の4者が存在し、それぞれに体験価値提供やシステムが必要になる。「相互に関係する4本柱のDXプロジェクトを全体で管理するプラットフォームが必要」とした山本氏は、収集したデータを使って、ビジネスや社員の動き、成果をリアルタイムに把握する「経営・事業のデジタルツイン」が今後、重要になると予想。

「収益向上にデジタルを活用する『もうかるDX』を追求していただきたい」と会場の参加者を励ました。

■課題解決講演1

DXを成功に導く次世代型ワークスタイル

Dropbox Japan株式会社

エンタープライズ営業本部アカウントマネージャー

忠藤 克哉氏

仕事のリモート化が進み、オンプレミスのファイルサーバーへのデータアクセスに不便な場面が増えている。たとえば、PC以外のスマートフォンやタブレットではファイルサーバー内のデータが閲覧できない。社外からの接続にVPNを経由しなければならない。大容量ファイルの送受信に時間がかかる。その結果、個人PCにデータをダウンロードして使う人が増えてデータが分散してしまい、セキュリティ上の脅威が増すとともに、最新版データの社内共有が難しくなる。

Dropboxの忠藤克哉氏は「私も前職の外回り営業では、ファイルサーバー上にアクセスするためにVPNを経由しなければならないのに、処理速度が遅すぎて必要な資料への接続に時間がかかりすぎたので、街中でしゃがみこんでPCを操作していた。ファイルサーバーのクラウド化は、こうした課題を解決できる」と語る。

クラウド化に当たり、多くの企業が最初に利用を検討するのは、既に利用しているクラウドサービスのストレージだ。ところが、同期速度に課題があることも多く、データのダウンロード・アップロードに時間がかかる、ファイルサーバーのように部門や拠点ごとに分類・整理するフォルダの階層管理ができない、といった課題に直面し、クラウド化は停滞してしまう。

「Dropboxは、こうした課題をクリアできるので、既存のファイルサーバーに代わるクラウドストレージならDropboxという評価を得ている。法人向けサービスDropboxは世界60万の組織で導入されている」(忠藤氏)

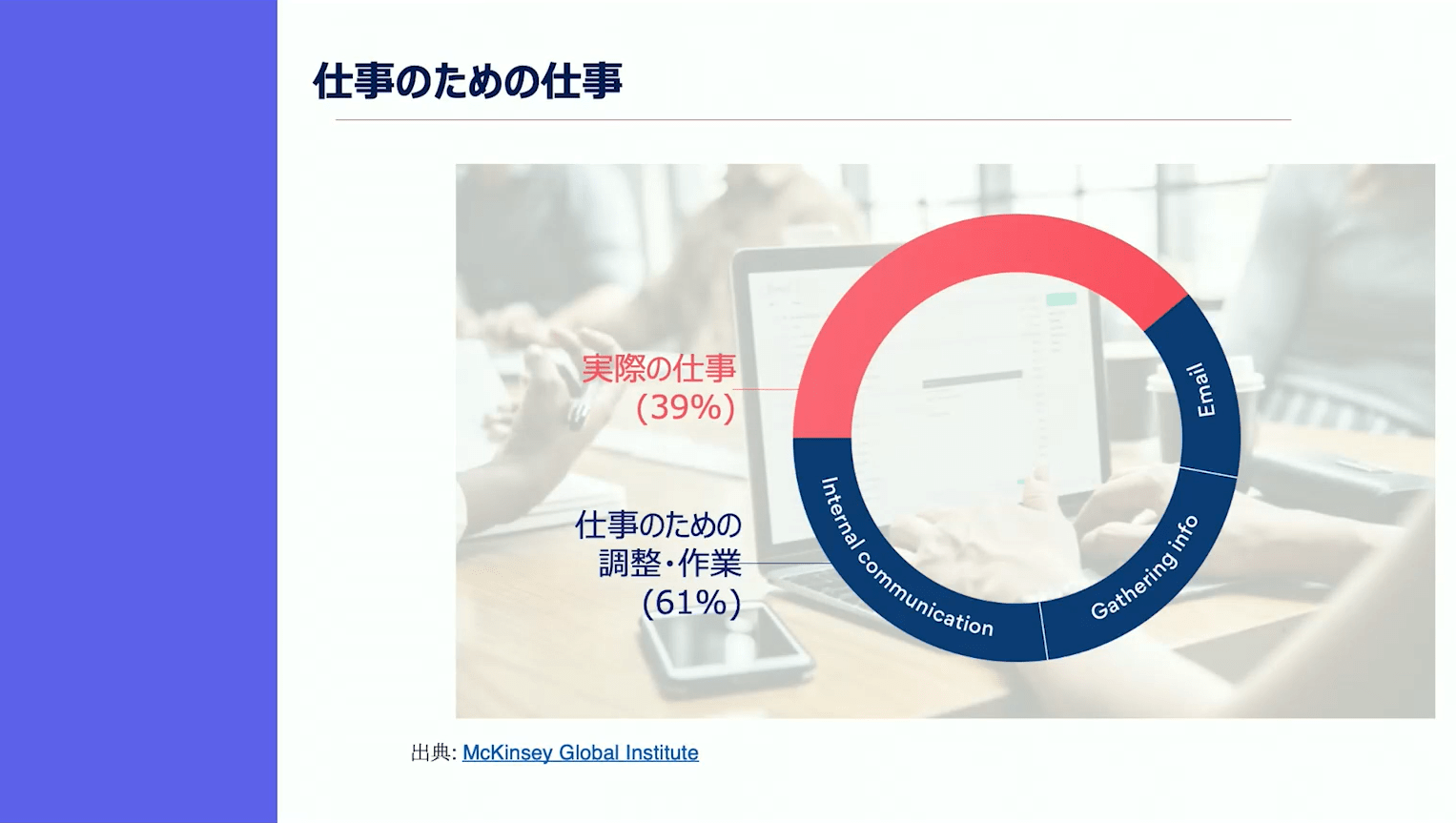

Dropboxをデータハブにして“仕事のための仕事”を減らす

従来のファイルサーバーではデータの分散が大きな課題だった。そのため、目的のファイルを探すのに時間がかかり、過去1年以内のファイルでも5分以内に探せないと調査に回答した人の割合は26%に達する。こうしたムダな時間が積もり積もって「仕事のための調整・作業が仕事時間全体の6割以上を占める」という非効率な働き方になっている。

ただ、単純にサーバーをクラウド化しても、社内で使っているいくつものクラウドシステムそれぞれに付随して、分散してしまっているデータを集約することはできない。そこで忠藤氏は、Dropboxをデータハブとして各システムをつなぐ仕組みを提案する。これによりデータはDropboxに集約でき「ファイル探しなどの価値を生まない作業時間を減らし、生産性が高まる。データ分散化が進む現代のワークスタイルに適応した『次世代の新しい働き方』をDropboxで実現できる」と訴える。

さらにDropboxではAIをファイル検索に導入し、使うほどに検索の精度を向上させられるサービス「Dropbox Dash」のベータ版を今春、リリース。より一層の使い勝手の改善、「仕事のための仕事」の削減を目指している。

■課題解決講演2

DX時代におけるデータ基盤の進化とサービス要件

JBCC株式会社

執行役員中部事業部事業部長

山口 和宏氏

JBCC株式会社

ハイブリッドクラウド事業部クラウドDX本部コラボレーションエバンジェリスト

齋藤 晃介氏

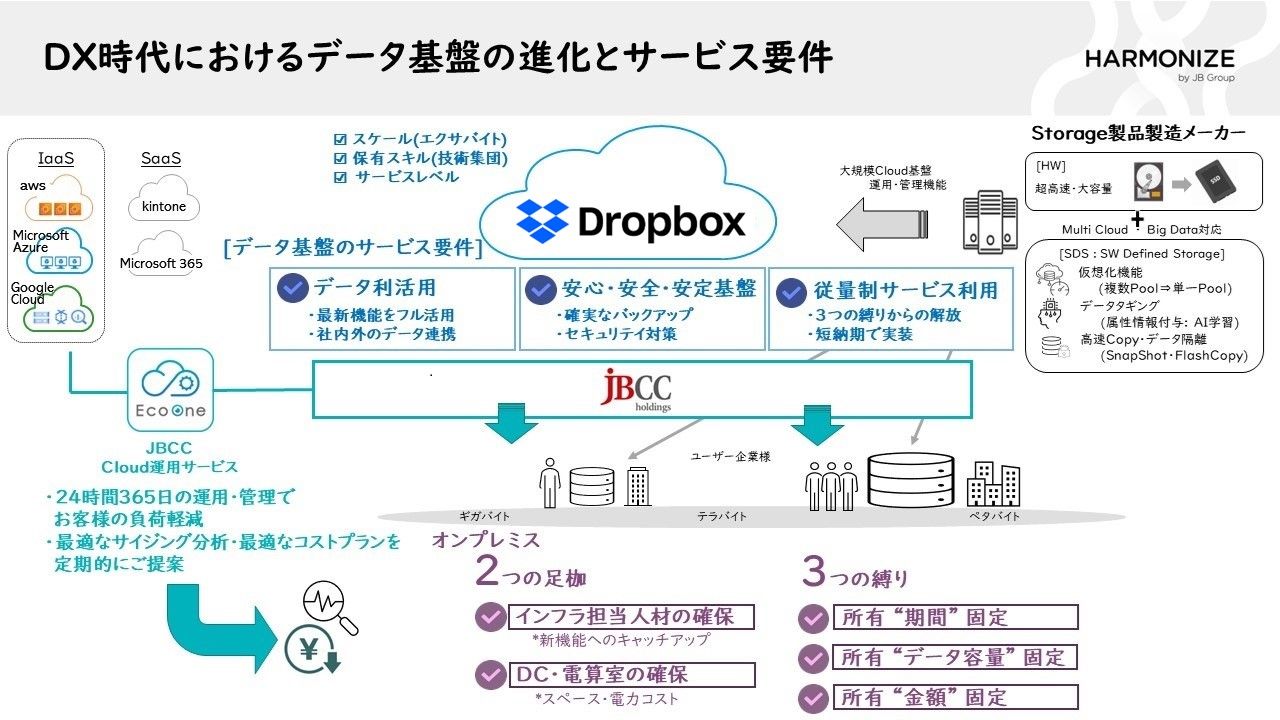

企業が自前で保有するファイルサーバーの運用が難しくなってきた。Dropboxのパートナーである総合ソリューションベンダー、JBCCの山口和宏氏は「ファイルサーバーのオンプレミス運用は、ITインフラ人材不足とハードウェアを置くスペース等のコストの2つの足かせと、期間、データ容量、金額の固定という3つの縛りがある」と語る。

制約を取り除き、DXを推進できるデータ基盤の要件として山口氏は

(1)社内外とのデータ連携など徹底したデータ利活用が可能

(2)災害やサイバーセキュリティ対応の安心・安全・安定

(3)3つの縛りから解放する従量制サービス

――の3要件を提示。

「3要件を満たす答えの1つがオンラインストレージサービスのDropboxだと考えている」と語った。

中堅企業に必要な勝ち残るためのDX基盤

「2025年の崖」で指摘された、(1)増大するデータ活用、DXの停滞による競争力低下、(2)基幹システムのサポート終了によるセキュリティ問題、(3)ITエンジニア不足による運用難――といった課題をクリアするデータ基盤はオンラインストレージサービスと述べたJBCCの齋藤晃介氏は、山口氏が挙げたデータ基盤3要件を詳説した。

分散したデータの中から必要なデータを探すのは時間や労力がかかり、データ利活用の障害になる。データ容量の増加に柔軟に対応できるので、あらゆるデータをまとめて入れられ、アクセスも便利なオンラインストレージは、データ利活用の障害となるデータ分散の課題を解決できる。また、Dropboxは、画像の検索にも対応するなど優れた検索機能を備え、データ共有も社内外を問わずにファイルのURLを介して簡単にできる。VPNも不要でスマートフォンからの閲覧も可能だ。

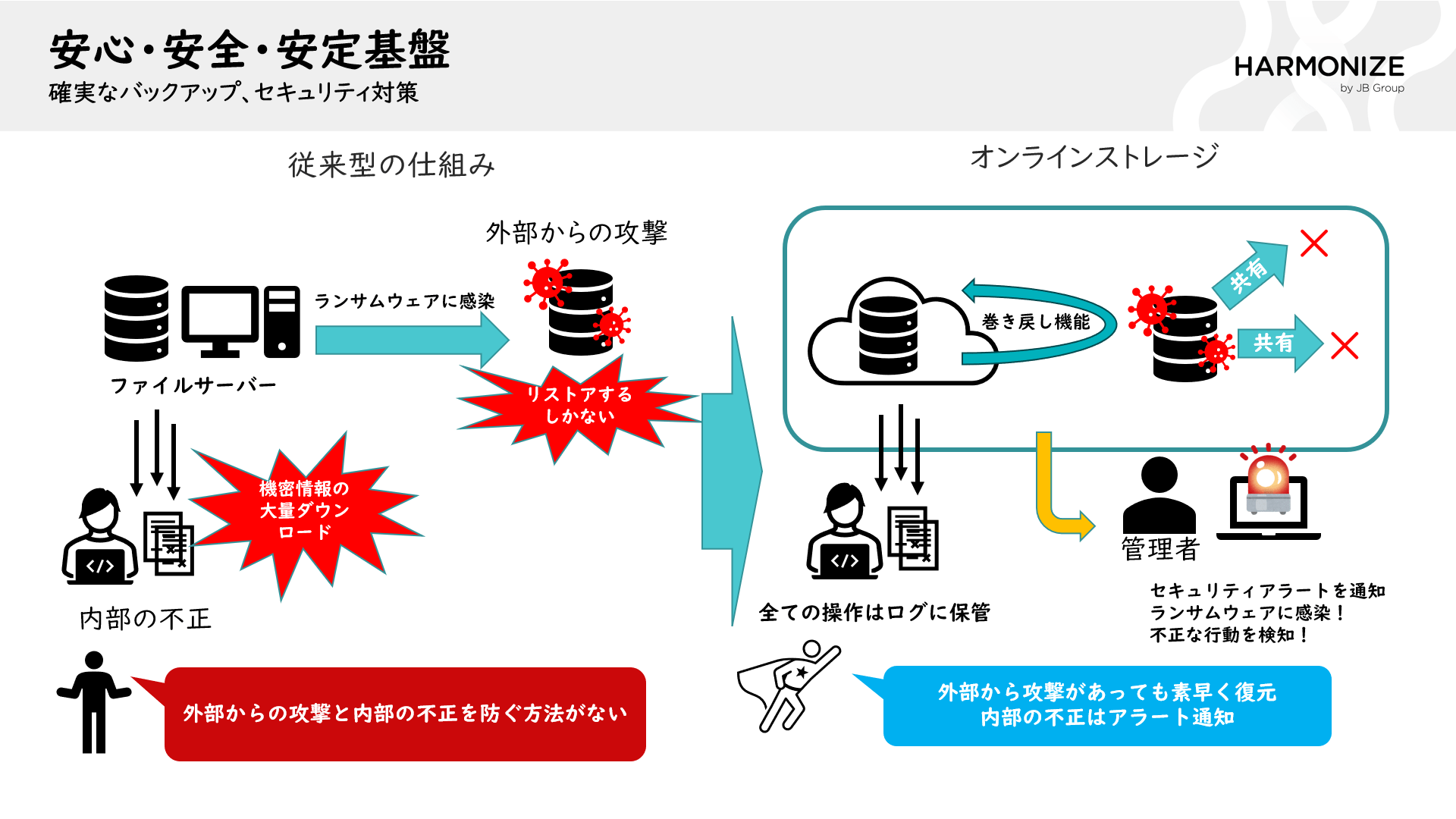

安心・安全・安定について、齋藤氏は「ファイルサーバーはバックアップをとっているので大丈夫というのは本当だろうか」と問いかけた。データ量が膨大になると、バックアップが終わらないという問題が生じる。誤って消去・上書きしたファイルを復元するには、バックアップを管理するシステム部門に依頼して作業してもらうため時間がかかる。巧妙化する最近のランサムウェア攻撃ではバックアップも感染するケースが増加。サーバーとバックアップが同じオフィスにあると、災害時に一緒に被災してデータが消失するリスクもある。

Dropboxは更新部分だけをバックアップするので時間がかからず、復元もエンドユーザー自身でできる。ランサムウェア感染時は、感染部分を元の状態に戻す「巻き戻し機能」がある。内部不正によるデータの大量ダウンロードも検知でき、操作ログから誰が、いつ、何をしたか、を調べることができる。データは複数のデータセンターに保存されるのでBCP対策も強靱だ。

次期ファイルシステムの候補

ファイルサーバーに代わる次期ファイルシステム候補には、Dropboxのようなオンラインストレージサービス以外に、クラウドサーバー(IaaS)という選択肢もある。ただ、IaaSはセキュリティ対策を自社で行う必要がある。コストも、データ量に対する従量課金制IaaSの場合、データ量が大幅に増加すると、ユーザー数に応じた課金制のオンラインストレージサービスより割高になることがあり、注意が必要だ。

齋藤氏は「DXによるデータ量急増の可能性も考慮しなければならない。IT人材不足を考えても保守運用をすべて任せられるDropboxのようなオンラインストレージサービスの利用を勧める」と語った。

DX成功の秘訣を知る!導入事例ディスカッション

ナカ工業株式会社

経営企画室 情報システム課主管

白石 善敬氏

Dropbox Japan株式会社

DX戦略室長

矢作 一樹氏

JBCC株式会社

ハイブリッドクラウド事業部クラウドDX本部コラボレーションエバンジェリスト

齋藤 晃介氏

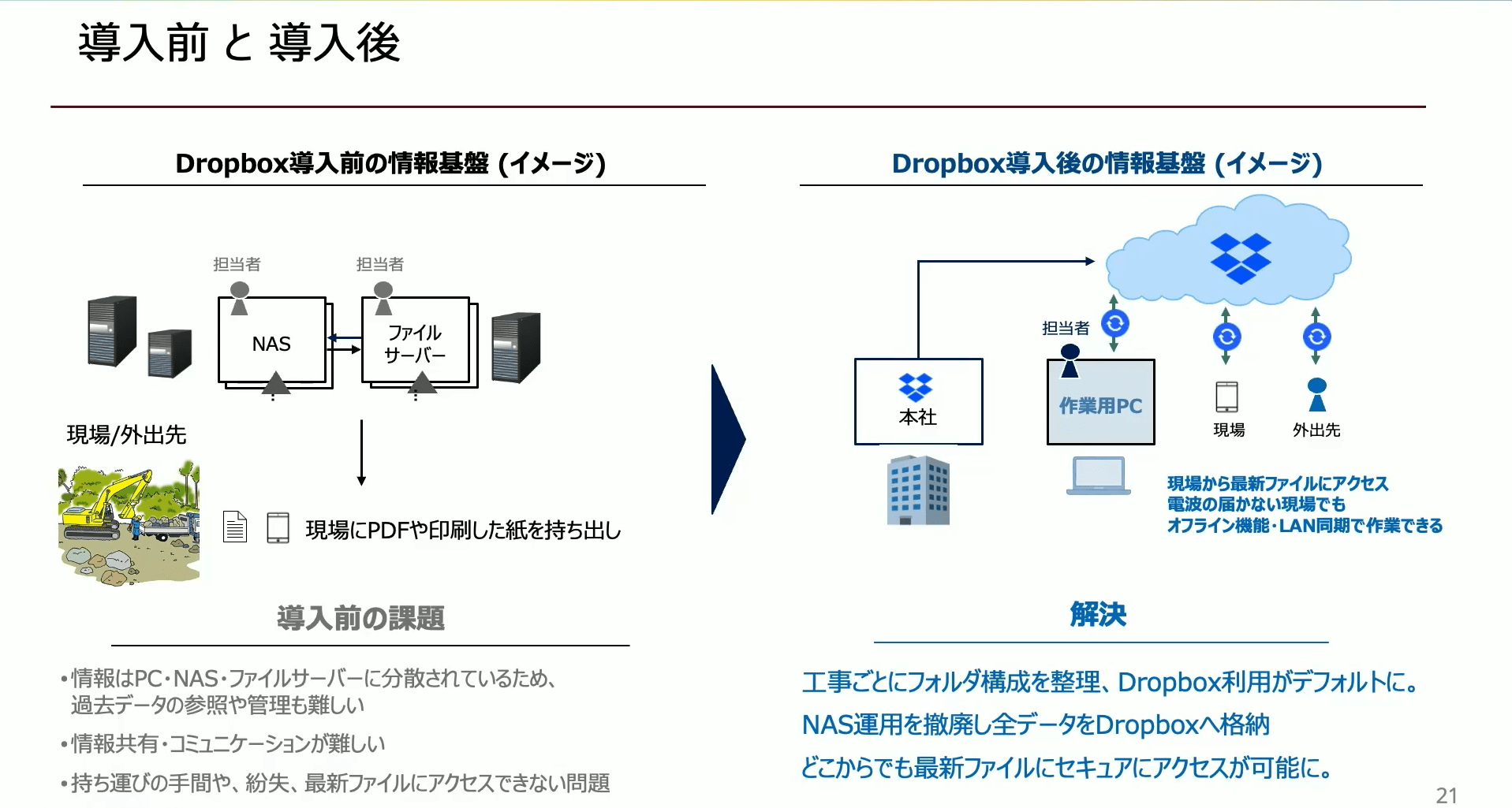

手すりや階段のすべり止めをはじめとする建材製品の製造・販売・施工を手掛けるナカ工業は、Dropboxの導入により社内の情報共有を改善することに成功した。Dropboxの矢作一樹氏がモデレーターを務めた事例ディスカッションで、ナカ工業情報システム課の白石善敬氏は「施工部門を中心に業務の大幅な効率化ができた」と手応えを語った。

情報共有の課題解決へ

ナカ工業のデータは、各担当部署がファイルサーバー代わりのNAS(ネットワークHDD)計20台を使って管理していた。そのため、施工部門が外回りする際は、事前に図面を印刷したり、PDFに変換して端末にコピーする手間がかかり、情報共有に課題があった。

同社から相談を受けたJBCCの齋藤晃介氏は、(1)部門ごとの情報管理が情報共有の足かせになっている (2)外出先から情報にアクセスできず、図面の準備など施工部門の業務に負荷がかかる (3)バックアップも世代管理(直近以前のデータの保存)されておらず、障害発生時の対応が困難――の3つに問題点を整理。「ファイルサーバーワークショップ」を開き、現行システムの課題や、次期システムの要件などについてナカ工業とディスカッションした。

検討の結果、Dropboxを選定した理由を白石氏は「細かな設定ができることより、シンプルに運用できることを重視した。差分同期のパフォーマンスに優れ、利用者がストレスなく使用できる」と説明する。

サーバーと操作感が変わらないDropbox

Dropboxは、ファイルサーバーと変わらない操作感でファイルを扱うことができ、クラウドサービスでありながら、電波の届かない現場でもキャッシュデータがあればファイルを閲覧できるなどオフライン機能も充実。図面のCADファイルなどに対応したプレビュー機能もある。

新システム導入は、現場の抵抗を受けやすく、利用促進のためのユーザートレーニングなどで情報システム部門に負担がかかる。だが、白石氏は「Dropboxは操作が分かりやすいので、特に働きかけをしなくても活用されている。データも一元管理され、バックアップも自動なので、情報システム課の運用管理は楽になった」と話す。

矢作氏は「DXに取り組むにはデータ基盤のクラウド化が不可欠。ランサムウェアやBCP対策も備えたDropboxは、ファイルサーバーをオンプレミス運用している企業のDXに貢献できる」とセッションを締めくくった。

2023年6月23日(金)開催

source : 文藝春秋 メディア事業局

トップページ

トップページ 後で読む・閲覧履歴

後で読む・閲覧履歴 マイページ

マイページ