■企画趣旨

世界的なパンデミックは、ホスピタリティ、観光、ホテル、外食サービス業界のマーケティング戦略に大きな変化をもたらしました。中でもデジタル化の加速により、多くの企業がオンライン予約システムやデリバリーサービスの導入、ECサイトやモバイルアプリの改善に注力し、ホテルやレストランはより広範な顧客層にアクセスができるようになりました。顧客の個別ニーズや好みに基づいたマーケティング、過去の予約履歴や嗜好を把握し、パーソナライズされた体験を届けていくことでロイヤルカスタマーを醸成していくといった事例も増えてきています。また、インバウンド需要が回復をしていく中、ソーシャルメディアの活用、日本らしさのおもてなしを存分に盛り込んだ、体験重視のマーケティングをオンラインとオフラインを融合させながら届けていくことも差別化のポイントとなっています。

しかしながら顧客獲得競争の激化、ネガティブな口コミなどへの対策、人材不足、デジタル化の遅れなど、成長戦略を描いていくうえでの課題も少なくありません。

そこでシリーズ9回目を迎える本カンファレンスでは、「ホスピタリティ&外食サービス業界のマーケティングメソッド」に焦点を当て、急回復するホテル・外食産業のマーケティングの最新トレンドを考察し、これから備えておくべきスキルや思考、デジタル化の方向性などについて有識者の講演を交えながら考察します。

■基調講演

観光・ホスピタリティビジネスのゆくえ

~ 変化の時代を生き抜く課題 ~

立教大学

観光学部 観光学科 教授

東 徹氏

1962年岩手県生まれ。北海学園北見大学(現・北海商科大学)教授、日本大学商学部教授を経て、2010年から現職。総合観光学会副会長(22年度まで)、日本フードサービス学会理事(現在)等を務めるほか、自治体の観光振興計画・ビジョンの策定にも参画。専攻は、商学・マーケティング。観光マーケティング(観光ビジネス、観光・地域振興)のほか、サービス・マーケティング、地域ブランドなどの研究に取り組む。

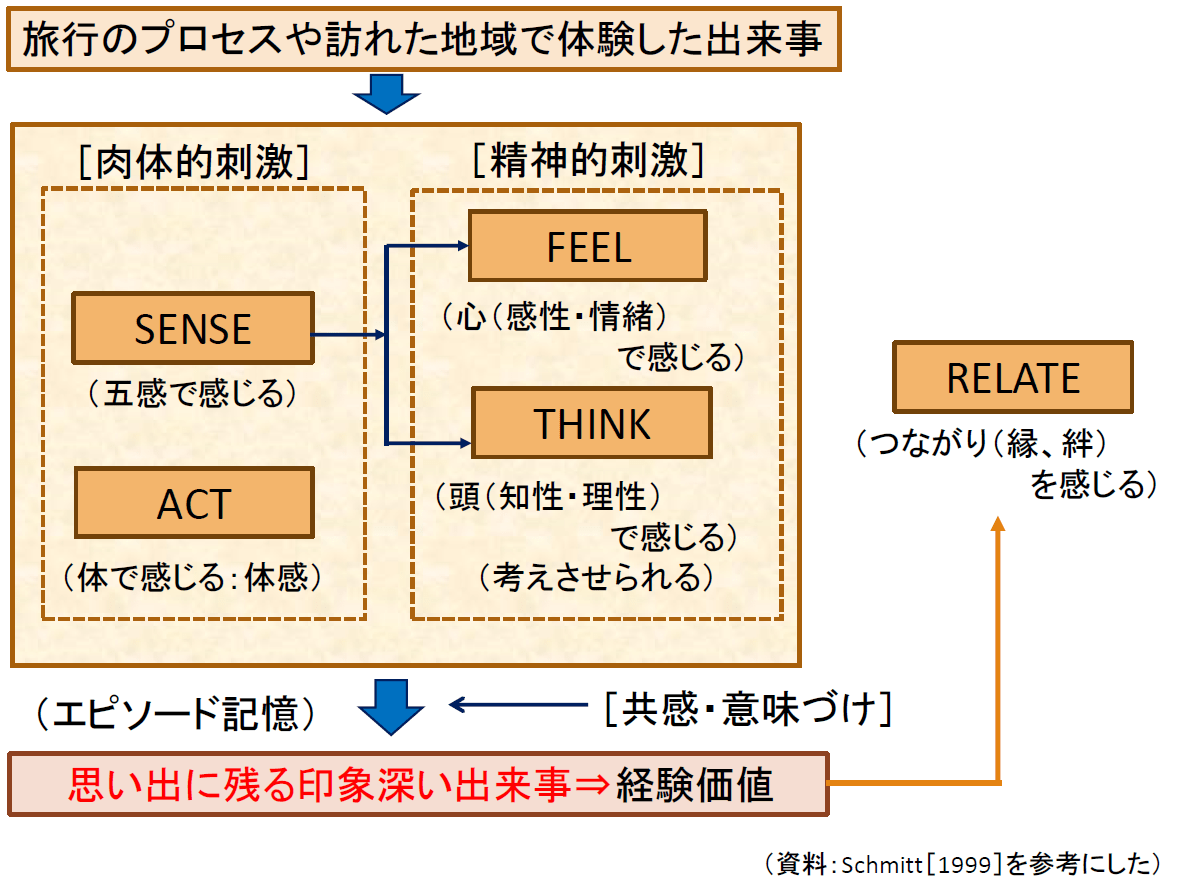

観光とは、旅行プロセスや地域コンテンツを「経験価値化」することだ。見る、食べる、遊ぶ、買う、出会う、ふれ合う……といった、地域での様々な体験を思い出に残る出来事にする。経験価値とは、顧客が特定の場所において時間消費や対象への共感・意味づけを通じて感じ取る価値であり、思い出に残る印象深い出来事として記憶されるもの、である。

旅先での肉体的刺激と精神的刺激により、思い出に残る印象深い出来事⇒経験価値になり、RELATE=つながり(縁・絆)に帰結する。コロナ禍で実際には旅に出ないオンライン観光も出来るようになったが、それで観光客と地域との絆や関係性をつくることができるのか、バーチャルがリアルを超える面白さを持てるか(反対にリアルはバーチャルを超える何か感じるものを持てるのか)が課題になってくるだろう。

ホスピタリティ(もてなし)型サービスとは、顧客に寄り添い、問題解決を通じて心地よい満足感と感動につなげること。One to one=顧客対応/emotional=情緒的便益のウエイトが高い/high contact=接客関係度が高い、ことが肝要だ。特に富裕層には、丁寧で好ましい印象を与える接客対応や訓練・経験を経たプロによるサービスが求められる。

ホスピタリティサービス/ビジネスの最大の問題は人材育成だ。接客担当者には、サービス提供力と顧客に寄り添い思いやる心(洞察/理解/共感する力)が求められる。一方、顧客側もサービス受容力と異文化を理解し受け入れる力(理解・共感する力/感謝する心)を持っていなければならない。現代においては、サービスの“意味”を理解する力を持つ人をどう維持し育てるか、もてなしを消費する力を社会的にどう育むかという課題もある。

◎変化の時代をどのようにとらえるか

私たちは今、コロナ禍から立ち直る段階~前へ進む段階にある。新たな観光のあり方に向けた理念・ビジョン・戦略の共有・共感を目指したい。適切な観光重要のマネジメント、適性規模の観光⇒地域への負担の軽減⇒質の高い観光体験という流れをつくりたい。

旅行機会・経験は増加している。レジャーの多様化で、旅行を特別なイベントと捉えない人々が増えている。人々の知識・スキルは向上し、旅行における価値創造の主体は旅行業⇒観光客に移行している。

ありきたりの観光では納得しない“旅のしかた”にこだわる人々が増えている。例えば地域の「生活の匂い」を感じる観光や、自分の日常とは異なる地域の日常=“異日常”が求められている。ご当地グルメ(発掘型)や民泊(短期ホームステイ)など、観光と生活の場の接近が顕著なのだ。ちなみに、観光客向けに演出された地域らしさは、異日常ではない。

また、情報通信(ICT)や人工知能(AI)、映像(VR/AR)などのテクノロジーが発達し、スマートツーリズム(観光MaaS=Mobility as a Service)、ワーケーション、ユニバーサル観光/メタバース観光といった新機軸も台頭、実現。観光や飲食における需要予測も高度化している。

コロナ禍を経て、またICTの発達により“旅に出ない観光”は可能になるのだろうか。オンライン観光の商品化(ビジネス化)、有料化の取り組みは、コロナ禍初期から始まっている。今後は、それを観光と呼ぶかどうかは別として、没入感(イマーシブ・テクノロジー)を応用した新たな地域の楽しみ方につながる可能性や、移動が不自由な人でも地域を楽しむ機会となるユニバーサル観光につながる可能性はある。

ICTを利用したワーケーションには一長一短、メリットとデメリットがある。スマートツーリズムでは、Web上の旅のファン・コミュニティを作れるところに個人的には注目している。オウンドメディア(旅のコミュニティ)を企業が持つことで、Relationship(パートナー化)ができ、情報と人が集まり、ビジネスチャンスを広げることができる。

観光MaaS、すなわちユーザー情報/モビリティ情報/観光情報の三つを統合することにより「ユーザーにとって“最適な”コース」を即座に創出し、ワンストップ(オーダー&決済)で提供するサービス(プラットフォーム)の進展可能性にも期待している。観光MaaSには、情報の鮮度と個人最適化が大切である。

宿泊産業は自律的な誘客努力をすべきだ。名指しで選ばれる価値のある宿作り、「訪れる理由・泊まる意味」を創り出したい。広くホスピタリティ産業の課題としては、“稼ぐ力”(サービスの質の高さ・もてなし力)と“働く魅力”(従業員の定着意欲・スキル生産性)の循環構造構築がある。稼ぐ力は集客競争力の向上、働く魅力は人材獲得競争力の向上につながり、その二つが循環する中心にブランド=価値の約束が生まれる。

■ゲスト対談

焼き肉トラジのおもてなしに、“非効率”さがある理由

株式会社トラジ

取締役 開発本部長

土田 和彦氏

1996年入社。トラジ創業メンバーとして、本店や丸ビル店などで店長を歴任し、2004年に取締役開発本部長に就任。「美味しさと幸せと健康をお客様に届ける」をスローガンに新業態やEC事業を始めとした新規事業の立ち上げと開発、統括を行っている。

株式会社ヤプリ

執行役員CCO

金子 洋平氏

大学卒業後、GMOインターネットでマーケティング、営業、新規事業立ち上げを経験。24歳で「ファッション×インターネット」をテーマに起業、ファッションメディア、ファッションECを運営した。2016年より株式会社ヤプリに参画。

ノーコードのアプリ開発プラットフォームが「yappli」。自社アプリは各企業のさまざまなビジネス課題を解決し、モバイルDXを加速する。今回登壇する飲食業界のトラジほか、あらゆる業界のリーディングカンパニーがyappliを活用している。スピード導入/カンタン運用/アップデートで進化/サクセス支援、が可能だ。

本セッションは、ヤプリの土田氏がトラジの金子氏に掲題のテーマについて問いかける対談形式で進んだ。以下は金子氏の発言抄録。

「焼肉トラジは1995年に恵比寿で開業、肉の鮮度と厚切りにこだわり、無料のアイスバーをデザートとして配布するなどの差別化で成長。2022年6月期の売上は75億6824万円で、国内56店舗、海外3店舗を擁する。新たなチャレンジのための新業態も手掛け、セントラルキッチンや牧場も持っている」

「創業当時から大切しているのは、まず、店舗運営における裁量・自由度の高さ。接客は個々の店のやり方に任せている。お客様の立場に立って考え、行動することは徹底している。また、味は揃えつつ、創業3店舗目からデザイナーを入れて店ごとに独自のテーマを設けて個性を出した。店のカッコ良さと居心地の良さも意識した」

「デジタルも早期から導入している。yappli活用によるモバイルアプリ「TORAJI CLUB」で、来店の予約、ポイント、EC(電子商取引)などで活用している。現在、予約はネット経由が6割以上の印象。昨今はリピーターをつくる、トラジ経済圏をつくることを重視。アプリでお客様の情報を取り、個別対応ができるようになるのが理想だ。今やアプリはイベントのプッシュ告知など含めホームページ代わりの存在になりつつある」

「ECはここ一年で伸長し手応えがでてきた。冷蔵技術の進化もあり、お店と同じ味を提供・再現することをECでも目指している。今、全社で『健康を意識した焼肉屋をつくろう』ということを意識している。焼き肉を食べるとこれだけ健康になる、と様々な食材を含めて訴求するなどし、健康ファースト意識を社内で徹底している」

「海外進出も加速したい。現在のニューヨーク3店舗にあと2店舗くらい加え、ヨーロッパや東南アジアを視野に入れて、将来的には日本と海外を半々くらいにできるといい。国内では、お客様が居心地の良さを感じてくれるような付加価値の高い店を増やしていきたい」

■特別講演

これからのフードサービスに必要なこと

~ 食とマーケティングの最新トレンド ~

亜細亜大学

経営学部 ホスピタリティ・マネジメント学科 教授

横川 潤氏

1962年長野県諏訪市生まれ。慶大法学部法律学科卒、同大学院修了後、1988年~94年NY在住。ニューヨーク大学スターンスクール・オブ・ビジネスでMBA取得(マーケティング専攻)。米国の有力グルメガイド「ザガット」を翻訳して日本に初めて紹介。現日本フードサービス学会副会長。すかいらーくグループ創業者・横川端は実父。

◎SNS時代の泳ぎ方

令和のフードサービスの“3S”についてお話する。まずはSNS時代の泳ぎ方。アルバイトのテロや迷惑系You Tuberといった、不祥事への合理的な対応は必須だ。幸い、倫理的雰囲気・世論は醸成されつつある。迷惑をかける人に対処できるよう、経営のスタイルも進化させたい。

ブレイクは必ず去る。ロジャースの「イノベーター理論」やジンメルの流行論、マズローの欲求5段階説など、基本的流行理論・欲求理論を再確認したい。流行は「異化+同化」欲求である。SNSは社会的欲求と承認欲求のミックスである。イノベーターやアーリーアダプターは、流行ると早々に去る。コストをかけて流行をひたすら追いかけるのは止めた方がいい。なお、購買・選択の意志決定プロセスに影響を与える情報ソースは、親族・学校の先生など意外に旧来のものだったりもする。

ただし、動画SNSリテラシーは必須だ。今時の大学生の動画、ダンス関連の習熟度やリズム感は非常に高い。サービスに携わるなら年配者も、現代の若者のレベルを知るためにも動画SNSはやってみると良い。

◎Service、おもてなしの考え方

食については長く滞在したNYで経験を積んだ。日本は、味は全般に良い(悪くない)。インテリアはその昔は悪かったが、最近は改善されてきた。サービスは昔は最悪だったし、近年も良くはなっていない。ただし、京都の料亭や大阪には良いサービスがある。東京には良いサービスはほぼないと思う。再考の時期である。

残念ながら日本の外食・飲食産業には、良い人材が入ってこない現実がある。学生は、アルバイト時代の経験や業界全体のキャリアプランの未整備から先が見通せず、就職活動時に受験しない。若者自体は“淡楽早守”の傾向はあるが、昔に比べ洗練されマナーも良く、接客も上手になっている。ただ、Give/Receive=他人に、物質的精神的に何かを与えてこそ恩恵を受けられ成長することを、我々は再認識したい。

◎Specialty、これが私(店舗・企業)の生きる道

マーケティングはブランド力とストーリーだ。ブランド力/ストーリーを持つことは、「さすが」と思わせる“洗脳力”を持つことだ。現状、日本の外食産業の商品力はかなり高い。個人的にUber Eatsなどでよく利用しているブランド、店もある。にも関わらず全体的に低迷感が拭えないのは、説得力が弱いから。専門性を高め、コンセプトを再発見して深掘りし訴求したい。消費者にとってのコアバリューは何か、を考えて狙いを絞り、ブレないようにして説得力・洗脳力を高めたい。

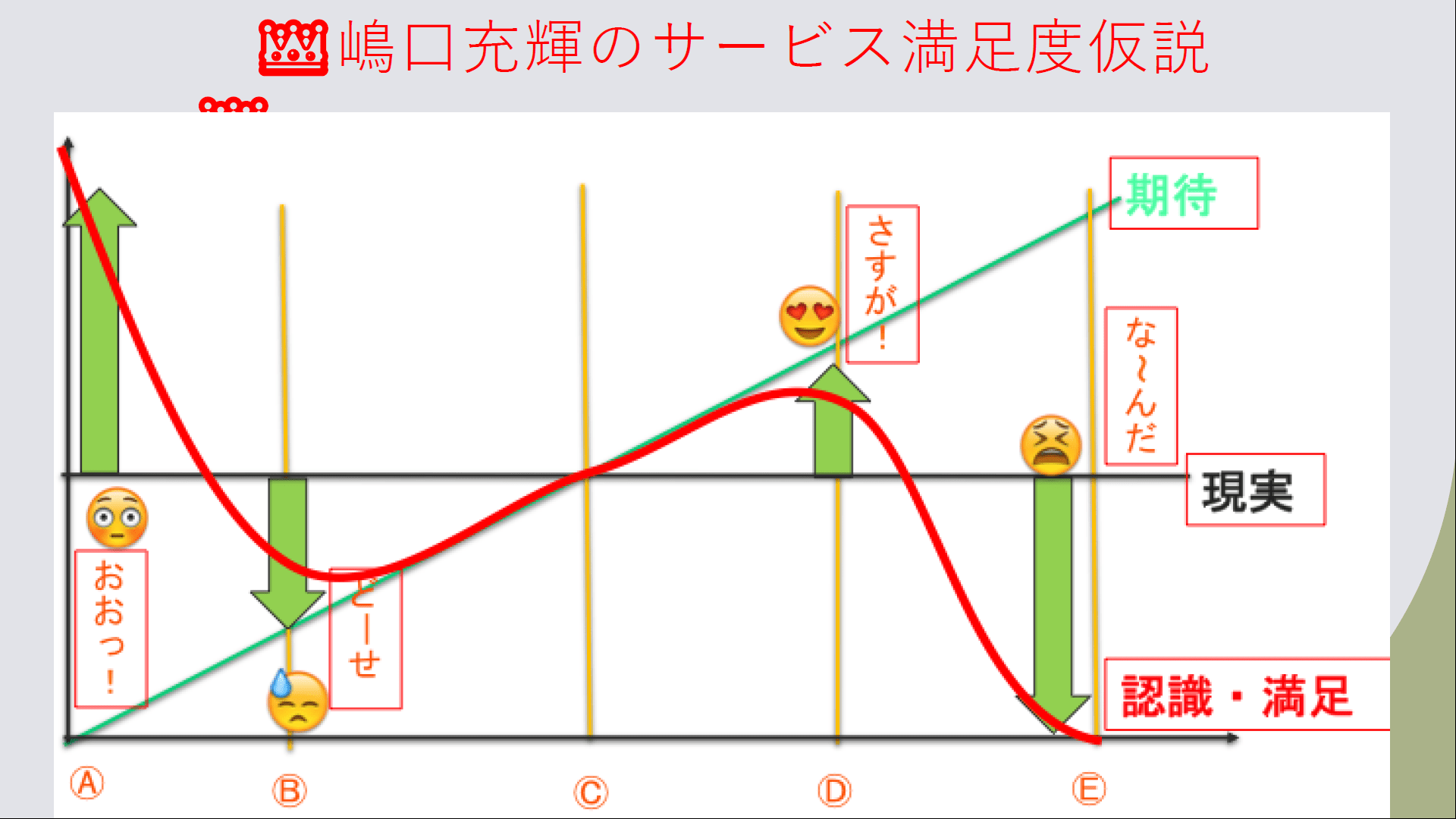

外食産業(チェーン)は、顧客の“期待”が“現実”よりも少し(小さく)上回り、実際に訪れた際の“認識・満足”が良い期待の方向に引き寄せられて「さすが!」と思われるように持って行きたい。嶋口氏の図で言えばDの状態だ。例えばスターバックスはそれができている。

◎Suggestion

Sが付くキーワードでまとめに入る。Simple/Specialty。アジアンフードでは、さすが、本格的だと思わせる媚びない町中華やエスニック、コリアンフードが勢いがありこのワードに当てはまる。中途半端に日本人に媚びないほうが良い。自分たちはこれしかできません、でかまわないのだ。なお、高級タイ、ベトナム料理は日本では空白地帯だと思う。また、US発のステーキハウス、ピータールーガーは日本では発信力、完成度に疑問がある。

Stay。日本にお金を落とす富裕層、日本に長期滞在する観光客層を狙って欲しい。ゴージャスで格好のいいお店を作ってほしい。また、アルコールで稼ごうとするのは止め、Soft Drink=ノンアルコール・ドリンクにも力を入れ、それぞれの料理そのもので勝負してほしい。

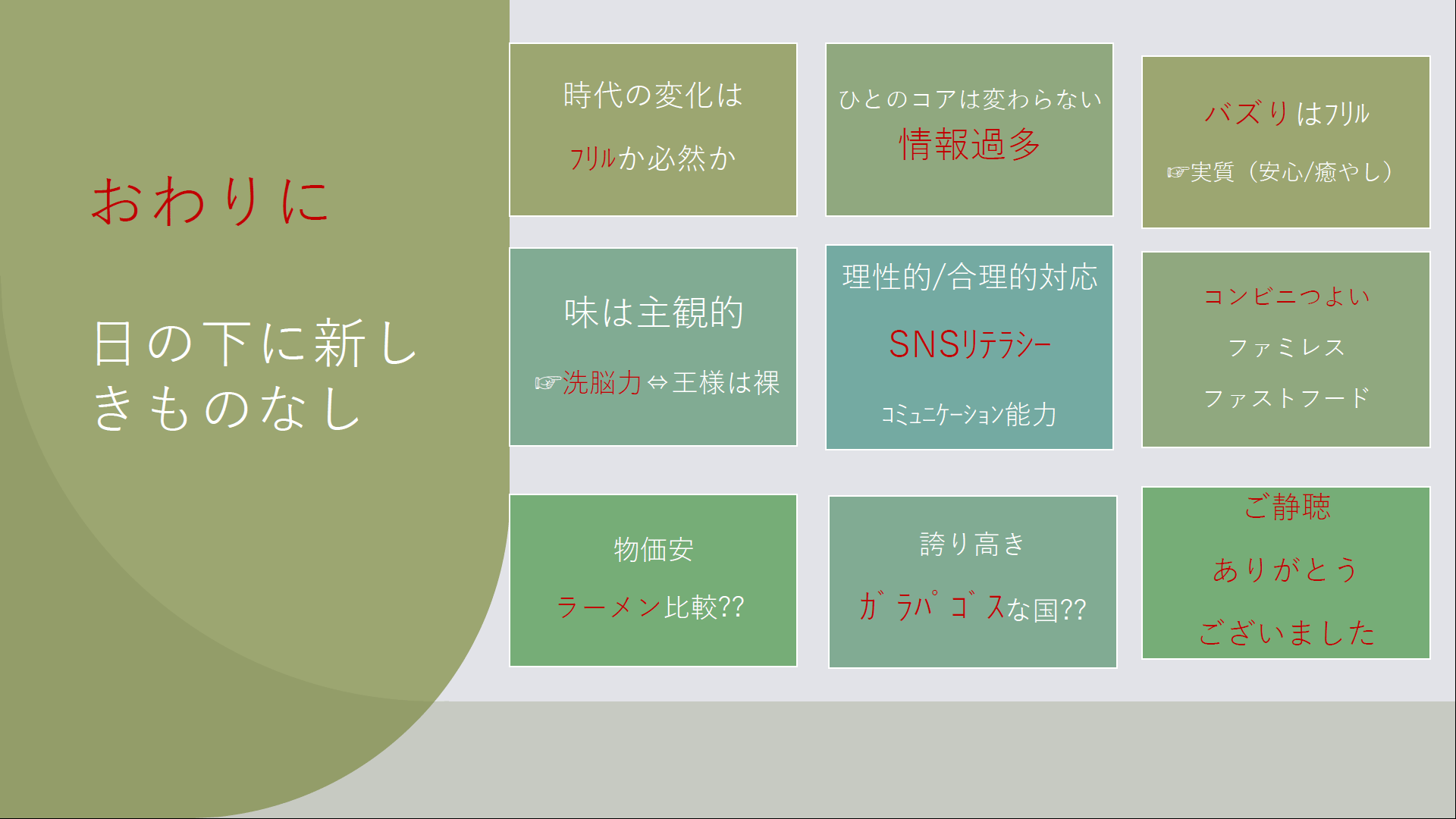

おわりに。「日の下に新しいものなし」である。時代の変化はフリルか必然か、見極めたい。必然性を常に追うべきでフリルは無視しよう。ひとのコアは変わらない。現代は情報過多だ。その他、先述してきた事柄や、最後のスライドに記したキーワードをご参考に。日本はこれからも「誇り高きガラパゴスな国」でよいのではないだろうか。

2023年7月26日(水) オンラインLIVE配信

source : 文藝春秋 メディア事業局

トップページ

トップページ 後で読む・閲覧履歴

後で読む・閲覧履歴 マイページ

マイページ