働き方改革関連法の残業規制などの建設業への適用が来年4月に迫り、現場の人手不足に一層の拍車がかかる「2024年問題」が懸念されている。「建設バリューチェーンDXカンファレンス」では、その課題と解決策を考察し、未来の建設業のあるべき姿を展望した。

■基調講演

2024年問題克服と生産性向上の絶対条件

芝浦工業大学

建築学部建築学科教授

蟹澤 宏剛氏

担い手確保などの建設業界の課題と対応策を検討している国土交通省中央建設業・社会資本整備審議会の基本問題小委員会委員も務める芝浦工大の蟹澤宏剛氏は「2024年問題の克服に取り組まないと、建設業界の未来はない」と業界の改革を強い言葉で訴える。

国勢調査を見ても建設土木業従事者は減り続けている。2010~15年にかけて下げ止まり傾向が見られたものの、15~20年は再び減少スピードが加速。15~64歳の割合も顕著に低下していることから「このままでは2045年には従事者は今の半分になる」と分析。業界の生産性と魅力を高めるためには「働き方改革は絶対条件」と語る。

3つの「生産性」の向上

日本の建設業は他産業と比べて生産性が低い。蟹澤氏は建設業の生産性の課題を明らかにするため3つの指標を挙げる。1つは「付加価値」を「労働者数・時間」で割った経済学的な「付加価値労働生産性」。その向上には労働者数・時間を減らし、付加価値を増やす必要がある。付加価値は企業の粗利にあたるので、元請けが適正な価格で工事を請け負い、粗利を増やすことが重要だ。「資材などの原価高騰分を建設業者が負担する総価一式請負契約も見直しの時期に来ているのではないか」(蟹澤氏)。

労働者数・時間の削減には、作業数量を労働者数・時間で割った「歩掛(ぶがかり)」と、実際の作業時間を所定労働時間で割った「稼働率」という2つの工学的な生産性の向上がカギになる。建設工事現場では、前工程が終わるまでの手待ち(待機)などムダな時間が多いため、稼働率は構造部の躯体工事で6~7割、職種が細分化した内装工事では5~6割程度と目立って低い。工学的生産性の向上には、作業員の熟練度向上でより少ない人数・時間で仕上げられるようにすることや、現場の段取りの改善により手待ちや1日単位の工程で余る時間を減らすこと。また、現場所長によってやり方が異なる工事の標準化や、ITによる情報伝達の改善などが有効と考えられる。

若手が将来に希望が持てる件せる業界に

現場の働き方の改善について蟹澤氏は「4週8閉所を原則とすべき」とする。これにより、建設業法で禁止されている「著しく短い工期」の判断基準が明確になり、適正工期の確保、作業員に残業や休日・深夜労働を強いる場合の割増賃金を踏まえた工事代金の交渉がやりやすくなる。

新規高卒就職者の3年目離職率が製造業の2倍近い40%台と高止まりする建設業界の魅力向上には「ケガと弁当は自分持ち」という業界の悪弊を打破し、若手が将来に希望を持てる環境が欠かせない。2012年以降、進められてきた一人親方の社会保険未加入対策は、労災保険特別加入者数を1.5倍に増やすなど一定の成果を上げた。また、建設業に関わる技能者の資格、就労履歴などを記録して技能者の適正な評価などにつなげる建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録者数も今年6月に120万人を突破している。一方で、G7(先進7カ国)で若手建設従事者を育成するトレーニングプログラムがないのは日本だけ、といった課題も残っている。「やるべきことは明確だ。入職者を少しでも増やし、辞めない建設業界にしなければならない」(蟹澤氏)

■特別講演1

建設DXを推進するにあたり知っておきたい法的知識

~建設業法に適合した電子契約、長時間労働規制、インボイス等の課題と 留意点の解説~

弁護士法人匠総合法律事務所

代表社員弁護士

秋野 卓生氏

建設業界の働き方改革関連法は、23年4月から中小企業も月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げられるなど既に動き出している。2024年度からは猶予されていた改正労働基準法の残業上限規制の適用が始まり、臨時的な特別の事情で時間外労働が月45時間・年360時間を超えることに労使が合意する36協定の特別条項がある場合でも時間外労働は年720時間以内で、月45時間を超えるのは年6回まで。時間外・休日労働の合計は月100時間未満・複数月(2~6カ月)平均80時間以内に収めなければならない。違反すれば6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則がある。

建設業界に詳しい弁護士の秋野卓生氏は「禁固刑以上に処される事態は避けねばならない」と強調する。建設業法では、会社の代表者らが禁固以上の刑に処された場合、建設業法の欠格要件に該当することになり、刑の執行の終わり(または執行猶予期間満了)から5年間は役員に就けず、悪質な場合は営業停止などの行政処分を受ける可能性があるためだ。

今年10月に始まるインボイス制度も、元請けが適格請求書発行事業者登録をしない職人を取引から外したり、職人が納める消費税分の増額を拒絶したりすると建設業法違反のおそれがあり注意が必要になる。

建設業法規則に適合した電子契約でトラブルとコストを削減

建設業界は資材等の原価高騰で利益が圧迫される中で、質の低下を避けながらコストを削減する努力が求められる厳しい環境に置かれている。その中で働き方改革を促すため、建設業法は著しく短い工期を禁止し、工事しない日や時間帯を定める場合にその内容を契約書に明記することを規定。契約面からも発注者が短い工期を強要しないよう求めている。トラブル防止にも契約書は重要で「契約書の効力を維持しながら、製本など雑務の手間を削減できる電子契約にも注目してほしい」(秋野氏)。

秋野氏は、ドローンやBIMなどのITを使った「現場の遠隔管理も法的に可能になり、建設DXの議論が進むことは明るい話題」と話す。ただし、マンションの基礎杭工事の施工不良問題を機に、国土交通大臣告示で定められた杭打ち工事監理などは遠隔ではなく、現場立ち合いが求められる。また、電子契約サービスの中には建設業法規則に適合しないものもある。「法的な適合をしっかり確認しながら積極的にDXを進め、建設業界をめぐる課題を解決していだきたい」(秋野氏)

■課題解決講演

生産性向上の第一歩!

協力会社との取引文書をデジタル化し事務作業の生産性を高める手法のご紹介

株式会社インフォマート

クラウド事業推進部門事業推進1部副部長兼TRADE推進室室長

田中 康貴氏

建設業の取引文書の事務作業はなぜ改善が進まないのか。その理由を企業に聞き取りしたところ、慣れ親しんだ紙の文書の信用度や利便性が高い、旧態依然のやり方を変える動機やきっかけがないといった回答が多かった。調査した企業間電子商取引サービス「BtoBプラットフォーム」を提供するインフォマートの田中康貴氏は「紙のメリットとデメリットをきちんと比較検討すべきだ」と話す。

紙の文書は見慣れたフォーマットで確認しやすく、訂正削除や書き込みなどの自由度も高い。一方で、紙で受け取った文書の情報をシステム入力する手間や、自由度の高さゆえに改ざんなどガバナンス上の問題につながるリスクもある。このままでは働き方改革に対応した業務の生産性を高めることもできないが、「特に困っていない」業務を変えるには決断が必要だ。「2024年問題や改正電子帳簿保存法、インボイス制度導入など直近の法改正は業務改善に乗り出す良い機会になる」(田中氏)

システム導入で取引文書を電子化

業務改善は、まず業務フローの全体図を描いて課題を洗い出し、それぞれについて、プロセスを変えるのか、事務作業を集約するセンターの設置など組織を変えるのか、といった解決策を検討する。システム導入による解決を図る場合には、建設業に多い協力会社間の取引文書をデジタル化する「BtoBプラットフォーム TRADE(トレード)」が有力な選択肢になる。このクラウドサービスは建設業界の商習慣に対応した機能を搭載。見積もり依頼、作成から注文書と注文請書、電子契約書、出来高管理、請求書、支払い通知まで元請けと協力会社間の外注取引でやりとりされる文書を電子化できる機能を備えている。社内承認の稟議のワークフロー機能もあり、追加工事・工期変更などの契約変更にも柔軟に対応できる。

取引文書電子化は、印刷、文書を封筒に入れる封緘、文書保管などの作業や、印紙代のコスト削減につながる。BtoBプラットフォームTRADEは、文書をPDFでやりとりする電子化ではなく、データを直接やりとりするので、基幹システムや会計システムなどとの連携ができるのも大きな特徴だ。田中氏は「今後も建設業界独特の商習慣に対応した機能充実を予定している。まずは一部の現場、協力会社から導入して範囲を拡大することを勧める。業務効率化、コスト削減、リスク管理を実現し、生産性向上を図っていただきたい」と語った。

■特別公演2

インフロニアが目指すデジタルの世界

インフロニア・ホールディングス株式会社

取締役 代表執行役社長 兼 CEO

岐部 一誠氏

インフラの設計・施工といった請負だけでなく、その運営・管理など請負以外(脱請負)にも幅を広げた総合インフラサービス企業を目指し、前田建設工業、前田道路、前田製作所の3社を統合する持株会社としてインフロニア・ホールディングスが2021年10月に発足した。CEOの岐部一誠氏は「道路、空港、水道などあらゆるインフラで、上流から下流までのサービスを一気通貫で提供したい」と新たなビジネスモデルを提示する。

脱請負とするインフラ運営事業の柱の一つが公共施設等運営(コンセッション)事業だ。インフラ運営は国・自治体が担ってきたが、2011年のPFI法改正で民間企業が運営権を持てるようになった。インフロニアは仙台空港や愛知県の有料道路など6件のコンセッション事業に関わっている。もう一つの柱は再生可能エネルギー事業で、建設以外に開発、投資から運営まで手掛け、時機を見てファンド等に売却(イグジット)するビジネスを展開する。

老朽化する日本のインフラは、財源不足などにより更新・維持管理のコストに対応できなくなると予想する岐部氏は、民間がインフラ運営を担う意味について「コスト削減にはイノベーションが必要だが、行政ではインセンティブに乏しい」と話す。たとえば、行政の水道事業運営は、薬品を投入する回数など仕様規程(管理方法等のルール)に従うが、水道料金高騰や税投入を抑制するには、水質基準など性能規程を定め、コストを削減する水道管理方法を工夫するなどのルールチェンジと民間の力が有効となる。

デジタルでインフラ運営のイノベーションを創出

イノベーション創出に期待されるのがデジタル技術だ。現在は紙の帳票で整理されているため活用できていない情報をデジタルデータ化し、解析すれば、劣化予測や業務自動化のアルゴリズム構築も可能になると期待する。また、マンホールなどのインフラの写真やレビューを投稿すると、トークン(暗号資産)を付与する社会貢献型位置情報ゲームアプリ「TEKKON」の開発元と提携。データが自然に集まる分権型の仕組みをつくり、市民参加によるインフラマネジメントを模索する。

欧州ではデータを活用したインフラの運営管理にチャレンジする動きが盛んで、インフロニアグループでは世界的な水メジャー、スエズ社など世界のトップランナーと連携してノウハウの吸収にも取り組んでいる。

「自治体から運営権を取得した企業が、イノベーションや民間資金の活用により、インフラの運営コストを抑えて需要を増せば、地域のバリューが高まり人口増や税収増の連鎖を呼ぶことも期待できる。公共・民間・地域の三方よしのエコシステムを実現したい」(岐部氏)

■実践講演

建設DXによる業務改善

~「ひと手間のムダ」「モノを探す無駄」「移動のムダ」~

建設ITジャーナリスト

家入 龍太氏

担い手不足が顕著な建設業は、働く人数と労働時間を減らして稼がなければならない。それにはリモートワークを実現して移動などの労働時間のムダを徹底的に省き、ロボットやAIに人が担ってきた仕事を任せることが基本戦略だ。建設ITジャーナリストの家入龍太氏は「小さく積み重ねるカイゼンではなく、ゼロから見直して大幅な生産性向上を達成する建設DXが必要だ」と訴えた。

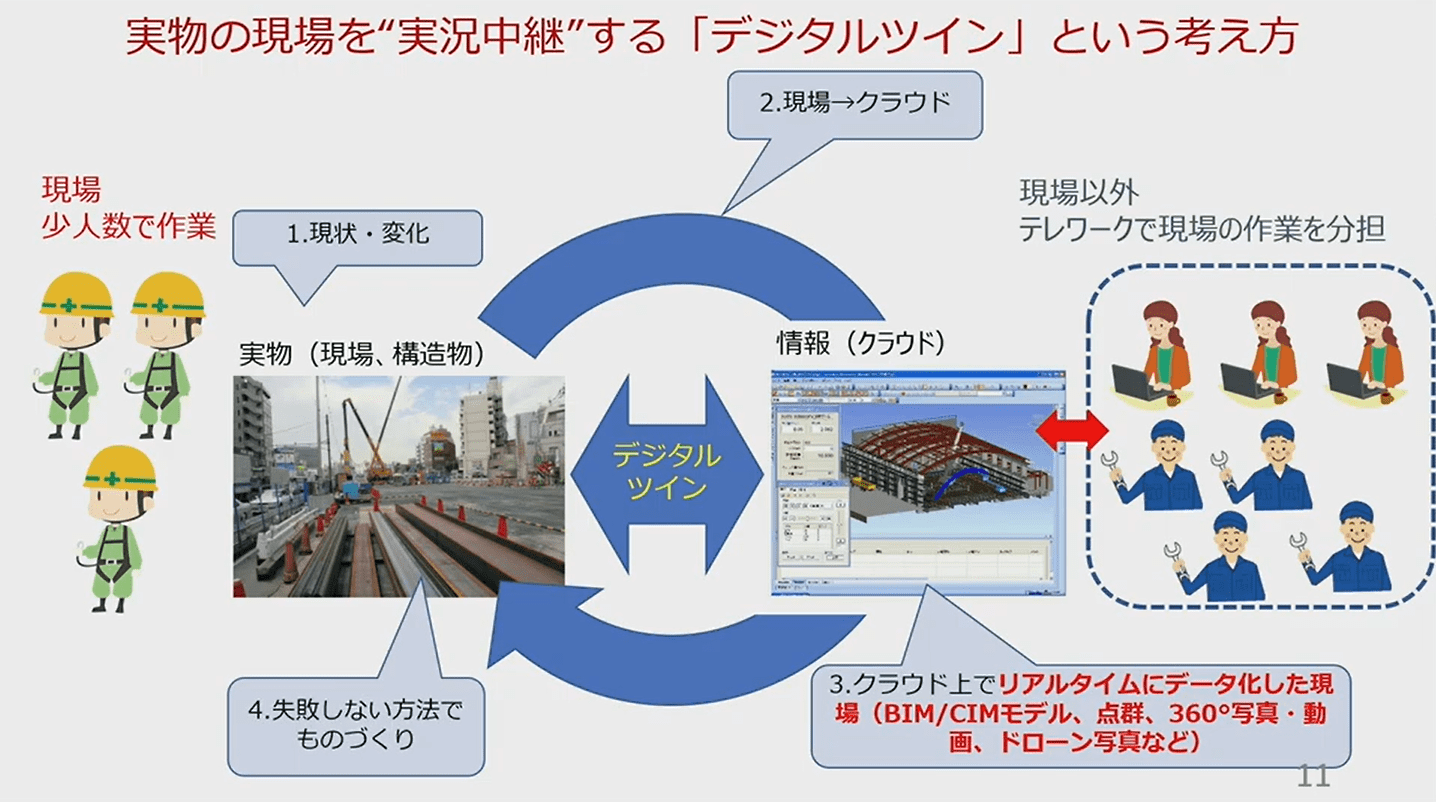

遠隔作業を実現するデジタルツイン

遠隔作業には、リアル空間の現場の状況をデータで把握し、デジタル空間に現場の状況を再現する「デジタルツイン」が必要だ。現場データは、360度カメラや3D赤外線スキャンカメラ、高精度の3Dレーザースキャナーなどを使って取得。「デジタルツインの現場情報や、工程計画、BIM/CIMデータをクラウドに集約すれば、手待ちのムダをなくせる」と家入氏は話す。

最近は、職人が360度カメラを持って住宅現場内を2~3分回って撮影するだけで簡単に3Dモデルを作成できるAI施工管理サービスが登場。大きな建物の現場では、常駐させたドローンを遠隔操作して巡視したり、3Dスキャナーで取得した構造物の点群データ(3次元座標を持った点の集合)をBIMモデルと照合して工事の進捗や出来形を管理する取り組みも始まっている。重機の遠隔操作システムも実用化され、山中や海外などの現場に行かずに運転をテレワークすることも可能になってきた。

ロボットやAIも進化している。肉体労働の作業面では、単調な鉄筋の結束作業を自動で行うロボットや、型枠なしでコンクリート壁を作れる建設用3Dプリンターが導入されている。人が入れないすき間に入り、天井裏を撮影する超小型ドローンや、山中に建てる基地局鉄塔の資材を輸送する大型ドローンも活躍。「山中への資材運搬は人が荷物を背負って運ぶ『歩荷』(ぼっか)で行われてきたが、ドローンの輸送力は“百人力”と言っても過言ではない」と家入氏は期待する。

頭脳労働面では、ファサードデザインに画像生成AIを活用したり、デジタルツインによるシミュレーションで待機時間を最小化した施工手順の検討が行われている。「長時間働くことが評価される時代は終わる。2024年問題の解決には、DXで短時間に仕事を終えて定時退社することが評価される仕事のやり方を実現しなければならない」(家入氏)

2023年7月28日(金) オンラインLIVE配信

source : 文藝春秋 メディア事業局

トップページ

トップページ 後で読む・閲覧履歴

後で読む・閲覧履歴 マイページ

マイページ