■企画趣旨

日本国内には、創業100年を超える企業が数多く存在します。

企業が長く経営を続けるためには成長し続けていかなければなりません。そのためには、経営環境や事業環境の変化に素早く対応し、新たなサービスや顧客のニーズを先取りした価値を創出することが必要不可欠です。

今回は、急速に社会や企業に広がるDXに焦点を当て、長期的な目線でDX推進体制を構築するために企業が持つべき考え方とDXの進め方をひも解きます。

「100年後も生き残る企業のためのDX」と題し、「不確実なビジネス環境への対応」「リーダーシップ」「企業価値向上」をキーワードに、DXに精通した有識者が、現状の整理、あるべき姿、課題克服のためのDX推進やロードマップについて、食品・消費財メーカーのデジタル変革事例を交えて、それぞれの視点で解説します。

■基調講演

デジタル革命の先にある新しい社会

~ データやデジタル技術は未来社会にいかなる価値をもたらすのか ~

慶應義塾大学

医学部 医療政策・管理学教室 教授

宮田 裕章氏

2003年東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻修士課程修了。同分野保健学博士(論文)。早稲田大学人間科学学術院助手、東京大学大学院医学系研究科 医療品質評価学講座助教を経て、09年4月東京大学大学院医学系研究科医療品質評価学講座 准教授、14年4月に同教授に就任(15年5月から非常勤) 。15年5月から慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室 教授、20年12月から大阪大学医学部 招へい教授に就任。

人類はさまざまな技術革新によって文明を大きく変えてきた。農業革命、産業革命、そして数十年前からの情報革命が本番を迎えて今日のデジタル革命に至っている。文明の転換(例・治水事業)の開始でヒエラルキー=縦社会や国家・宗教が生まれ、経済がわれわれの社会で存在感を強めていった。

お金より分かりやすいものがなかなか出てこずに経済の力が大きくなり、我々の生活や企業活動、そして文化がその中に飲み込まれていったのがこの数百年だ。その状況が大きく変わったのが現在の情報革命。まだ序盤であり、経済をわれわれのコミュニケーションの手段として使っていくことは大事であり不変だが、経済が“目的”ではなくなりつつある。

コロナ禍・パンデミックによって引き起こされた混乱は、自分たちがどんな世界を望むのか、どんな人生を望むのかについて立ち止まって考える時間をくれた。持続可能な社会、人権、平和、命……。さまざまな価値がまず先にあって、その実現の手段として経済をどう回すか、を重要視するように世界が大きく変わったのがコロナ禍からのここ数年だ。

目的は、持続可能な未来を作ること。例えばIPSOSの調査(20年9月発表)では、10人中9人は世界が持続可能で公平な方向に転換することを希望している。その背景にあるのが新技術・デジタル技術だ。デジタルのつながりの中で今まで見えてこなかったものが可視化されてきた。例えば、巨大ファッション産業が環境にかける負荷、労働者からの搾取などがデジタルで可視化されたことにより、持続可能な未来への転換の必要性が明確になった。

江戸時代中期後期の近江商人の「三方良し」もそうだが、100年以上続く組織の規範や企業の社是にはかなりの割合で「公益/社会良し」という概念が組み込まれている。利潤利益の追求が正しいという価値観が変わりつつあり、デジタルでつながったことにより世界中が“三方良し”的価値観の中でどう未来を考えるか、という機運になっている。

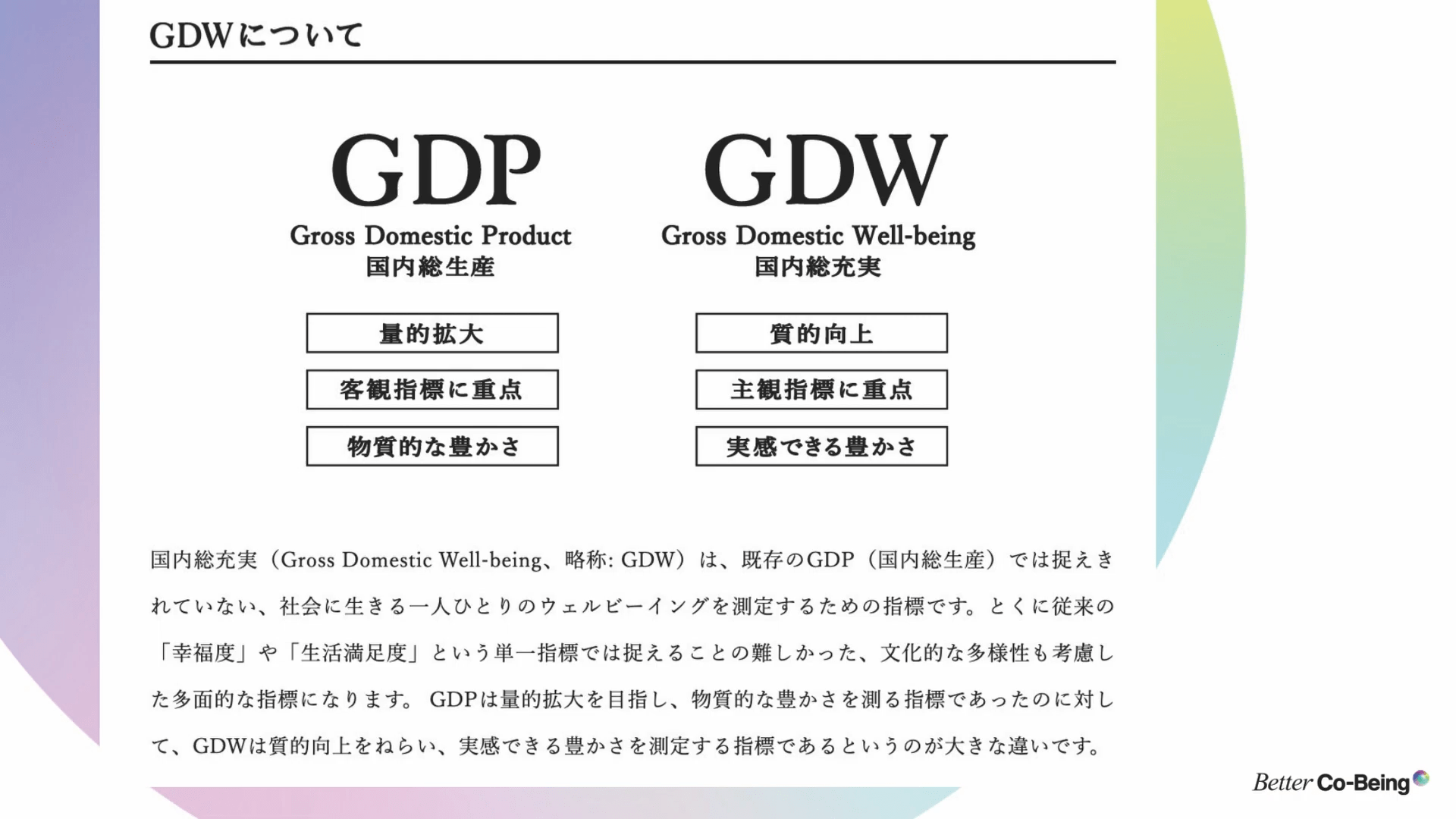

そして、豊かさの指標・定義はもの作りやGDPから「Well-being=より良く生きる」に移行しつつある。ノーベル賞経済学賞を2008年に受賞したスティグリッツ氏が、Well-beingを提唱した。グーグルやマイクロソフトなど先進国の新しいテックジャイアントの成長が、モノの生産では説明できなくなった時代。Well-beingを国家的な指標として考えていこうという流れになっている。

例えば「食」も、未来および世界とのつながりを考えるための重要な軸の1つ。食は日本が既に世界で高く評価されており、今後も世界をリードできそうな分野でもある。2025年の大阪万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」だが、これも持続可能な軸を世界とつながって多様な視点から考える機会・タイミングのひとつである。

持続可能性、サステナビリティを考える際の軸は、欧米が主導するグリーンエコノミー=環境や人権だけではない。食や高齢化対応、健康、Well-being、学びなども軸として考えられる。社会も企業も文化を含めた多様な未来への軸をつかみ、1つのエコシステム=生態系の形にできるかどうかが大切だ。そのためにもデジタル革新の波に乗る必要がある。

“From Oil to Data”。デジタル技術やデータは経済を駆動する新しい資源だ。直近10年間の日米株式市場のパフォーマンスの推移をGAFAMを除いて見ると、実は日米の成長に大きな差はない。スタートアップは成長のドライバーであり、将来の雇用、所得、財政を支える新たな担い手だ。世界で戦えるスタートアップを早急に創出しなければ、日本と世界の差は開くばかり。政府が一歩前に出て、スタートアップが迅速かつ大きく育つ環境を整備する必要がある。

例えば、在宅勤務の効率や教育分野において日本はデジタル化・効率化で世界に大きく遅れをとっている。あらゆる分野で、従来とは異なる効率的かつ有効なやり方(教育であれば“問いをたてる力”をつけさせること)を見い出し、どのような未来を目指すのかを考えなければならない。生成AIが出てきたデジタル革命の本番である今がその時だ。

中国の保険会社、金融会社や米国の映画にDXの成功事例があるが、消費する“ものづくり”から共有する“価値作り”へ移行する流れにある。これからの経済は「人々を軸」に動く。全員に受けなくとも、あるコミュニティでしっかり評価されて経済が回ればよい。デジタルでつながり個を捉えれば多様な顧客が浮かび上がってくる。例えば日本の地方も直に世界とつながってきており、特に観光面ではチャンスだ。

最大多数の最大幸福から、最大“多様”の最大幸福へ。The Greatest Happiness with Diversity and Inclusion 統治者発想⇒生活者発想/独占資本発想⇒データ共有発想/短期収益至上主義⇒持続可能な社会、がキーワードだ。

これらは、日本が世界に大きく遅れをとっている福祉・貧困問題の解決や日本型価値創造社会(ボトムアップで多様かつ多元的な価値を共に創る基盤。あらゆる立場の人々が誰も取り残されることなく、その人らしく生きることができる社会)の構築にもつながるだろう。アップルやテスラも、各産業分野の垣根を取り払い融合させ、イノべーションを起こして未来とどうつながるか、を考えて新しいものを生み出そうとしている 。

いのち消さない「SDGs」から、いのち輝く「Sustainable Shared Values」へ。Well-beingとサステナビリティの調和の中でどう未来を目指していくが大切。それを私自身はBetter Co-Being(調和の中で共によりよく生きる)と呼んでいる。社会、経済、文化、技術を多様な価値から再構成する/文明の転換点、第三のルネッサンス/経済合理性やWell-Beingだけでなく、Better Co-Beingを目指す時代――それがSociety 5.0である。

一人一人がよりよく生きることがまず先にあって、生きることが響き合いながら新しい未来を目指していくことが重要だ。「Human Co-being」が未来を考えるキーワードになるだろう。

■特別講演(1)

未来を切り拓く変革 ‐ カルビーで得た実践知

株式会社中田康雄事務所 代表取締役

(元カルビー株式会社 代表取締役社長兼CEO、CIO)

中田 康雄氏

30年という長期間にわたってカルビーの経営に従事してきた経歴を持つ。工場等の生産管理をはじめ、人事・労務・情報システム・財務・経理・経営企画など手広く同社に貢献、また香港・中国などのアジア地区関係会社を管掌してきた。副社長就任以降はCFO/CIOを兼任、ERPシステムの導入、JAGABEEのビジネスモデル構築、PEPSICOとの戦略提携及び、東証一部上場を目指すべく経営改革に取り組んできた。現役ビジネスマンを引退後は自身の経験を次世代の経営者に伝えるべく「中田塾」を創設。これからの日本を背負う若き起業家・経営者を支援しているほか、数多くのIT関連セミナー等で登壇している。

100年後も生き残る企業のためのDXについて話す。DXは戦略に従う⇒DXは戦略実現の手段だ。これが結論、立脚点である。カルビーの戦略を下記のスライドでご紹介する。

Misson/Vision/Objectives/CSF(Critical Success Factor=成功に導くための要因・打ち手)の4つから戦略マップは成り立っている。最も大切なMissionは「自然の恵みを活かしておいしさと楽しさを創造し人々の健やかな暮らしに貢献する」だ。

このMissionのもと、「スナック菓子を日本の食文化の柱の一つとして輝かせる」というVisionと、スナック菓子は生鮮食品だ/基幹商品の持続的開発/基幹商品をロングセラーにする/原料ポテトの質量保証、というビジョンを実現するための4つのObjectivesを確立した。

CSFのひとつ「スナック菓子は生鮮食品だ」への取組例。製造日付と賞味期限を明記し、インセンティブを付けるなどして鮮度にこだわり、流通側に“生鮮食品を販売する”という意識を強くしてもらった。鮮度は経営品質のKPIだ、と確信している。SCM性能/商品開発・改善力/マーケティング力/営業力/製造技術力/原料調達力の全てが、鮮度・商品の質、そして経営品質に影響していく。

基幹商品の持続的開発により、えびせん⇒ポテトチップス⇒フルグラ⇒じゃがりこ⇒JAGABEE他を次々と市場に投入し成長を遂げることができた。“価値訴求の販促”や“継続的改善”などにより基幹商品をロングセラーにし、“高品質=低コスト仮説”をたてて農家との直接契約栽培などを実践することにより、原料ポテトの質量保証を実現した。

◎戦略をサポートするDX

こうした戦略を実現するためにDXに取り組んだ。先述の、鮮度保証のための業務革新、店頭鮮度の見える化のためには、鮮度ヒストグラムを商品別や地域別に参照して不良率をゼロにすべく全社展開した。

価値訴求のための販促においては例えば、店舗別販売力の定番と特売の相関分析を行い、販促実施機会損失を見える化した。機会損失を「未実施ロス」「立ち上げロス」「欠品ロス」の3つに分け、それぞれについて測定・データ化し共有し対策を講じることで、本来獲得できたであろう売上・利益を最大化することに取り組んだ。

DXで原料ポテトの質量保証にも取り組んだ。畑で品質を創り込む一環で、馬鈴薯コンテナ(貯蔵容器)に固有番号をつけ個別管理し、畑/貯蔵庫/工場での作業と品質の紐付け、農家への情報フィードバックを実施した。

DXは戦略に従う⇒DXは戦略実現の手段だ⇒DXで戦略実現の最重要課題の解決をサポートする。これが100年後も生き残る企業のためのDXなのである。

◎戦略とは

ビジョン実現の手前・前提に戦略がある。戦略とは、ビジョン実現のための仮説だ。仮説とは、戦略実現のために考え抜かれた重要な実行施策である。戦略のよくある間違いは、Mission,Visionの実現と無縁/目標を戦略と取りちがえる/検証できない/集中して取り組む課題が見えない、の4つ。戦略=Strategyは、Vision=構想とMission=使命を支える土台でなくてはならない。

個別に詳説すると、まずミッションは企業の存在理由であり、世のため人のために実現すべき使命だ。100年後も通用する、意志決定や行動の判断基準になるものであり、メンバーが共感しその実現に参画することがメンバーの誇りとなる。

ビジョンはミッション実現のための近未来構想。ミッション実現に必須な近未来のあるべき姿だ。野心的かつ現実的で魅力に溢れ、メンバーのモチベーションの源泉となる。戦略はビジョン実現のための仮説。ビジョン実現のための考え抜かれた重要な施策で、説得力があり、メンバーを行動に導く。

そして、バリューは組織メンバーが共有する価値観だ。メンバーが尊重し、意志決定行動を律する価値観。ミッション、ビジョン、戦略の実現を支え、メンバーが共感・納得するものでなければならない。

仁義礼智信という五常=アジア的価値観が、日本の企業に共通する価値観である。心理的安全性を保証することや、オーセンティック・リーダーシップ/インクルーシブリーダーシップ、ひいては日本的経営の真髄になっていると思う。

◎優れた戦略

戦わずして勝つのが優れた戦略。「戦わずして人の兵を屈する派、善の善なる者なり」(孫子)。ムリ・ムダ・ムラなく勝つ、頑張らない(精神論に頼らない)で勝ちたい。そのためには圧倒的優位の実現を目指したい。資金・人材・知財を豊富に用意して量で圧倒し、一見非合理的だがよく考えると合理的な「バカなる戦略」で質的に圧倒する。

こうした戦略も大切だが、DXの成否はそれを使うメンバー・従業員が納得して受け入れるかどうかにかかっている。何のためにDXを推進し仕事に取り組んでいるのかが分からない状況をなくし、仕事や自分の所属するチーム・会社が効率的になり効果・成果が上がることを実感できるようにする。そこに着目・意識してDXに取り組んできた。

2024年2月27日(火) オンラインLIVE配信

source : 文藝春秋 メディア事業局

トップページ

トップページ 後で読む・閲覧履歴

後で読む・閲覧履歴 マイページ

マイページ